理念を文化に!クレド・行動指針の作り方〜設計と浸透の全技術

2025.11.04

「理念を掲げたのに、社員の行動が変わらない」

「MVVを作ったが、現場では誰も覚えていない」

「クレドや行動指針を作りたいが、何から始めればいいかわからない。」

そんな悩みを抱える経営者・人事担当者は少なくありません。多くの企業が理念づくりまでは到達しても、それを“行動”に変える仕組みまで設計できず、形骸化してしまうのが現実です。本記事では、組織開発・HRブランディング支援の現場で蓄積された知見をもとに、クレドの作り方を体系的に解説します。

この記事を読み終えるころには、 「理念が現場で自然に使われる状態」を生み出すための設計図が手に入り、 貴社でも“血の通ったクレド”を自社の文化として根づかせることができるようになります。

※クレドや行動指針をどう作ればいいかわからない…そんな方は、hypexにご相談ください。多数の企業ブランディングを支援してきた経験から、貴社に最適な方針を提案いたします。ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

クレドとは? 行動指針・MVV・バリューとの違いを徹底解説

組織文化を言語化するとき、よく登場するのが「MVV(Mission・Vision・Value)」や「クレド(Credo)」「行動指針(Guideline)」という言葉です。しかし、これらの概念が混同されてしまい、“理念はあるけれど現場で使えない” という問題に陥っている企業は少なくありません。ここでは、クレドの基本的な定義と、他の関連概念との違い・関係性を明確に整理します。

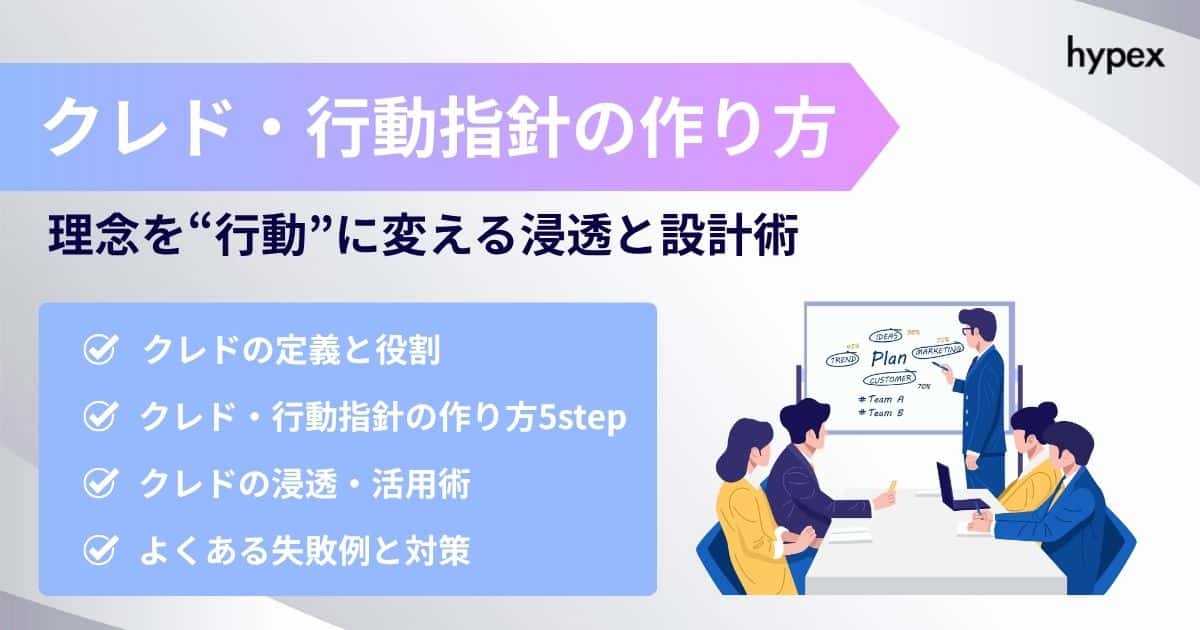

クレド(Credo)の基本的な定義と役割

「クレド(Credo)」とは、ラテン語で“信条(I believe)”を意味する言葉。ビジネスの文脈では、「組織が最も大切にする価値観や行動の原則」 を表します。つまり、クレドは理念を“信じて行動するための指針”に翻訳したものです。

たとえば、経営理念やMVVが「何を目指すか」を示す“北極星”だとすれば、クレドはそれを実現するための“日常のコンパス”です。

なぜ「経営理念」だけでは不十分なのか?

多くの企業が立派な理念を掲げながらも、それが行動に結びつかない理由はシンプルです。理念は抽象的であり、“現場でどう振る舞えばいいか”が分からないからです。

- 理念:「挑戦を大切にする」

- クレド:「失敗を恐れず、まず提案してみる」

このように、理念を行動に変換する具体的な言葉こそがクレドの価値。クレドがあることで、社員は迷ったときに「どうすべきか」を自律的に判断できるようになります。

クレド・行動指針・MVV・バリューの関係性

- Mission(使命)… 組織の存在意義。「私たちは何のために存在するのか」

- Vision(未来像)… 目指す将来像。「どんな未来を実現したいのか」

- Value(価値観)… 意思決定の基準。「どんな考え方を大切にするのか」

- Credo/行動指針… 日々の行動原則。「どう行動すれば理念を体現できるのか」

この構造を見ると、クレドはMVVを現場で実装する最下層の実務的な要素であることが分かります。つまり、「理念」と「行動」を橋渡しする“翻訳装置”の役割を担うのです。

関連記事:“血の通った”MVVの作り方5ステップ〜掲げるだけで終わらない浸透方法も解説

【比較表】クレドと「行動指針」「バリュー」の明確な違い

| 項目 | クレド (Credo) | 行動指針 (Guideline) | バリュー (Value) |

| 位置 | 組織の信条・価値観を行動レベルに落としたもの | 日々の具体的な行動ルール・行動例 | 組織が大切にする価値基準 |

| 焦点 | 「あり方」や「心がけ」 | 「やり方」「Do/Don’t」 | 「判断基準」「価値観」 |

| 目的 | 理念を行動に変換し、文化として根づかせる | 具体的行動を統一し、再現性を高める | 意思決定や採用判断の基準を共有する |

| 例 | 常にお客様目線で行動する | お客様の課題を3つ聞いてから提案する | 顧客第一主義 |

- バリューは「何を大切にするか」を示す価値観。

- クレドは「どう在るか」を示す信条。

- 行動指針は「どう動くか」を具体化した行動ルール。

このように、クレドは抽象的な価値観(バリュー)と現場の具体行動(行動指針)をつなぐ中間層に位置します。理念やビジョンが“掲げるもの”だとすれば、クレドは“使うもの”です。経営者や人事が伝えたい価値を、社員一人ひとりの行動に落とし込むことで、企業文化が言葉から行動へ、そして行動から成果へとつながっていきます。

なぜ今、多くの企業がクレド(行動指針)を必要とするのか?

「理念を掲げても、現場がバラバラに動く」

「採用で“カルチャーフィットしない人材”が増えた」

「若手が何を基準に判断すればいいのかわからないと言う」

こうした悩みを抱える企業が、いま急速に「クレド(行動指針)」の導入を進めています。

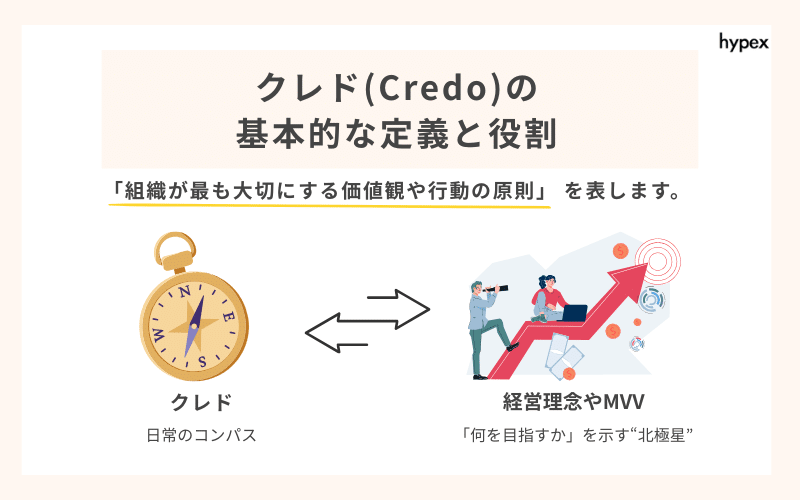

その背景にあるのは、組織の多様化・リモート化・採用競争の激化という経営環境の変化です。クレドは単なるスローガンではなく、「組織文化を見える化し、行動をそろえる実務ツール」として、現代の組織経営で欠かせない役割を担い始めています。

組織文化の明文化とエンゲージメントの向上

どんな会社にも「この会社らしい行動様式」や「価値観に基づく判断基準」が存在します。しかし、多くの場合、暗黙知として個人の中に眠っているのが現実です。

クレドを策定することは、この“暗黙知”を“形式知”に変えるプロセスです。言い換えれば、社員一人ひとりの「感覚」を言葉にして共有する仕組みなのです。

たとえば、ある企業ではクレドを作ったことで「この行動はうちらしい」「それは違う」といった共通認識が生まれ、会話の質が劇的に変わりました。価値観が共有されると、社員同士の信頼関係が強まり、心理的安全性が高まります。

結果として、下記のポジティブな循環が生まれます。

- メンバーが自発的に意見を出せる

- 経営層と現場の認識がズレにくくなる

- チーム全体のエンゲージメントが上がる

クレドは、「文化を言語化すること」で、エンゲージメントを底上げする装置です。

採用ミスマッチの防止とオンボーディングの加速

クレドは、採用においても強力な武器になります。スキルだけでなく「カルチャーフィット(文化適合)」を基準に採用を行う企業が増えている今、クレドはその判断軸として機能します。

- 「どんな価値観の人がこの会社に合うのか」

- 「どんな行動が評価されるのか」

上記をクレドとして明示すれば、求職者は入社前に自分との相性を判断でき、ミスマッチを防ぐことができます。

さらに、入社後のオンボーディング(定着・早期活躍)にも効果的です。新入社員がクレドを通じて「この会社ではどう動けば良いか」を理解できれば、立ち上がりが早まり、周囲との協働もうまく進みます。

- 採用段階:カルチャーフィットを可視化

- 入社初期:行動の“共通言語”で育成を効率化

クレドは、“採用の羅針盤”であり、“育成の最短ルート”でもあるのです。

変化の激しい時代における「判断基準」の提供

現代の組織は、かつてないスピードで変化しています。リモートワークの普及、事業の多角化、急成長フェーズの人員拡大。これらはすべて、「現場が自律的に判断できる仕組み」を求めています。

以前のように、上司が逐一判断する“ヒエラルキー型組織”では対応しきれません。このとき、クレドは分散した組織をつなぐ共通の判断基準として機能します。

たとえば、Slackで議論しているときでも、 「この判断はうちのクレドに沿っているか?」と確認できる。それだけで意思決定が早くなり、無駄な議論や確認が減ります。

また、リーダー不在の場でも「クレドが指針になる」ことで、社員が自律的に行動できます。これが、急成長やリモート化に強い組織の共通点です。

離職率の改善と生産性の向上

多くの離職の根本原因は、「価値観の不一致」にあります。給与や待遇だけでなく、「この会社の考え方に共感できない」という理由で辞める人が増えています。

クレドを整備し、それに共感した人材を採用・育成すれば、組織の帰属意識は自然に高まります。また、社員が「なぜこの仕事をしているのか」を理解していれば、モチベーションが維持され、生産性も向上します。

- 離職率が1年で20%以上改善

- 従業員満足度(ES)スコアが15pt上昇

- 顧客対応のクレーム率が半減

上記のような成果を出しているケースもあります。

理念への共感が行動を生み、行動が成果をつくる。クレドは、その「共感と行動をつなぐ接点」なのです。

小結:クレドは“変化に強い組織”をつくる経営インフラ

今の時代、企業が競争優位を保つのは「スキル」でも「戦略」でもなく、「文化」です。クレドは、その文化を形にし、行動に翻訳するための経営インフラです。

- 組織文化を言語化し、エンゲージメントを高める

- 採用と育成の基準を統一する

- 判断をスピード化し、現場の自律性を高める

- 離職率を下げ、生産性を上げる

これらすべての起点にあるのが「クレド」です。だからこそ、今、多くの企業が“クレドづくり”に本気で取り組み始めているのです。

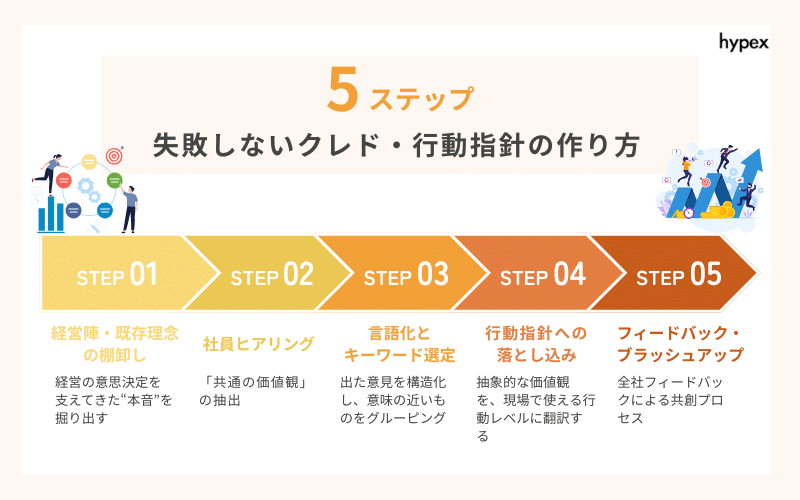

【5ステップ】失敗しないクレド・行動指針の作り方

クレドは「言葉を決める」だけでは完成しません。重要なのは、“どう作るか”のプロセス設計です。

トップダウンで理念を押し付けるのではなく、社員を巻き込みながら自分たちの価値観を言語化することで、クレドは“生きた文化”として機能します。

企業規模や業種を問わず再現できる5ステップのクレド設計ロードマップを紹介します。この手順に沿えば、形骸化せず、現場が自発的に使いたくなるクレドをつくることができます。

| フェーズ | 目的 | 成果物 |

| 0. 目的と体制 | プロジェクト設計 | 目的・ゴール・チーム体制表 |

| 1. 棚卸し | 経営の想いを整理 | 経営理念・MVV再定義資料 |

| 2. ヒアリング | 共通価値観の抽出 | 社員の声・キーワードリスト |

| 3. 言語化 | クレド草案 | キーコンセプト・フレーズ |

| 4. 行動化 | 実用レベル化 | 行動指針・具体例リスト |

| 5. ブラッシュアップ | 社員の納得形成 | 最終版クレド・発表資料 |

ステップ0:プロジェクトの目的と体制の定義

最初に行うべきは、「なぜ作るのか」「誰が関わるのか」を明確にすることです。この“目的と体制設計”を曖昧にしたまま進めると、途中で議論がブレたり、経営と現場の意識がズレたりして失敗します。

誰が作るのか?

クレドは 経営陣だけで作るものではありません。「経営層+現場代表+人事・広報」など、複数の視点を持つメンバーで構成するのが理想です。

| 体制タイプ | メリット | 注意点 |

| 経営陣主導型 | 方向性が明確。意思決定が早い。 | 現場の納得感が得にくく、形骸化リスクあり。 |

| 社員巻き込み型 | 共感が高まり、浸透しやすい。 | 議論が長期化する可能性あり。 |

ゴールを明確にする

クレド策定の目的は、「作ること」ではなく「成果を出すこと」です。

- 離職率を◯%改善する

- 現場での行動基準を統一する

- 採用ミスマッチを減らす

- 社員が理念を自分の言葉で語れるようにする

目的を定量化しておくと、完成後の運用評価がしやすくなります。

ステップ1:経営陣・既存理念の棚卸し

クレドづくりの出発点は、過去と現在の理念の再確認です。いきなり新しい言葉を作るのではなく、まず「これまでの想い」を可視化しましょう。

棚卸しの対象

- 創業者の想い、社訓、経営理念、MVV(Mission・Vision・Value)

- 過去の社内資料、代表メッセージ、社史

- 経営陣の「これだけは譲れない」という信念

この段階で大切なのは、「理念を飾るための言葉」ではなく、経営の意思決定を支えてきた“本音”を掘り出すことです。

トップの「本気度」が成功を左右する

クレド策定は、単なる人事プロジェクトではなく経営課題です。経営陣が本気で取り組み、発言・行動で示すことで、現場も「自分ごと」として参加します。トップの熱量が低いと、どんなに良い言葉を作っても現場に響きません。

ステップ2:社員ヒアリングと「共通の価値観」の抽出

最も重要なフェーズがここです。クレドの本質は「共感」なので、社員が参画して作ることこそ形骸化を防ぐ最大のポイントです。

情報収集の方法

ハイパフォーマーインタビュー

成果を出している社員に「なぜうまくいっているのか?」を聞く。その中に“組織の成功行動”が隠れています。

例:「いつも顧客の声から逆算して動いている」→「顧客起点で考える」が価値観になる。

全社アンケート

「うちの会社らしい行動」「誇りを感じる瞬間」などを自由記述で収集。数十〜数百件の声から、共通するキーワードを抽出します。

ワークショップ(対話型)

部署横断で小グループをつくり、「理想のチームとは?」「この会社の強みは?」などを議論。“共通言語”を見つける場として効果的です。

E-E-A-T観点での意義

GoogleのE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の観点でも、社員のリアルな声=一次情報は強力な信頼要素です。社員参画型のクレドづくりは、単に文化浸透だけでなく、「自社の本物性」を高めるブランド資産になります。

ステップ3:価値観の「言語化」とキーワード選定

ヒアリングやワークで集めた意見は、感情やストーリーが多く、言葉として散らばっています。ここでやるべきは、それらを構造化し、意味の近いものをグルーピングすることです。

| 社員の声 | 抽象化されたキーワード |

| すぐに行動する/スピードが命/まず試す | 「挑戦」「スピード」「行動第一」 |

| 困っている人を放っておかない/チームで助け合う | 「思いやり」「One Team」 |

| 数字だけでなくお客様の声を大切に | 「顧客起点」 |

これを3〜5つ程度のコアバリュー(中核価値)にまとめると、軸が明確になります。

言葉選びのコツ

- 短く・覚えやすく・動詞で始める

例:「Try First」「Listen Deep」「Make It Simple」 - 行動がイメージできる

→「誠実に」より「約束を守る」の方が伝わりやすい。 - 社内で自然に使える表現

→ 会話で「それうちの“Go Bold”だね」と言える言葉が理想。

ステップ4:行動指針(行動例)への落とし込み

言葉だけのクレドは“壁に貼るだけ”で終わります。ここで大切なのは、抽象的な価値観を、現場で使える行動レベルに翻訳することです。行動指針の作り方は下記です。

| 価値観(Value) | 行動指針(Guideline) |

| 挑戦 | 失敗を恐れず、まずやってみる/昨日の自分より1%成長する |

| 顧客第一 | お客様の課題を3つ聞く/相手の「なぜ」を掘る |

| チームワーク | 困っている仲間を放置しない/相手の成功を喜ぶ |

このように、「抽象」→「行動」に変換すると、社員が日常の中で判断に使いやすくなります。研修や会議で「この行動はどのクレドに当てはまるか?」を考えるだけで、文化が自然に定着します。

ステップ5:社内フィードバックとブラッシュアップ

最後の仕上げは、全社フィードバックによる共創プロセスです。完成前にドラフト版を公開し、社員の意見を反映させましょう。

進め方の例

- クレドドラフトを社内に共有(PDF+コメントフォーム)

- 「共感できる言葉」「違和感のある表現」を自由記入

- 各部署でミニディスカッションを実施し、意見を集約

- 経営・人事チームで最終調整して完成

このプロセスによって、「決められたもの」ではなく、「自分たちで作った言葉」という当事者意識が生まれます。

その結果、リリース後の浸透スピードが圧倒的に速くなります。クレドは“言葉を作る”ではなく“文化を設計する”プロジェクト。5ステップを通して重要なのは、単に美しいスローガンを作ることではなく、「日々の行動を変える仕組み」を設計することです。

形骸化させない!クレドを“生きた”行動指針にする浸透・活用術

クレドを作っただけでは、組織は変わりません。本当の勝負は、「作ったあと、どう“使う”か」です。

多くの企業がつまずくのは、クレドを“壁に貼るだけの理念”にしてしまうこと。しかし、仕組みと習慣を設計すれば、クレドは社員の言葉・判断・行動の中に自然と息づく「生きた指針」になります。クレドが浸透する組織に共通するのは、「意識させる仕掛け」と「称賛の仕組み」があることです。

| 浸透レベル | 主な取り組み | 効果 |

| 見える | カード・ポスター・デジタル表示 | 無意識の刷り込み |

| 話す | 朝礼・1on1・会議で共有 | 言語化→習慣化 |

| 評価する | 表彰・人事評価・採用基準 | 行動→文化化 |

ここでは、クレドを定着・運用させるための3つのアプローチを具体的に紹介します。

1. 物理的な接触(いつでも見られる状態にする)

まずは、「見える」「触れる」仕組みを作ること。人は“見えるもの”に影響されます。クレドが常に目に入る環境を整えることで、無意識のうちに行動の基準として刷り込まれていきます。

クレドカード(名刺サイズ)の配布

最も手軽で効果的なのが「クレドカード」の作成です。

- 名刺入れに入るサイズで、社員全員に配布

- 表面にクレド(信条)を、裏面に行動指針を記載

- 入社式や研修時に配布し、「携帯する理念」として扱う

物理的に“手に持つ”ことで、社員が日常の意思決定や対話の場で自然に意識できるようになります。

ポスター掲示・社内デザインの工夫

オフィスの壁、エントランス、会議室などにポスターとして掲示。単なる掲示物ではなく、デザイン性の高いビジュアル化がポイントです。社員の写真やエピソードとセットで掲示すると、共感を呼び「自分たちの言葉」として定着しやすくなります。

デジタル接点の活用

リモートワーク中心の企業では、デジタル環境への組み込みが有効です。

- PCのデスクトップ背景にクレドを配置

- SlackやTeamsにクレドbotを設定(朝ランダムに一つ投稿)

- 社内ポータルやNotionのトップ画面に固定表示

「いつでも・どこでも・目に入る」状態をつくる。 これがクレド定着の第一歩です。

2. 日常業務での活用(口癖にする)

クレドを文化として根づかせる最大のコツは、日常の会話に乗せること。“口に出す習慣”を設計するだけで、理念は一気に「現場の言葉」へと変わります。

朝礼・終礼での唱和や「今週のクレド」

毎週1つのクレドをピックアップし、朝礼で共有。リーダーがそのクレドに沿った具体的なエピソードを話すと、社員の理解が深まります。

例:「今週のクレドは“挑戦する”。昨日の○○チームの提案がまさにこれでした」

「唱和」に抵抗がある企業でも、“共有+ストーリー紹介”形式にすれば自然です。

1on1ミーティングでの活用

人事評価や面談の際、クレドを軸にフィードバックすることで、理念が“行動評価の言語”になります。

「この行動は“顧客起点”を体現していたね」

「次は“挑戦”のクレドを意識してみよう」

1on1の中で繰り返すことで、クレドが上司と部下の“共通言語”になります。

会議や打ち合わせのアイスブレイクに

会議冒頭で「今週、自分がクレドを体現できた瞬間」を1人ずつ共有する。たった3分で、チーム全体が前向きな雰囲気に変わります。

クレドを言葉にする回数が多いほど、文化として定着します。

3. 制度・仕組みへの組み込み(評価と連動させる)

クレドを「浸透させる」だけでなく、「行動を促す」ためには、評価・表彰・採用など制度に組み込むことが不可欠です。ここが最も重要なステップです。

バリュー体現者への表彰制度

クレドを実践した社員を表彰する「クレドアワード」「Value賞」などを設けると、行動の定着が一気に進みます。

- 毎月の全社会で「クレドを最も体現した人」を発表

- 社員同士が感謝を伝える「サンクスカード」や「ピアボーナス」制度を導入

→ 「○○さんの“誠実”な対応に感謝」など、クレドをキーワードに投稿

こうした称賛の仕組みが、「クレドを行動にすることが評価される文化」を醸成します。

人事評価制度(コンピテンシー評価)への反映

クレドの各項目を、評価項目(行動指標)として明確に定義します。

| クレド | 評価指標(例) | 評価方法 |

| 「挑戦する」 | 新しい提案を自ら発信したか | 上司評価・自己評価 |

| 「誠実である」 | 約束を守り、信頼を築いたか | 360度評価 |

| 「One Team」 | チームの成功に貢献したか | 同僚からの推薦 |

評価と連動させることで、社員は「何が期待されているのか」を具体的に理解できます。

採用面接への組み込み

採用段階でクレドを明示し、応募者の価値観と照らし合わせることで、カルチャーフィットを高められます。

「当社のクレド“挑戦を恐れない”を体現した経験を教えてください。」

「“誠実”とはあなたにとってどんな行動を指しますか?」

このような質問で、スキルよりもカルチャーで選ぶ採用が実現できます。

制度に組み込むことで、クレドは「評価の基準」から「採用の軸」まで、組織の血流として循環し始めます。

クレドを“文化”にするには、人が忘れても仕組みが覚えている状態を作ることが重要です。

作ったクレドを「見せる」→「話す」→「評価する」。この3ステップを日常に溶け込ませれば、クレドは“壁の言葉”から“生きた文化”へと進化します。

【事例】クレド・行動指針の成功企業と失敗パターン

クレドや行動指針は、作るだけでは意味がありません。それが“行動レベル”に落とし込まれ、社員が自発的に使うようになって初めて、組織文化として機能します。

ここでは、国内外で成功している企業の事例と、ありがちな失敗パターンを比較しながら、

「どんな仕組みがクレドを“生きた文化”にするのか」を解説します。

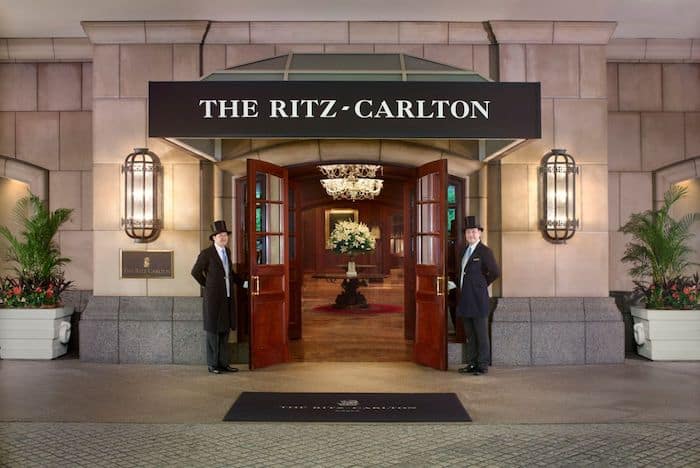

成功事例:ザ・リッツ・カールトン(クレドカードの元祖)

高級ホテルブランド「ザ・リッツ・カールトン」は、クレド文化の代名詞です。クレドには、こんな一文があります。

We are Ladies and Gentlemen serving Ladies and Gentlemen.

(紳士・淑女をおもてなしする私たちも、紳士・淑女です)

この言葉は、「お客様への敬意」と「自分への誇り」の両方を体現しています。リッツ・カールトンでは、全従業員が名刺サイズの「クレドカード」を常に携帯しており、毎朝の朝礼で「今日のクレド」を全員で確認します。

さらに注目すべきは、クレドと連動した「現場への権限移譲制度」。スタッフ一人ひとりが、顧客満足のために2,000ドルまでの判断を自ら下せる権限を持っています。これは単なる接客ルールではなく、“クレドを軸にした自律的判断”を支える仕組みです。

クレドが浸透するとは、「理念に基づいて現場が即決できる状態」を指します。

リッツはその象徴的な成功例です。

成功事例:ユニクロ(「服を変え、常識を変え、世界を変える」)

ユニクロ(ファーストリテイリング)の理念のひとつが、「服を変え、常識を変え、世界を変える」。世界中の店舗で共通の行動基準を浸透させています。

特徴は、理念と言葉が全社員の日常業務に直結している点です。たとえば、店舗スタッフの研修やOJTでは「ユニクロの行動基準10項目」を繰り返し確認し、日々の接客・陳列・報告の中で理念を「行動で体現する」ことが求められます。

加えて、海外店舗でも同じ言葉が使われており、グローバルで文化を統一する“共通言語”として機能しています。

理念を“翻訳不要の言葉”にすることで、国や職種を超えて一体感を生む。それがユニクロのクレド浸透の強みです。

【反面教師】クレド・行動指針のよくある失敗例と対策

多くの企業がクレドづくりに挑戦しますが、その多くが「作って終わり」になってしまいます。

その理由は、クレドという“文化設計プロジェクト”の本質を見誤っているからです。

ここでは、特に失敗の多い3つのパターンを取り上げ、その原因と解決策を詳しく解説します。

失敗例①:経営陣だけで作ってしまい、現場が“やらされ感”を持つ

最も多い失敗は、「経営陣だけでクレドを作る」ケースです。

理念やスローガンをトップが一方的に決め、社員には完成形として“発表するだけ”。

このような進め方では、社員にとってクレドは「自分ごと」ではなく、「上から与えられた他人の言葉」にしか映りません。

結果として、「理念は立派だけど、現場では誰も気にしていない」という状態に陥ります。

特に、現場との温度差が大きい企業では、クレドが“社内掲示物”になってしまうことも少なくありません。

対策:初期段階から現場を巻き込む「共創設計」

クレドを本当に機能させるには、作るプロセスそのものを共創型に設計することが重要です。具体的には、次のような取り組みを行いましょう。

- 経営陣+現場代表による「プロジェクトチーム」を設置

- 部署横断のワークショップを開催し、価値観を洗い出す

- 社員アンケートで「この会社の誇れる点」「大切にしてほしい姿勢」を収集

こうしたプロセスを経て策定されたクレドは、“社員の言葉”として共感を得やすく、浸透スピードも格段に高まります。

クレドは経営陣が「決める」ものではなく、社員と「つくる」もの。

共創プロセスが浸透の第一歩です。

失敗例②:言葉が抽象的すぎて、行動に結びつかない

次に多いのが、「美しいけれど抽象的すぎる」クレドです。「挑戦する」「誠実に」「社会に貢献する」といった言葉は、一見前向きで立派に見えますが、実際の現場では「具体的にどうすればいいのか」が分かりません。

結果として、社員の判断や行動がバラバラになり、「結局、誰もクレドを使っていない」状態になります。このようなクレドは、掲示物としては立派でも、“使えない理念”に終わってしまうのです。

対策:行動が想起できる“動詞”で言語化する

解決策はシンプルです。クレドを「名詞」や「形容詞」で表すのではなく、“動詞で始まる行動の言葉”にすることです。

- 「挑戦する」→「まず提案してみる」

- 「誠実に」→「約束を守る」

- 「協調性を大切に」→「困っている仲間を助ける」

このように変えるだけで、社員は“具体的に何をすれば良いか”を即座にイメージできます。また、クレドを言葉で終わらせず、「行動指針(Do / Don’t)」として明示することで、行動の再現性が高まります。つまり、クレドとは“読むもの”ではなく、“使うための道具”なのです。

クレドは詩ではなく、行動の設計図。美しいより、「動ける言葉」を選ぶことが成功の鍵です。

失敗例③:作って満足し、浸透策が伴わない(発表会で終わり)

最後に多いのが、「クレド完成=ゴール」と勘違いしてしまうパターンです。発表会を華やかに開催し、スライドやポスターを配布して満足。しかしその後、誰も話題にしなくなり、半年後にはクレドの存在を覚えている人がほとんどいない。

このケースの原因は明確です。「浸透させる仕組み」を設計していないからです。クレドは、一度発表しただけでは根づきません。人の習慣に刷り込むには、“反復”と“接触”が必要です。

対策:「仕組みで使う」設計をする

クレドを文化として定着させるには、意識ではなく仕組みで覚えさせる必要があります。

たとえば次のような方法が有効です。

- 名刺サイズのクレドカードを配布し、常に携帯させる

- 社内ポスターやデジタル背景に掲載して“視覚接触”を増やす

- 朝礼や会議で「今週のクレド」を共有する

- クレド体現者を表彰する「Valueアワード」や「サンクスカード」を設ける

- 人事評価・採用面接でクレドを基準に取り入れる

これらの仕掛けによって、社員が“日常の中でクレドを使う”状態をつくることができます。クレドが会話・評価・称賛の中で自然に登場するようになれば、浸透は自動的に進みます。

理念は発表で終わらせず、制度と習慣に組み込む。人が忘れても、仕組みが覚えている状態をつくることが重要です。

クレドが“生きるか・死ぬか”の分かれ目は、「共感」と「行動接点」にあります。言葉を“押しつける”のではなく、“共に作り、共に使う”ことで初めて文化になります。

まとめ:成功企業に共通する3つのポイント

- 現場を巻き込んで作る(共創プロセス)

- 制度・評価・日常業務に組み込む(仕組み化)

- トップが語り続ける(文化のドライブ)

クレドは、経営理念を「使える言葉」に翻訳するツール。成功している企業は例外なく、“言葉が現場の判断軸として機能している”のです。

クレド・行動指針作成に関するよくある質問(FAQ)

Q1. クレドは誰が作るべきですか?

A. クレドは経営陣の想いを軸にしつつ、現場社員を巻き込んで共創するのが理想です。トップの方針だけで作ると「やらされ感」が生まれるため、ワークショップやヒアリングを通じて現場の声を反映させましょう。

Q2. 作成から浸透まで、どのくらいの期間がかかりますか?

A. 作成には3ヶ月〜半年程度が一般的です。ただし、「浸透」はプロジェクト終了ではなく継続的な文化づくり。発表後も朝礼・評価制度・社内イベントなどで繰り返し使うことで、定着していきます。

Q3. クレドの数はいくつくらいが適切ですか?

A. 覚えやすく実行しやすい3〜7個程度が最も効果的です。数が多すぎると形骸化し、少なすぎると具体性が失われます。「記憶に残る短い言葉×具体的行動例」で設計するのがポイントです。

※クレドや行動指針をどう作ればいいかわからない…そんな方は、hypexにご相談ください。多数の企業ブランディングを支援してきた経験から、貴社に最適な方針を提案いたします。ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

成長企業における採用ブランディング・採用マーケティングを専門とし過去2年で50社以上を直接支援。前職では、月間150万利用者数を超える医療・美容のWebサービスの事業責任者、兼経営陣として組織の成長を牽引。成長組織におけるOKRを利用した評価制度の構築や外国人、ジェネレーション、女性、LGBTQ+などのダイバーシティ・マネジメントに尽力。