“血の通った”MVVの作り方5ステップ〜掲げるだけで終わらない浸透方法も解説

2025.12.17

企業の進むべき方向を示し、組織を一つにするMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)。しかし「何から手をつければいいかわからない」「作っても形骸化してしまうのでは?」と悩む経営者や担当者の方は少なくありません。

本記事では、数々の企業の組織開発を支援してきた専門家の知見を基に、MVVの基礎知識から、明日から使える具体的な作成5ステップ、ワークショップの進め方、有名企業の事例、そして最も重要な「作った後」の浸透・運用方法までを網羅的に解説します。

この記事を読めば、誰でも失敗なく、”血の通ったMVV”を策定し、MVVは単なる“理念文”ではなく、組織を動かすエンジンに変わります。良いMVVを作り、組織をドライブさせましょう。

※MVVをどう作ればいいかわからない…そんな方は、hypexにご相談ください。多数の企業ブランディングを支援してきた経験から、貴社に最適な方針を提案いたします。ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

MVVとは?パーパスや企業理念との違いを3分で整理

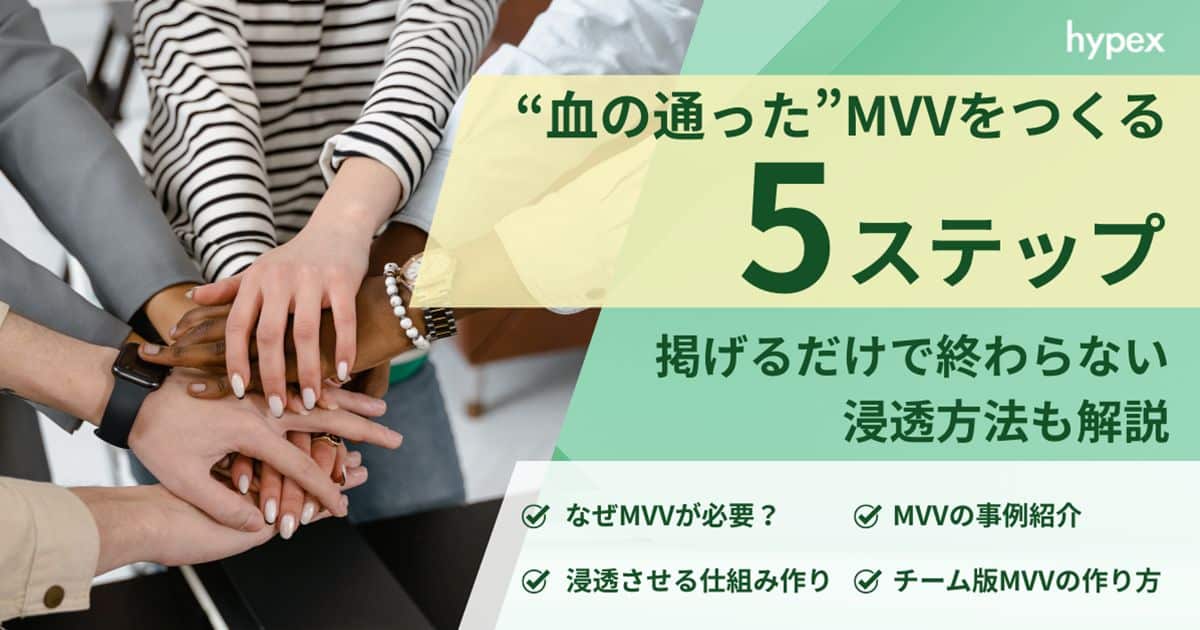

MVVとは、「Mission(使命)」「Vision(未来像)」「Value(価値観)」の頭文字を取った言葉です。企業や組織が何のために存在し、どこを目指し、どのように行動するのかを明確にするフレームワークであり、経営や組織づくりの土台となる考え方です。

一見すると「パーパス(存在意義)」や「企業理念」と同じように扱われがちですが、MVVはそれらをより具体的かつ実行可能な形に落とし込むための設計図と言えます。

パーパスや理念が“抽象的な理想や信念”であるのに対し、MVVは日々の意思決定・行動指針として組織を動かす実務的なフレームです。つまり、経営層の想いを「現場でどう活かすか」に翻訳する役割を持ちます。

MVVはそれぞれが独立した概念ではなく、ミッション → ビジョン → バリューという流れで、組織の存在意義から行動指針までを一貫して言語化します。

Mission(ミッション):私たちは「何のために」存在するのか?

ミッションは、企業や組織の存在意義・使命を示します。社会や顧客に対して、どのような価値を提供し、何を実現するために存在するのかを明確にする要素です。

- Google:「世界中の情報を整理し、世界中の人々がアクセスできて使えるようにする」

- ユニクロ:「服を変え、常識を変え、世界を変えていく」

ミッションは、組織が「なぜ存在するのか」を定義し、長期的に揺るがない“軸”をつくります。

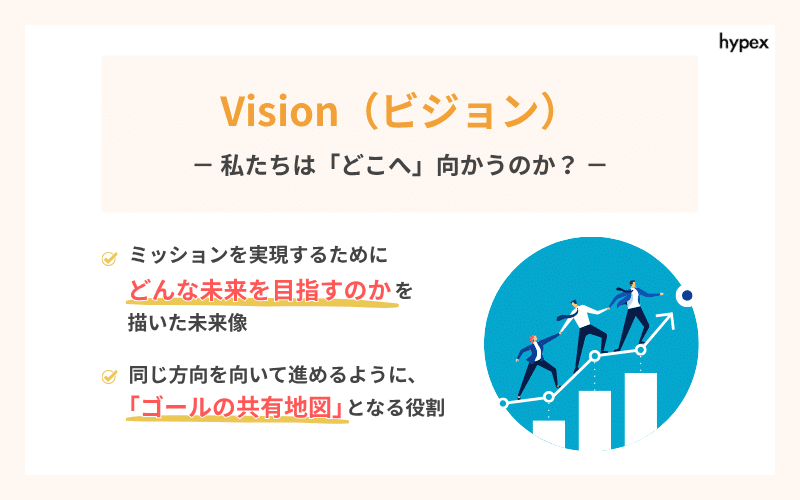

Vision(ビジョン):私たちは「どこへ」向かうのか?

ビジョンは、ミッションを実現するためにどんな未来を目指すのかを描いた未来像です。社員やステークホルダーが同じ方向を向いて進めるように、「ゴールの共有地図」となる役割を持ちます。

- トヨタ:「移動の自由をすべての人に」

- スターバックス:「人々の心を豊かにし、感動を共有するコミュニティをつくる」

ビジョンは、経営戦略や事業計画を策定する上での“北極星”のような存在です。

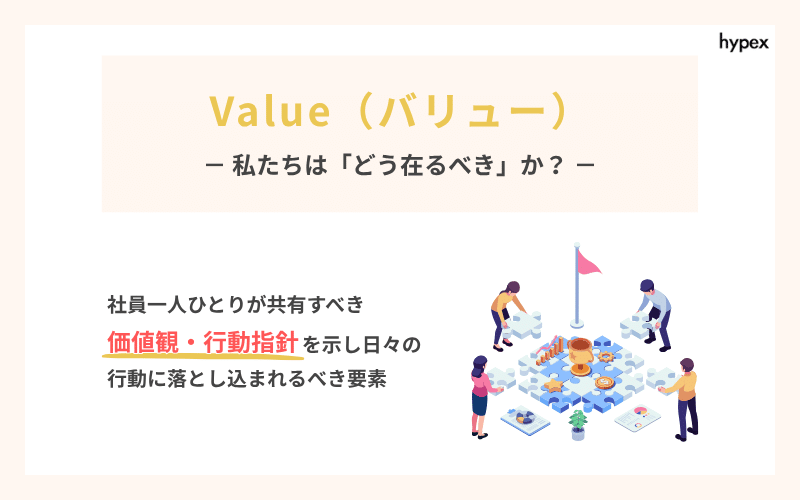

Value(バリュー):私たちは「どう在るべき」か?

バリューは、ミッションとビジョンを実現するために社員一人ひとりが共有すべき価値観・行動指針を示します。組織文化や日常の意思決定に最も直結する要素であり、評価制度や採用基準にも関わります。

- メルカリ:「Go Bold」「All for One」「Be Professional」

- サイバーエージェント:「挑戦し続ける」「圧倒的な成長」「仲間を大切に」

バリューは、企業のDNAとして日々の行動に落とし込まれるべき要素です。

パーパス、OKR、経営理念との関係性

MVVは、パーパスや企業理念、経営目標(OKRなど)と密接に関係しています。下記のように整理すると、それぞれの役割と位置づけが明確になります。

【上位概念】

パーパス(Purpose)=社会的な存在意義・使命

↓

MVV(Mission / Vision / Value)

・Mission:何のために存在するのか

・Vision:どこを目指すのか

・Value:どう行動するのか

↓

OKR・戦略・施策

(具体的な行動・目標設定)

- パーパスは「企業が社会において果たす役割」

- MVVは「組織としての方向性・価値観」

- OKRや経営目標は「それを実現するための手段」

これらを整合的に設計することで、組織全体が理念と実務をつなぐ一貫したストーリーを持てるようになります。

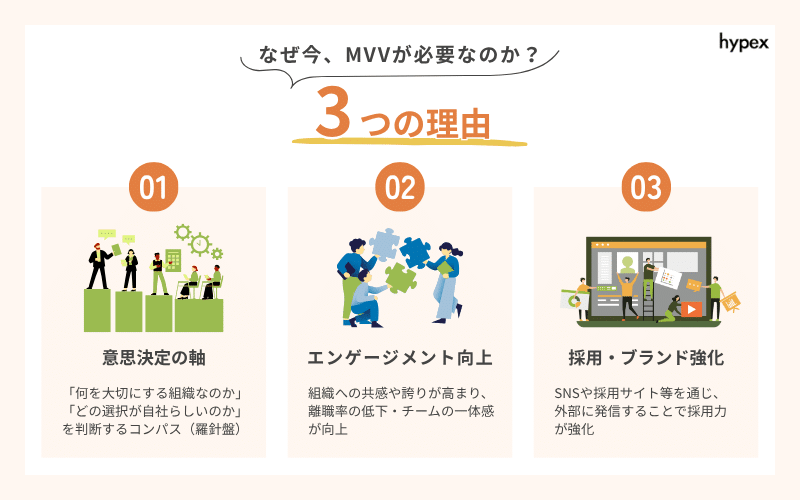

なぜ今、MVVが必要なのか?3つの理由

MVVは、単なるスローガンではなく、企業の「存在意義」「方向性」「価値観」を一貫して言語化し、行動に結びつけるための設計図です。

パーパスや理念との整合を取りながらMVVを策定・運用することで、変化に強く、ブレない組織文化を築くことができます。

1. 変化の激しい時代における「意思決定の軸」として

市場や働き方が急速に変化する中で、経営者の判断や現場の意思決定に迷いが生じやすくなっています。そんなときにMVVが明確であれば、「私たちは何を大切にする組織なのか」「どの選択が自社らしいのか」を判断するコンパス(羅針盤)になります。

2. 従業員のエンゲージメント向上

社員一人ひとりがMVVを理解し、自分の仕事とつながりを感じられることで、組織への共感や誇りが高まり、離職率の低下・チームの一体感向上につながります。

特にZ世代を中心に「共感で働く」価値観が浸透しており、MVVがある企業ほどエンゲージメントが高い傾向にあります。

関連記事:Z世代の就活は“共感”がカギ! 新卒の採用ブランディングで差をつける方法

3. 採用・ブランドイメージの強化

MVVは外部へのメッセージとしても効果を発揮します。求職者や顧客に対して「この会社は何を大切にしているのか」「どんな未来を描いているのか」を明確に伝えることで、共感によるブランド形成・採用力強化が可能です。

SNSや採用サイトでもMVVを発信する企業が増えており、採用広報の基軸として機能しています。

関連記事:採用ブランディングとは?応募者が憧れ、理想の人材を引き寄せる方法を解説!

※MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)の作成をプロに相談したい方、あるいは一緒に作り上げたい方は、ぜひ株式会社hypexへご相談ください。豊富な企業ブランディングの実績をもとに、最適な方向性と具体的なアドバイスをご提案します。相談料は無料です。どうぞお気軽にお問い合わせください。

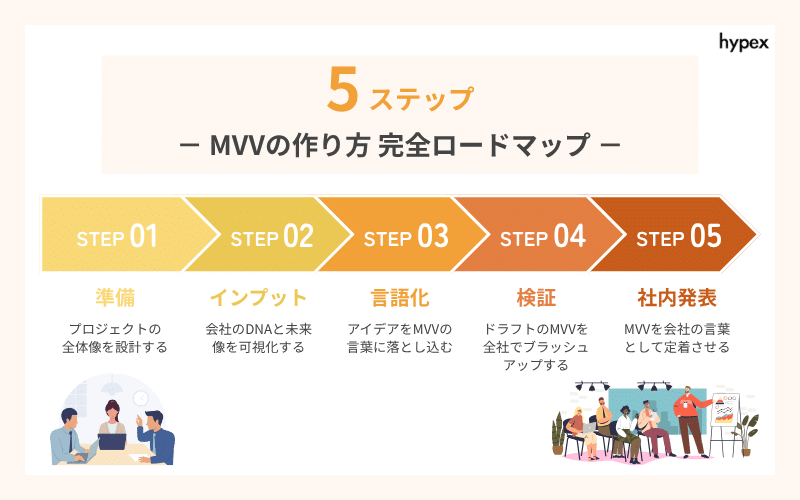

【5ステップ】MVVの作り方 完全ロードマップ

MVVを作成する際は、5つのステップで行います。

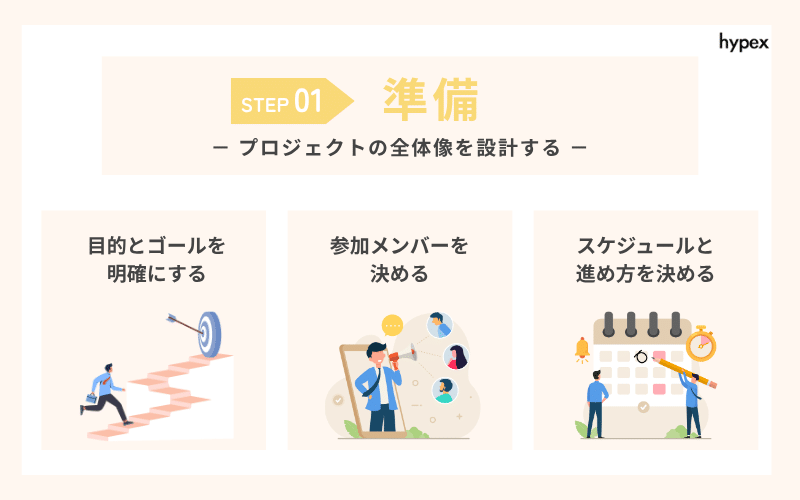

- STEP1:準備 ― プロジェクトの全体像を設計する

- STEP2:インプット ― 会社のDNAと未来像を可視化する

- STEP3:言語化 ― アイデアをMVVの言葉に落とし込む

- STEP4:検証 ― ドラフトのMVVを全社でブラッシュアップする

- STEP5:決定と社内発表

STEP1:準備 – プロジェクトの全体像を設計する

MVVづくりの準備でいちばん大切なのは、「誰と」「どこへ向かうか」を決めることです。目的が明確になり、関わる人とスケジュールが整理されていれば、途中で迷うことはありません。この段階を丁寧に設計することで、後の議論がスムーズに進み、全員が納得できるMVVをつくる土台が整います。

【目的とゴールを明確にする】

最初に、「なぜMVVをつくるのか」「どんな状態になれば成功なのか」を明確にしましょう。目的が曖昧だと、途中で意見がぶつかりやすくなります。

- 目的(Why):「会社の考え方を一つにしたい」「採用で魅力を伝えたい」「事業の転換に合わせて理念を整理したい」など。

- ゴール(What):最終的に「MVVの言葉が完成し、それを社員みんなが理解している状態」を目指す。

- 成果の目安:社員の8割以上が「MVVを説明できる」状態や、採用での応募が増えるなど、実感できる変化があることを目標にする。

【参加メンバーを決める】

MVVづくりは、社長だけでなく、いろんな立場の人が関わることが大切です。現場のリアルな声と、経営の想いの両方を反映できるメンバーを集めましょう。

メインメンバー(6〜10人ほど)

社長や役員、人事・広報担当、現場リーダー、社風を象徴するようなメンバーなど。

サポート役

進行をまとめる人(ファシリテーター)や、記録を取る人、資料を整える人。

役割分担の考え方

- 決める人:社長や経営陣

- 動かす人:人事やプロジェクトリーダー

- 意見を出す人:現場のメンバー

- 共有する人:全社員

どの立場の人が「意見を出す」「最終決定する」のかを最初に決めておくと、あとで迷わず進められます。

【スケジュールと進め方を決める】

MVVの策定は、だいたい1〜2か月(4〜8週間)を目安に進めます。スピード感を持って取り組むことで、熱量が冷めずに完走できます。

- 1週目:キックオフ(目的共有と役割決め)

- 2〜3週目:会社の歴史や強みなどを整理(インプット)

- 3〜4週目:ミッション・ビジョン・バリューを考えるワークショップ

- 5週目:社員みんなからの意見を集める(アンケートやMTG)

- 6週目:最終決定と発表会の準備

会議やワークショップは、集中できるオフサイト会場や別フロアで行うと効果的です。日常業務と切り離すことで、より深く議論できます。

STEP2:材料集め – 会社のDNAと未来像を見える化する

この段階の目的は、「根拠のあるMVV」をつくるための材料を集めることです。良いMVVは思いつきではなく、事実や体験の積み重ねから生まれます。

社内外の視点を交えて過去・現在・未来を整理することで、「自分たちらしさ」と「これからの方向性」が明確になります。ここで得た洞察は、次のステップで言葉に落とし込むための“設計素材”になります。

MVVを作るうえで欠かせないのが、「私たちの会社はどんな存在なのか?」を深く理解することです。ここでは、会社の“らしさ”を再発見するための材料集めを行います。

感覚ではなく、事実や具体的なストーリーをもとに議論することで、後の言語化フェーズがスムーズになります。

【会社の「過去・現在・未来」に関する情報を集める】

まずは、会社のこれまでとこれからを3つの時間軸で整理しましょう。

- 過去:創業時の想い、転機となった出来事、「うちの会社らしさ」が現れたエピソード

- 現在:強みや弱み、顧客に選ばれている理由、働く文化や社風の特徴

- 未来:今後どんな会社になりたいか、中期的な目標や社会に与えたい影響

- 外部の声:お客様、採用候補者、退職者、投資家など、社外の視点も重要

たとえば、「なぜお客様は私たちを選んでくれるのか?」「社内で“うちらしい”と思う瞬間はいつか?」などをヒアリングしていくと、本質が見えてきます。

【インサイトを深める「スパーク質問集」】

より深い洞察を得るために、問いを使って考えを引き出す方法もおすすめです。

メンバー同士で質問を投げ合うことで、普段は言葉にしていない価値観が浮かび上がります。

- 「私たちの事業がなくなったとしたら、社会は何を失うだろうか?」

- 「私たちが絶対に譲れない、仕事における“美学”は何か?」

- 「10年後、どんな実績を誇りたいか?」

- 「過去に“うちらしくない”と感じた行動は何だったか?」

- 「採用で絶対に選ばない人はどんな人?」(=逆定義)

こうした質問は、理念や価値観の“根”を掘り起こす作業です。抽象的な言葉よりも、実際のエピソードや出来事をもとに答えると、よりリアルな洞察が得られます。

【集めた情報を「見える化」する】

インプットをただ話して終わりにせず、図やカードで整理して共有できる形に残すのがポイントです。おすすめの可視化フォーマットは次の4つです。

- ストーリーマップ:会社の歴史や転機を年表にまとめ、「どんな時に成長したか」を可視化

- 価値曲線:他社と比べて自社の強みがどこにあるかをグラフ化

- カルチャーカード:社員が語る“うちらしさ”のエピソードをカード形式で整理

- 勝ち筋キャンバス:顧客課題 → 提供価値 → 競合との違いを1枚にまとめる

見える化することで、感覚的な「らしさ」が言語化しやすくなり、後のMVV設計のベース資料になります。

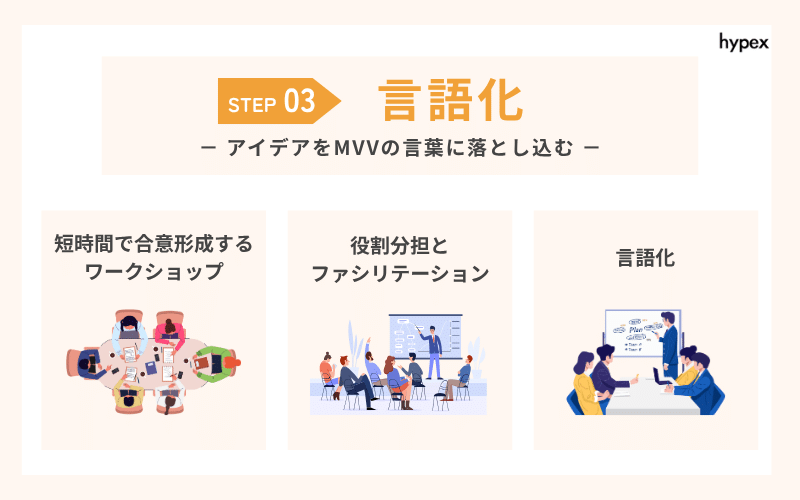

STEP3:言語化 ― アイデアをMVVの言葉に落とし込む

ここまでに集めた会社のDNAや価値観をもとに、いよいよMVV(Mission・Vision・Value)を言葉にしていくステップです。

言語化の目的は「かっこいいスローガンを作ること」ではなく、社員全員が覚えやすく、日々の判断で使える言葉にすること。言葉を短く、動詞で始めるだけで、現場での判断や行動に直結します。

短時間で意見をまとめるために、ワークショップ形式で進めるのがおすすめです。抽象的になったら、実例や反対定義に立ち返って具体化し、声に出して読んでみること。それだけで「伝わるMVV」に一気に近づきます。

【短時間で合意形成するワークショップの進め方】

MVVは一人で考えるより、複数人で言葉を磨き合うことで深みが出ます。時間は90分で行うイメージです。

- 個人→ペア→全体でキーワードを出し合う(静かに考える時間→発表)

- Mission(使命)を3案ほどに絞り込み、投票で方向性を決定

- Vision(目指す未来)を1〜2文で表現

- Value(価値観)の候補を5〜8個出し、次回までに整理する宿題にする

90分という限られた時間でも、目的と進行を明確にすれば“軸”となる言葉は十分に形になります。

【役割分担とファシリテーションのコツ】

言語化ワークショップを成功させるには、「誰がどう進行するか」を明確にするのが大切です。

- ファシリテーター(進行役):時間を守りつつ、発言の偏りを防ぐ。必要に応じて“静かな考える時間”を設ける。

- 記録係:議論の中で出たフレーズを“言い換えメモ”として残す(後でそのまま文案に使える)。

- 決定権者:最終判断をする立場。あらかじめ「投票→経営判断」などのルールを決めておくとスムーズ。

【言語化のコツとNG例】

MVVをつくるときに役立つちょっとしたテクニックと、避けたい落とし穴を紹介します。

- 動詞で始める(行動が思い浮かぶ言葉に)

- 主語を明確にする(「私たちは」「お客様は」など)

- 短くて覚えやすい言葉にする(音の響きも大切)

- 声に出して読んでみる(リズムが悪いものは覚えにくい)

- 「やらないこと(反対定義)」も考える

NG例

- 抽象的すぎる:「社会に貢献」「人々を幸せに」など、具体性がない言葉

- 長すぎる:Missionが40文字以上だと覚えにくく伝わりにくい

- 形容詞だらけ:「革新的」「挑戦的」などは曖昧。動詞や具体名詞に置き換える

【定義文サンプル】

実際の企業でも、次のように短く・具体的にまとめると印象的です。

- Mission(使命):「私たちは、中小企業の“動画×採用”を当たり前にする」

- Vision(未来像):「だれもが自社らしさで採用できる世界」

- Values(価値観):以下の3つ

Go First:まず自分がやる。小さく早く試し、学びを共有する。

Make It Simple:シンプルに伝える。難しいを放置しない。

Own the Outcome:成果に執着する。顧客の成功を自分事に。

こうした短く具体的な言葉は、日々の会話や会議でも自然に使われやすくなります。

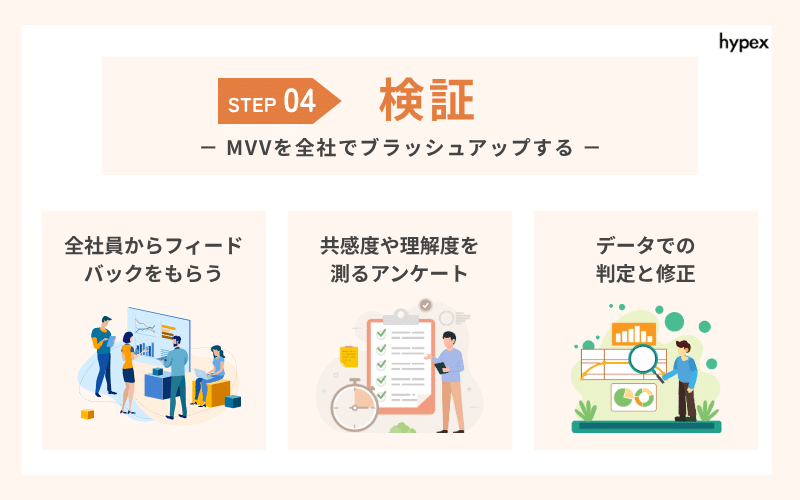

STEP4:検証 ― MVVを全社でブラッシュアップする

ここまででMVVのドラフト(試作版)ができたら、次は全社員の声を取り入れて磨き上げるステップです。この段階では「言葉の良し悪し」ではなく、“社員にとって本当に使える言葉になっているか”を確認することが目的です。全員が関わることで「自分たちのMVV」という意識が生まれ、浸透スピードも格段に上がります。

ポイント、“好き嫌いの意見を集めること”ではなく、「使えるMVV」になっているかを確かめること。数字で測れる指標(理解度・共感度・実行度)と、現場の事例を組み合わせて検証すると、改善点が客観的に見えてきます。

さらに、各部署から「MVVを実際にどう使うか」のアイデアを集めることで、導入初期から自然と運用のイメージが共有されます。このステップを丁寧に行うことで、次の最終段階「社内発表と浸透」にスムーズにつなげることができます。

【全社員からフィードバックをもらう仕組み】

MVVのドラフトを全社に共有する際は、誰でも意見を出しやすい仕組みを整えましょう。たとえば以下のようなシンプルなパッケージを作って配信します。

- 共有内容:MVV案のPDF/背景スライド5枚/コメントフォーム

- レビュー方法:匿名でもOK、ただし実名での意見を推奨。選択式(数値評価)+自由記述の両方で回答できるようにします。

- 部門ごとのワーク:各部署で「このMVVを自分たちの仕事に当てはめるとどうなるか?」を議論。各部で「MVV×自部署の行動例」を3つ挙げてもらうと、現場の実感が集まります。

このフェーズでは、「意見をもらうこと」自体が目的ではなく、社員がMVVを自分ごととして考えるきっかけをつくることが大切です。

【共感度や理解度を測るアンケート例】

アンケートは、ただ「良い/悪い」を聞くだけでなく、“どこが伝わりづらいのか”を探す設計にします。以下のような質問が参考になります。

- Q1. Missionを自分の言葉で説明できますか?(はい/いいえ)

- Q2. Missionに共感できますか?(1〜5段階)

- Q3. Visionは目指したい未来をイメージできますか?(1〜5段階)

- Q4. Valuesは日々の判断や行動の指針として使えそうですか?(1〜5段階)

- Q5. 各Valueに関して、「良い実例」「うまくいかなかった実例」があれば教えてください。

- 自由記述欄:置き換えたい言葉や、削除・追加したい表現はありますか?MVVを使って「やらないことリスト」を作るとしたら、どんな行動を外しますか?

数字とコメントを合わせて分析することで、「感覚的な違和感」ではなく「具体的にどの言葉が引っかかっているのか」が明確になります。

【データでの判定と修正】

集まったデータは、感想ベースではなく定量的に判断できるように基準を設けましょう。

- 理解度:80%以上(Missionを自分の言葉で説明できる人の割合)

- 共感度:70%以上(Visionへの賛同割合)

- 実行可能性:70%以上(Valuesを「行動指針として使える」と答えた割合)

この3つの基準を満たしていれば合格ライン。もし達していない場合は、テキスト分析で「引っかかる単語」「伝わりにくい表現」を洗い出し、再言語化(言い直し)を行います。

少しの言葉の修正で、理解度が大きく変わることもあります。

STEP5:社内発表 ― MVVを「会社の言葉」として定着させる

ここまでのプロセスでMVVの内容が固まり、全社の意見も反映できたら、いよいよ最終決定と社内発表のステップです。この段階の目的は、「正しい言葉を決めること」だけではなく、社員一人ひとりの心に残る形でMVVを発表することです。発表の仕方次第で、浸透スピードや共感度は大きく変わります。

STEP5は、MVV策定の「ゴール」であり、「スタートライン」でもあります。言葉を決めただけでは組織は変わりません。感情を動かす発表の演出と、日々の仕組みへの定着があってこそ、MVVは生きた存在になります。

発表会は「過去→現在→未来」をつなぐ物語にし、社員が自分の役割を重ねられる場にしましょう。そして、スタイルガイドや評価制度に落とし込み、MVVを“壁に貼る言葉”から“意思決定の軸”へと進化させる。

これが、MVVを本当に機能させるための最後のステップです。

【最終決定のプロセス】

MVVの最終案を決定する際は、経営層とプロジェクトメンバーが集まり、“なぜこの表現にしたのか”を言語化して確認する場を設けます。

決定会議の構成:CEO・経営陣・プロジェクトリーダーなど、責任あるメンバーで実施。

議論のルール:修正意見を出すときは、「代替案+理由」をセットで提示すること。 「違うと思う」ではなく、「こう言い換えた方がより伝わる」と提案する形にすると建設的な議論になります。

これらをスタイルガイド(表記ルール集)として明文化しておくと、今後の資料や発信にも一貫性が生まれます。

【記憶に残り、ワクワクする社内発表会のアイデア】

MVV発表は単なる「報告会」ではなく、社員全員がワクワクする“節目のイベント”として設計するのがおすすめです。ストーリー性を持たせることで、「自分たちの歴史の一部」としてMVVが印象に残ります。

■ 発表会の構成:3幕構成が効果的

- Past(過去):創業の想いや転機、苦労を乗り越えたストーリーを短編映像(2〜3分)で振り返る。「なぜこの会社が生まれたのか?」を再認識する時間。

- Now(現在):顧客の声や成功事例を、現場メンバーが短いプレゼン(ライトニングトーク形式)で共有。「今まさにMVVが活きている瞬間」を感じてもらう。

- Next(未来):MVVを正式に発表し、各部署ごとにValue(価値観)をもとにした“行動宣言”を朗読。 「このMVVをどう行動に移すか」を全員で約束する場にする。

■ 発表を盛り上げる仕掛けと運用アイデア

配布物・ツール:MVVカード、PC壁紙、会議室ポスター、Slack絵文字、オンライン背景などを制作。 日常の中で自然と目に入る仕掛けをつくると、浸透が早まります。

「30日チャレンジ」企画:各部署がValueに基づく行動を1つ決め、30日間で実践。 1か月後に成果を共有し、特に良い取り組みを全社で表彰します。

評価制度との連動:目標設定や人事評価のフォーマットに「Valueを体現した行動」を記入する項目を追加。 OKR(目標管理)とMVVをつなげることで、理念が日常業務に根づきます。

MVV策定プロセス・チェックリスト

プロジェクト全体を抜け漏れなく進めるためのチェックリスト形式の管理表です。

MVVづくりを「計画→実行→検証→発表」まで一気通貫で進めたい方におすすめです。

チェック項目例

- 目的・ゴールが明確になっている

- インプット(過去・現在・未来)の情報を収集した

- MVVワークショップを実施した

- 全社アンケートで理解度・共感度を測定した

- 社内発表会を実施し、運用フェーズに移行した

参考にしたい!優れたMVVの企業事例

株式会社メルカリ(Mercari, Inc.)

画像引用:メルカリ

Mission(ミッション):あらゆる価値を循環させ、あらゆる人の可能性を広げる

Circulate all forms of value to unleash the potential in all people。あらゆる価値を循環させ、すべての人の可能性を解き放つという意味です。

Vision(ビジョン):誰もが夢を実現し、社会へ貢献できる世界」

公式には「Vision」と明言された表現は、現在の公開情報では確認できていません。ただし、CEOメッセージなどでは、ミッションを達成する未来社会像として「誰もが夢を実現し、社会へ貢献できる世界」を目指すという記述が散見されます。

Values(価値観/バリュー)“Go Bold / All for One / Be a Pro”

上記の3つがコアバリューとして明示されています。

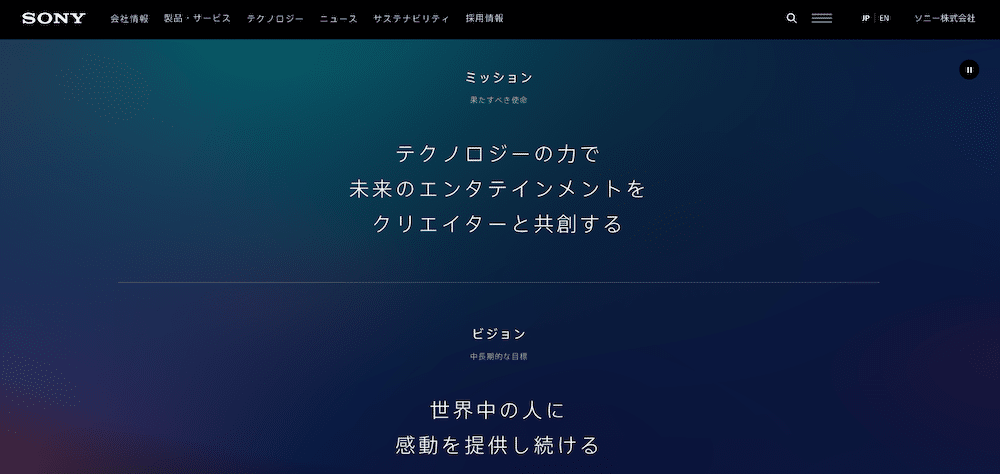

ソニーグループ株式会社(Sony Group)

画像引用:ソニーグループ株式会社

Mission(ミッション):テクノロジーの力で未来のエンタテインメントをクリエイターと共創する

「あなたの好奇心を刺激し、満たす会社」という意味です。

Vision(ビジョン):世界中の人に感動を提供し続ける

テクノロジー、コンテンツ、サービスに対する限りない情熱を活かし、ソニーならではの画期的な新しい興奮とエンターテインメントをお届けし、未来を創るという方向性が示されています。

Values(価値観/バリュー):「Dreams & Curiosity」「Diversity」

ソニーは「Purpose & Values」のページでコアバリューが複数示されています。たとえば、「Dreams & Curiosity」「Diversity」など。

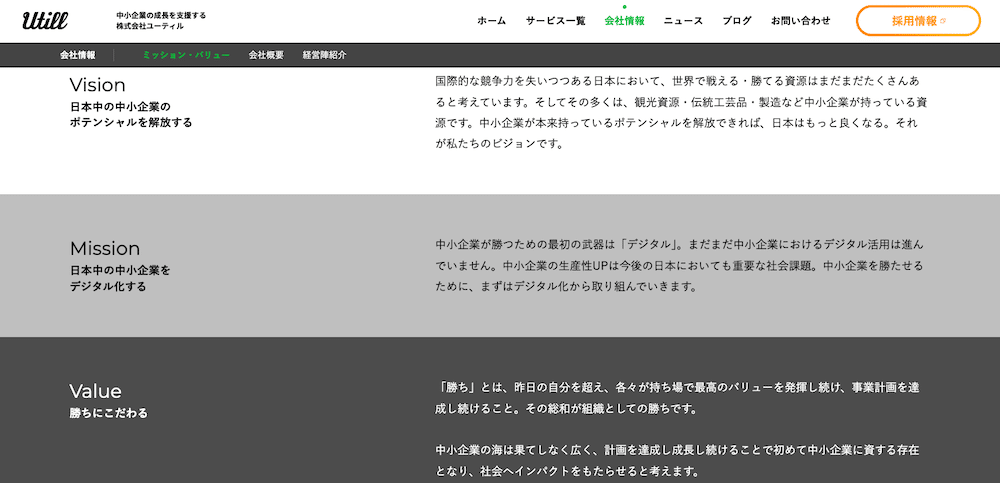

株式会社ユーティル

画像引用:株式会社ユーティル

Mission(ミッション):日本中の中小企業をデジタル化する

中小企業が勝つための最初の武器は「デジタル」。中小企業の生産性UPは今後の日本においても重要な社会課題。中小企業を勝たせるために、まずはデジタル化から取り組んでいくというミッションです。

Vision(ビジョン):日本中の中小企業のポテンシャルを解放する

国際的な競争力を失いつつある日本において、世界で戦える・勝てる資源は、観光資源・伝統工芸品・製造など中小企業が持っている資源。中小企業が本来持っているポテンシャルを解放できれば、日本はもっと良くなるというビジョンです。

Values(価値観/バリュー):勝ちにこだわる、全てのお客様に「感動」を提供する

「勝ち」とは、昨日の自分を超え、各々が持ち場で最高のバリューを発揮し続け、事業計画を達成し続けること。その総和が組織としての勝ち。

目指すのは「満足」ではなく「感動」。数字の前に、お客さんが感動する瞬間を増やすことにコミットする。そのために常識を超える提案と想像を超えるサービスを追求し、妥協なく品質を磨き続ける。

はじめる会

画像引用:はじめる会

最後に紹介する事例は、奈良を拠点にビジネス・コンサルティングなどを行う「はじめる会」のMVVです。奈良を拠点にビジネス・コンサルティングなどを行う「はじめる会」のMVV事例です。

「この記事を参考に、手順どおりにMVVを作成しました」と、ご連絡をいただきました。

「はじめる会」では、MVVを策定して終わりにするのではなく、その背景や想いを代表自らが語るインタビュー記事も制作しています。言葉に込めた意味を丁寧に言語化し、発信することで、MVVそのものの理解と共感をより一層深めています。

Mission(ミッション):Business with Heart

日本の「和」の精神を軸に、人のため、未来のためのビジネスを、日本はじまりの地・奈良橿原から創造。人の役に立つことで経済が循環し、思いやりが力となる社会を実現します。

Vision(ビジョン):Heart Drive Market-心が経済を動かす

利益のためだけでなく、人のために動く経済を。ひとりの想いが地域を育み、その力が社会を動かす。

そんな“思いやりの循環”が力になる社会を、ビジネスの力で現実にしていきます。

Values(価値観/バリュー)

1. はじめる勇氣

未完成でも、一歩を踏み出す勇氣を持ちます。

2. Give & Harmony – 和を以て力と為す

自ら与える姿勢を持ち、互いの個性・背景・価値観の違いを力に変えます。

3. 循環をデザインする

情熱と知恵で利益を生み、誰かの夢が次の誰かを動かす循環をつくります。

4. 本音で語り、本質に向かう

本音でぶつかり、「これだ」と言える本質にたどり着くまで、とことん話し合います。

5.From Nara kashihara with Love

誠実さと丁寧さを大切にし、派手さよりも“心が伝わる形”で価値を届けます。

関連記事:はじめる会 代表が語る─MVVに込めた“心で経済を動かす”という新時代の号令

事例から見る、三要素を揃える難しさと実務活用のヒント

多くの企業は Mission+Valuesの組み合わせを明示しています。“Vision”を強く打ち出すと、新規事業が拡散する多角経営企業ではブレのリスクもあるため、ミッションに重きを置き、Visionは方向性として持たせる形式が選ばれやすくなります。三要素を揃えたいなら、 公開情報+社内資料(株主報告書、CEOメッセージ、採用資料) を総合して整理すると、抜けを補完できます。

作って終わりはNG!MVVを組織に浸透させる仕組み作り

- 評価制度に組み込んで、行動の基準にする

- 採用ブランディングに活かして、共感から仲間を増やす

- 日常業務に落とし込み、社員が自然に使う文化をつくる

どんなに優れたMVV(Mission/Vision/Value)を策定しても、「掲げただけ」では意味がありません。MVVが社員一人ひとりの行動や判断に生きるためには、日々の仕組みや制度の中に“自然と使われる設計”を組み込むことが大切です。

MVVを浸透させるカギは、「制度化」と「日常化」の両輪です。この3つの設計がそろえば、MVVは“飾り”ではなく“血の通った経営資産”として機能します。理念を「掲げる」から「使う」へ。 その変化が、組織の文化と成長スピードを劇的に変える第一歩です。

この章では、MVVを評価・採用・日常業務の3つの領域に浸透させる実践方法を紹介します。

評価制度への組み込み方

バリューを行動指針・コンピテンシーへ

MVVの中でも特に「Value(価値観)」は、組織文化や行動様式を形づくる中核です。そのため、Valueを評価制度(コンピテンシー評価)に直接連動させることが最も効果的です。

たとえば、Valueがメルカリの「Go Bold(大胆に挑戦する)」であれば、評価シート上では次のように具体化します。

| 評価項目 | 行動例 | 評価指標 |

| 挑戦する姿勢(Go Bold) | 新しい提案や仮説を自ら発信したか | 1〜5段階評価 |

| チームワーク(All for One) | 他者の成功を支援する行動を取ったか | 1〜5段階評価 |

| プロ意識(Be a Pro) | 責任を持って成果を出したか | 1〜5段階評価 |

このように、Valueを行動単位に細分化し、定量的に評価する設計をすると、「理念が現場で何を意味するのか」が明確になります。

また、上司との1on1では「Valueのどの行動を体現できたか」「次にどこを伸ばしたいか」を振り返ることで、評価が理念の共有プロセスにもなるのがポイントです。

採用ブランディング・採用サイトでの見せ方

MVVは、採用活動における“共感の軸”としても大きな力を発揮します。特にスタートアップやベンチャー企業では、スキルよりもカルチャーフィットが採用の決め手になることが多く、MVVを採用ブランディングに明確に組み込むことで「共感採用」が実現します。

Mission/Visionをトップページで明確に打ち出す

→ 抽象的な理念ではなく、「なぜ」「どこへ」「どう在りたいか」を短く伝える。

Value紹介ページに具体事例を添える

→ 社員インタビューや1日の業務エピソードと紐づけ、「このValueが日常でどう生きているか」を見せる。

採用動画やスライドで“行動シーン”を映す

→ オフィス風景やSlackのやり取りなど、リアルな文化を見せることで共感を誘発。

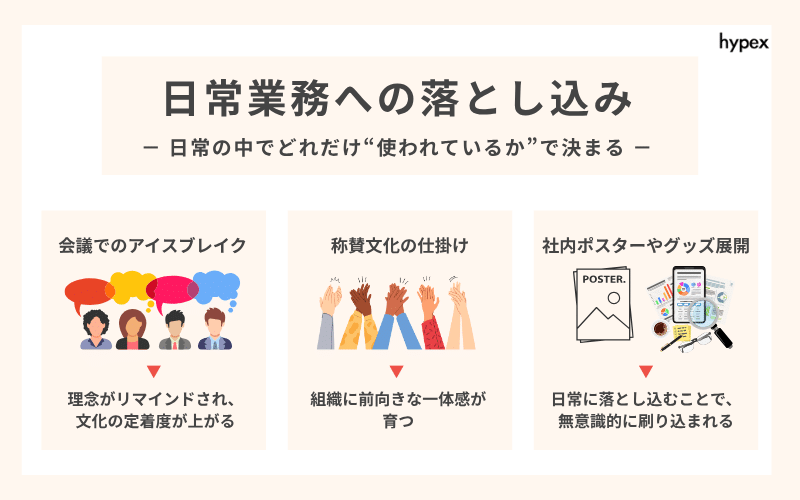

日常業務への落とし込み

MVVの真価は、日常の中でどれだけ“使われているか”で決まります。業務の節々にMVVを組み込むことで、理念が自然と会話の中に生きるようになります。

会議でのアイスブレイク

定例ミーティングの冒頭で「今週、自分のValueを体現できたこと」を一言ずつ共有。たとえば「昨日の商談で“Be a Pro”を意識した」など。これだけで、理念が毎週リマインドされ、文化の定着度が格段に上がります。

称賛文化の仕掛け

「Valueを最も体現した社員」を月ごとに表彰する制度も有効です。社員同士が「〇〇さんのこの行動、まさに“Go Bold”でした!」と称賛し合う。このように理念を称える文化が生まれると、組織に前向きな一体感が育ちます。

社内ポスター・グッズ展開

MVVは「目に見える形」にすることも効果的です。ポスター、デスクカード、PC壁紙、Tシャツ、マグカップなど、日常で目に触れるデザインに落とし込むことで、無意識的な刷り込みが生まれます。特にリモートワーク環境では、デジタル壁紙や絵文字化が手軽で人気です。

MVV策定でよくある失敗パターン5選とその回避策

- 美しいだけでなく、行動できる言葉にする

- 他社の真似ではなく、自分たちのストーリーから紡ぐ

- トップダウンではなく、全員で育てる

- 短く覚えやすい言葉で、会話に乗せる

- 策定後の運用まで設計し、文化として根付かせる

MVV(Mission/Vision/Value)は、企業の“軸”を定める大切な仕組みです。しかし、実際の現場では「作ってみたけど使われていない」「社員が誰も覚えていない」といった悩みも多く見られます。それは、言葉づくりの問題ではなく、プロセス設計の失敗に原因があることがほとんどです。

MVVの失敗は、「作り方が悪い」のではなく、 “使う前提で設計していない”ことが原因です。この5つを意識するだけで、MVVは単なる“理念文”ではなく、組織を動かすエンジンに変わります。

MVVづくりの本質は、「作ること」ではなく「使い続けること」。それが、強いカルチャーを持つ企業の共通点です。

1. スローガン化してしまう

- 美しいが、行動に結びつかない

失敗の典型例

「世界をより良くする」「社会に貢献する」といった、耳ざわりのよい言葉だけを並べてしまうケースです。美しい理念には聞こえますが、具体的な行動や意思決定につながらないため、現場では「結局どうすればいいの?」というモヤモヤだけが残ります。

回避策

言葉を決める前に、「その言葉を使ってどんな判断ができるか?」を必ず検証すること。たとえば「挑戦する」というValueを掲げるなら、「リスクを取った提案を歓迎する」「失敗を責めない文化をつくる」といった運用上の行動ルールまで具体化します。つまり、MVVは“詩”ではなく使うための言葉にすることがポイントです。

2. 借り物の言葉になる

- 他社の真似で、自社らしさがない

失敗の典型例

ベンチャー企業が「イノベーション」「挑戦」「共創」などのキーワードを安易に拝借してしまうパターンです。結果、どの会社も似たようなMVVになり、差別化も文化形成もできません。

回避策

まずは自社の「らしさ」を具体的なエピソードから抽出すること。創業のきっかけ、社員の誇りに思う瞬間、成功や失敗のストーリーなど、実体験の中に独自性が隠れています。

たとえば「最後までやり抜くチーム」なら、それを「Persist to Finish」と表現してもいい。他社に置き換えられない表現を見つけることが、本当のMVVづくりの第一歩です。

3. トップダウンで反発を招く

- 経営陣だけで作り、現場がしらける

失敗の典型例

経営陣や人事部門だけでMVVを策定し、現場に「これが新しい理念です」と一方的に発表するケース。現場社員は「聞かされただけ」で、当事者意識が持てず、かえって反発や無関心を生みます。

回避策

策定段階から現場を巻き込むこと。具体的には、各部署から“カルチャー代表”を選び、ワークショップ形式で意見を取り入れる設計が有効です。

また、完成前にドラフト案を全社員に共有し、共感度アンケートを取ることで納得感を高めます。「決めるプロセスに参加した」という実感が、浸透フェーズの成功を左右します。

4. 長すぎて誰も覚えていない

- 文章が冗長で、日常で使えない

失敗の典型例

MVVを説明するうちに、1つの文が50文字を超えたり、「我々は〜することを通じて〜を実現し〜を目指します」など、結局“何を言いたいのか”がぼやけてしまうケースです。

回避策

短く、リズムよく、声に出して覚えられる言葉にすること。Missionは20〜30文字以内、Visionは一文で未来が描ける長さを目安に。バリューは動詞で始まる短いフレーズ(例:「Go Bold」「Act Fast」「Stay Honest」など)が理想です。

言葉は短くしても、意味を支える“定義文”を裏に置けば、深みは損なわれません。会議中に「それってうちのMission的にどう?」と自然に口に出せる言葉なら、浸透するMVVです。

5. 策定がゴールになり形骸化する

- 浸透施策がなく、ただの置物になる

失敗の典型例

「MVV完成しました!」という社内メールを送って終わり。ポスターやスライドで紹介されても、その後の活用がなく、半年後には誰も口にしなくなってしまうケースです。

回避策

MVVは「つくる」よりも「使う」ことが大切。策定後すぐに、社内での活用スケジュールを設計しましょう。

- 1か月以内に全社共有会を実施

- 3か月以内に部署単位でValueを活用したワークを実施

- 半年以内に評価制度や採用広報に反映

このように、運用計画をロードマップ化するのがおすすめです。また、社内SNSや定例会で「MVVを体現した事例」を共有し続けることで、理念が“生きた言葉”として根付いていきます。

組織だけじゃない!部署・チーム版MVVの作り方と活用法

MVV(Mission/Vision/Value)は、企業や組織全体だけのものではありません。部署やチームの共通言語としても活用できる強力なツールです。チームMVVを持つことで、方向性のズレを防ぎ、日々の意思決定がスムーズになります。メンバーが同じ方向を向き、自然と協力し合える文化が育ちます。

“言葉の力”は、組織だけでなく人にもチームにも宿ります。自分たちらしいMVVをつくり、それを日常の会話や意思決定の中で「使う文化」を築くことが、本当の意味での「理念経営」につながっていきます。

チームの結束力を高める「チームMVV」の作り方

組織全体のMVVがあっても、チーム単位での“目的と価値観のすり合わせ”ができていないケースは多く見られます。

ステップ①:Mission(チームの存在意義)を明確にする

まず、「このチームはなぜ存在しているのか?」を全員で話し合いましょう。

例)「会社のブランド価値を高める」「お客様の課題解決を最短で実現する」「社員が気持ちよく働ける環境を整える」など。

ここでの目的は、“チームが何を担っているか”を言葉にすることです。

ステップ②:Vision(目指す姿)を描く

次に、「理想のチーム像」を描きます。

例)「自走するマーケティングチームになる」「最も信頼される開発チームを目指す」など。

Visionを共有すると、日々のタスクが“目指す方向”とつながり、メンバー全員が同じゴールを意識できるようになります。

ステップ③:Value(大事にする行動)を定める

最後に、チームとして「どう働くか」を定義します。

- オープンに議論し、決めたら全力で進める

- 迷ったらユーザーの声を優先する

- 小さく実験し、失敗を学びに変える

これらは行動ルールであり、文化づくりの土台になります。

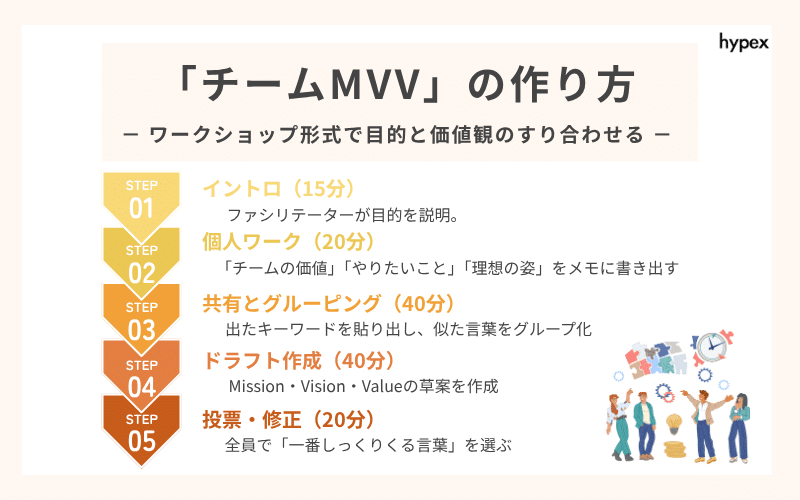

キックオフやプロジェクト発足時に効果的なワークショップ例

チームMVVをつくる際は、1回2〜3時間のワークショップ形式が効果的です。以下の流れで進めると、初めてでもスムーズに合意形成ができます。

1.イントロ(15分)

ファシリテーターが目的を説明。「この時間は“正解探し”ではなく“チームの共通言語を見つける”ための場」と伝えましょう。

2.個人ワーク(20分)

各メンバーが「このチームの価値」「やりたいこと」「理想の姿」をメモに書き出します。

3.共有とグルーピング(40分)

出たキーワードを壁やMiroなどのオンラインボードに貼り出し、似た言葉をグループ化します。

4.ドラフト作成(40分)

各グループから代表を選び、Mission・Vision・Valueの草案を作成。

5.投票・修正(20分)

全員で「一番しっくりくる言葉」を選び、微修正して最終案を完成させます。

完成後は、定例ミーティングの冒頭で繰り返し確認し、日常の中で使い続けることが定着の鍵になります。

MVVの作り方まとめ

最後までご覧いただき、ありがとうございます。

MVVは、きれいな言葉を掲げるための装飾ではなく、意思決定と行動をそろえる“経営と現場の共通言語”です。

本記事では、基礎理解から【5ステップ】の作り方、ワークショップ運営、事例、そして浸透・運用までを一気通貫で解説しました。

ポイントは、短く覚えやすく、現場で使える言葉に落とし、評価・採用・日常業務に組み込んで“使われ続ける仕組み”にすること。スローガン化や借り物の言葉、トップダウン、長文化、策定で満足といった失敗を、プロセス設計で未然に防ぎましょう。

実務では、①目的と成功指標を先に決める、②過去・現在・未来の証拠を集めて可視化する、③短い動詞文でMVVを言語化する、④全社で検証して磨く、⑤感情に残る発表と制度連動で定着させる――の順で進めれば、短期間でも“血の通ったMVV”に到達できます。

「自社に合う表現が見つからない」「社内合意が進まない」とお悩みなら、hypexにご相談ください。多数のブランディング支援で培った知見をもとに、最短距離の設計と伴走支援をご提供します。ご相談は無料です。まずは気軽にお問い合わせください。

成長企業における採用ブランディング・採用マーケティングを専門とし過去2年で50社以上を直接支援。前職では、月間150万利用者数を超える医療・美容のWebサービスの事業責任者、兼経営陣として組織の成長を牽引。成長組織におけるOKRを利用した評価制度の構築や外国人、ジェネレーション、女性、LGBTQ+などのダイバーシティ・マネジメントに尽力。