採用ブランディングとは?応募者が憧れ、理想の人材を引き寄せる方法を解説!

2025.07.31

採用活動において「企業のファンを増やすこと」が成功のカギとなる時代になりました。単に求人を出して応募を待つだけでは、理想の人材と出会うことは難しくなっています。

そこで注目されているのが「採用ブランディング」

企業の理念や事業の魅力を伝え、求職者に「この会社で働きたい!」と思ってもらうことが採用ブランディングの目的です。採用広報や採用マーケティングと何が違うのか?どうすれば効果的に進められるのか?本記事では、採用ブランディングの基本から実践方法、成功事例まで詳しく解説します。

※採用ブランディングのやり方が分からない、もしくは採用ブランディングを代行してほしい方は株式会社hypexにご相談ください。予算や目的などをオンラインでヒアリングし、最適な提案をさせていただきます。支援させていただいた企業は月間300名以上の応募を獲得しています。相談料は一切かかりません。 まずは相談だけでも構いません。

採用ブランディングとは?採用広報との違い

目的は企業を好きになって入社してもらうこと

採用ブランディングとは、「企業のファンを増やし、共感した人に応募してもらう仕組みづくり」のことです。単に求人広告を出して応募を待つのではなく、企業の魅力や価値観を伝え、求職者に「この会社で働きたい!」と思ってもらう施策を目指します。

たとえば、トヨタ、ソニー、Googleなどは、多くの人が憧れる企業です。彼らの製品やサービスに触れるうちに「この会社で働きたい」と思う人が自然に増えます。これは、企業のブランド力が採用にも影響を与えているからです。採用ブランディングは、このような「企業のファンをつくる」取り組みを指します。

同じ業界、同じ給与でも、応募者が選ぶのは“魅力を感じる企業”。採用ブランディングとは、求人情報を“企業の魅力発信”に変えることです。

採用ブランディングは、単なる宣伝や知名度アップではありません。大切なのは、企業の理念や想いを伝え、共感を生むことです。それにより、企業と求職者のミスマッチを減らし、長く活躍できる人材を確保しやすくなります。採用ブランディングを成功させることで、応募者の「質」が向上し、企業の成長にもつながるのです。

関連記事:採用ミスマッチを防ぐ原因と対策!面接・適性検査の見直しポイントまとめ

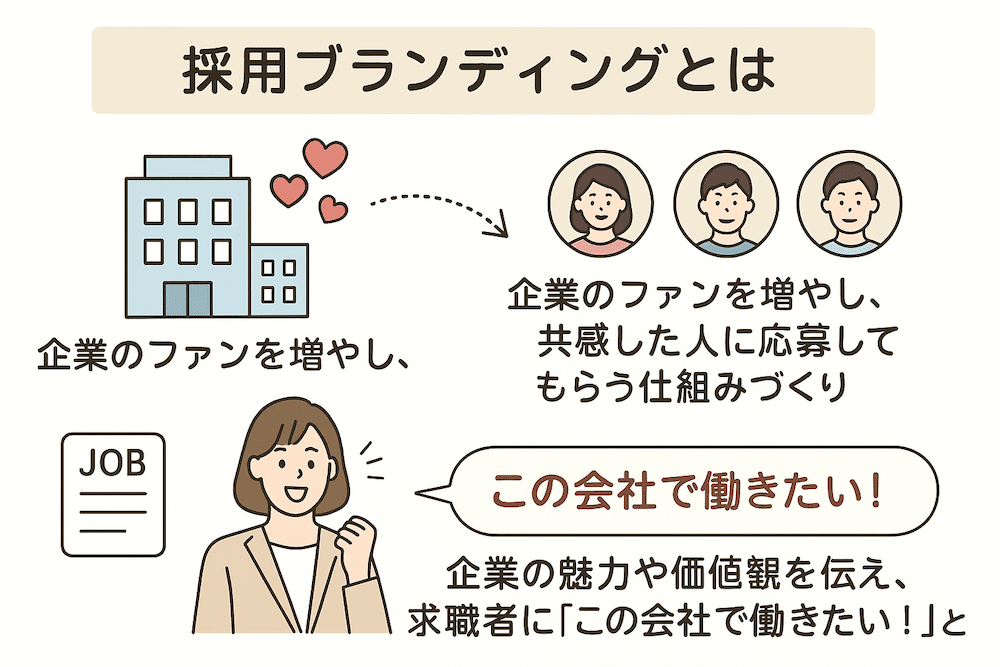

採用ブランディングを行うことで期待できる成果

・優秀な人材からの応募増加:他社との差別化が進み、ターゲットとする人材を獲得しやすい

・内定辞退率の低下:「思っていた会社と違った」というミスマッチを防ぐ

・社員の定着率向上:企業文化や価値観に共感して入社した社員は、長く働く傾向に

採用ブランディングの例

画像引用:baigie

企業のロゴを変更することは、採用ブランディングの一環としてよく行われる施策の一つです。しかし、単にロゴを変えただけで知名度が上がるわけではありません。それでは、なぜロゴの変更がブランディングに関係するのでしょうか?

ロゴは企業の理念や想いを視覚化するツール

企業の規模が小さいうちは、社長や経営陣が直接社員一人ひとりに理念やビジョンを伝えることができます。しかし、組織が大きくなると、全員に直接想いを伝えるのが難しくなります。その際、ロゴに企業の理念やビジョンを込めることで、社員や求職者に視覚的に企業の価値観を伝えられるのです。

ロゴ変更がブランディングになる理由

- 企業の方向性を示すシンボルになる

新しいロゴを作る際には、「企業の成長」「目指す未来」「社会への貢献」といった理念が反映されます。これにより、求職者にも企業の価値観が伝わりやすくなります。社員も新しいロゴに込められた想いを理解し、それに共感することで、社内の一体感が強まり、採用ブランディングにも貢献します。 - 求職者への印象を強化できる

ロゴは企業の第一印象を決める重要な要素です。洗練されたデザインやコンセプトのあるロゴは、「この企業はしっかりしたビジョンを持っている」というイメージを与え、採用活動にプラスの影響を与えます。

採用ブランディングは論理的な戦略

採用ブランディングは感覚的なものではなく、明確な目的とロジックを持った戦略的な取り組みです。ロゴ変更もその一つの手法であり、企業の価値観を内外に伝え、一貫性のあるブランディングを築く重要な役割を果たします。後半で紹介する具体的な採用ブランディングの手法を通じて、さらに理解を深めていきましょう。

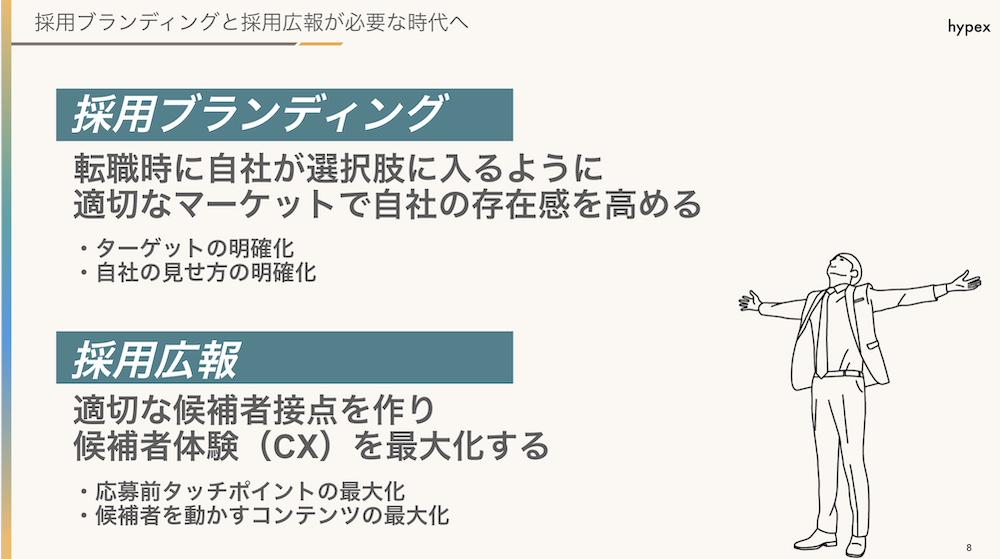

採用広報との違い

「採用ブランディング」と「採用広報」は似たような意味に感じられますが、それぞれの目的や役割には大きな違いがあります。

採用広報とは?

採用広報は、企業が望む人材を獲得し、入社後のミスマッチを防ぐために 選考プロセス全体の体験を作る ことを指します。具体的には、採用サイトやSNS、説明会などを活用して、応募者に企業の仕事内容や働く環境、社風などを伝えます。つまり、 内定や入社までの段階を支援する施策 であり、求職者が応募した後に行う活動がメインとなります。

| 採用広報 | 採用ブランディング | |

| 目的 | 自社で働くイメージを持ってもらう | 自社のファンになってもらう |

| ゴール | 応募や内定承諾など採用人数を増やす | 自社の理念や業務に共感した人に入社してもらう |

| 効果 | 必要な採用人数を獲得できる | 早期退職を減らし、活躍する人材を獲得できる |

採用広報と採用ブランディング、どちらも採用活動を成功させるためには欠かせない要素ですが、それぞれの役割を明確に理解し、適切な施策を行うことが重要です。

関連記事:採用広報とは?具体的な施策や成功事例を解説!

関連記事:採用CXとは?メリットや改善方法を解説

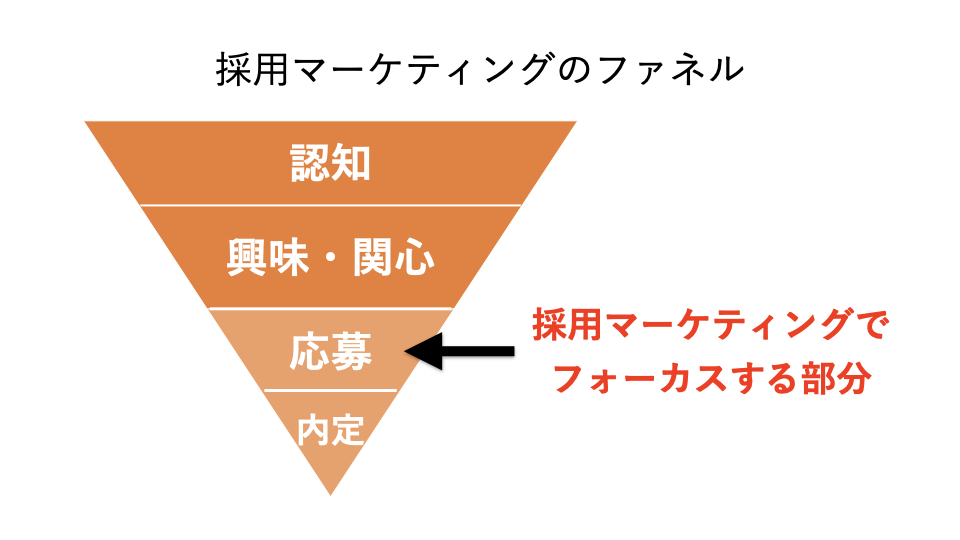

採用マーケティングとの違い

採用マーケティングは、応募者数を増やすための 戦略的な施策 です。企業がどのようにターゲットにアプローチし、応募を促すかに重点を置きます。例えば、以下のような施策が採用マーケティングに含まれます。

- 求人広告の運用(Indeed、リクナビなど)

- スカウトメールの送信(ダイレクトリクルーティング)

- SNS広告やWeb広告を活用した認知拡大

- 採用イベントの開催

重要なのは、採用マーケティングの目的は「応募を増やすこと」 であり、内定辞退や入社後の定着率といった要素は一旦横に置かれる点です。

| 採用ブランディング | 採用マーケティング | |

|---|---|---|

| 目的 | 企業のファンを増やし、共感を得る | 応募者数を増やす |

| 対象 | まだ応募していない潜在層・求職者 | 応募を検討している求職者 |

| ゴール | 企業の魅力を伝え、応募意欲を高める | 応募者を増やし、母集団を形成する |

| 施策の例 | 企業理念の発信 コンセプトの策定 SNS運用 | 求人広告 ダイレクトリクルーティング 採用イベント |

どちらも採用成功には欠かせない要素ですが、 ブランディングで企業の魅力を伝えつつ、マーケティングで応募数を増やす というバランスが重要です。

関連記事:採用マーケティングとは?メリットや戦略、成功事例を解説!

従来の採用活動との違いまとめ

| 項目 | 従来の採用手法 | 採用ブランディング |

| 採用スタイル | 求人情報を掲載し、応募を待つ | 企業自らが魅力を発信し、求職者を惹きつける |

| 企業の姿勢 | 受動的(待ちの姿勢) | 能動的(攻めの姿勢) |

| 情報発信 | 限定的 (求人広告や自社サイトのみ) | 多様なチャネルを活用 (SNS、動画、社員ストーリーなど) |

| 求職者との関係 | 短期間でのマッチング重視 | 継続的な関係構築を重視 |

| ターゲット | 幅広く募集(マス向け) | 企業文化にマッチする人材を狙い撃ち |

| 長期的な影響 | 一時的な採用ニーズの充足 | ブランド力向上、長期的な応募増加 |

採用ブランディングは「ただ人を集めるのではなく、企業に合う人材を引き寄せる」ための戦略的な採用手法と言えます。

関連記事:最新トレンドの「採用手法」!母集団形成から定着率UPまで成功の秘訣

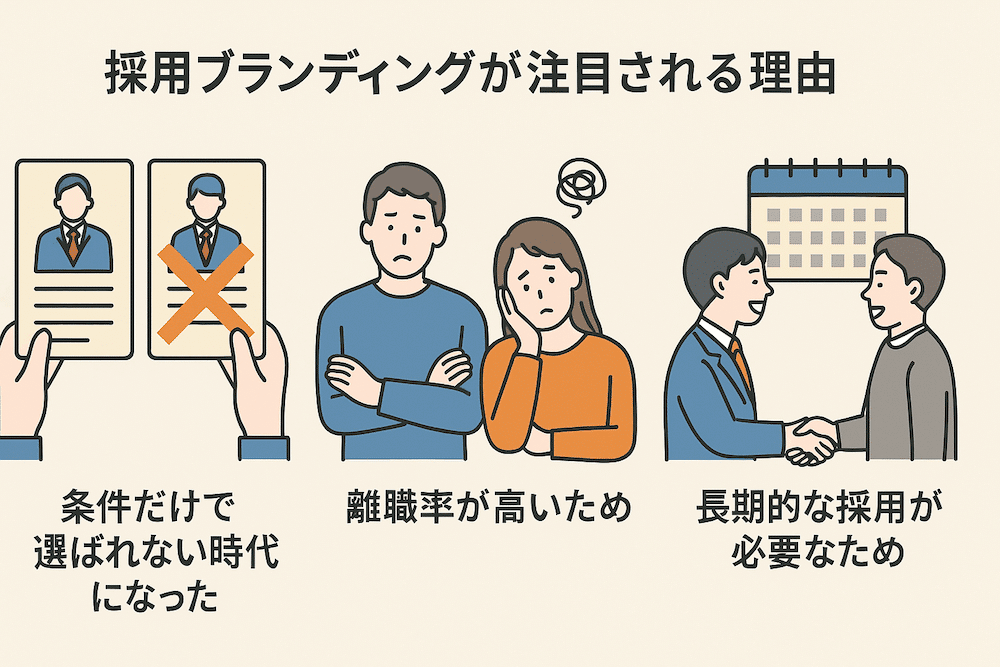

採用ブランディングが注目される理由

企業は多くの採用課題を抱えています。近年、採用ブランディングが注目されるのは上記の3つの理由からです。

- 条件だけで選ばれない時代になった

- 離職率が高いため

- 長期的な採用が必要なため

条件だけで選ばれない時代になった

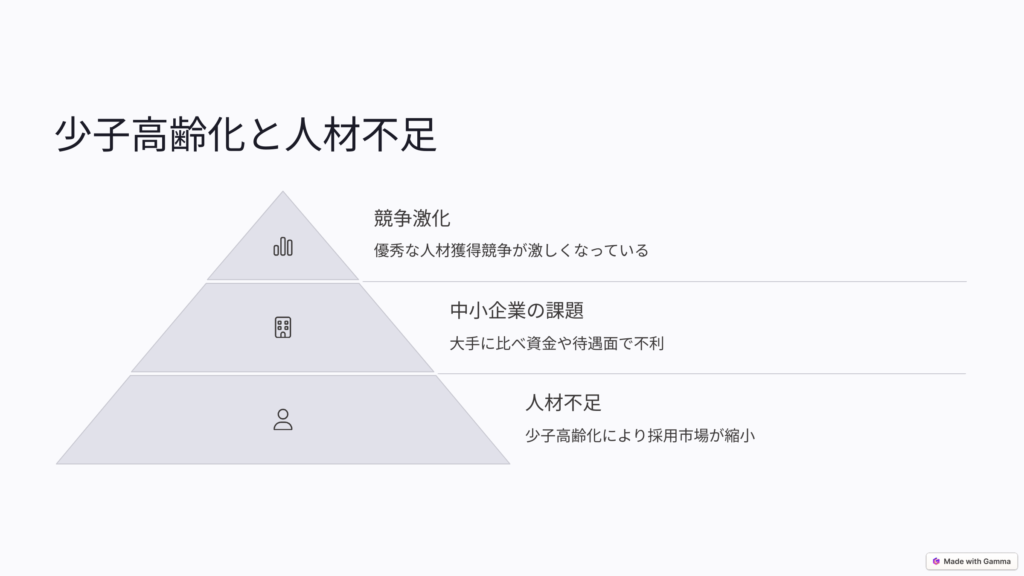

少子高齢化による人材不足

日本では少子高齢化が進み、企業の人材確保が年々難しくなっています。特に中小企業や成長企業は、優秀な人材を確保する競争が激化しており、従来の採用方法では採用が難しくなっています。

副業・フリーランスの増加による「働き方の変化」

以前は「安定した会社に入ること」が一般的な価値観でしたが、現在は 副業の解禁 や フリーランスの普及 により、優秀な人材が必ずしも会社に所属する必要がなくなっています。

「この会社に入れば安定するから」ではなく、「この会社でどんな仕事ができるのか」「どんな価値を提供できるのか」。これらが重要視されるようになっています。

企業のブランド力が採用の決め手に

企業の「知名度」や「待遇」だけではなく、 理念・ストーリー・ビジョンに共感できるかが、求職者の意思決定に大きく影響するようになっています。特に 大手企業に比べて資金や待遇面で劣る中小企業やベンチャー企業 にとっては、「給与」や「安定性」で勝負するのではなく、「どんな理念で事業をしているか」「どんなビジョンを持っているか」 をしっかり発信し、共感してもらうことが重要です。

離職率が高いため

近年、企業の離職率が上昇 しています。その背景には以下の要因があります。

転職のハードルが低くなった

転職が一般的になり、フリーランスや副業などの選択肢が増え、「合わない」と思えばすぐ辞める人が増加 しています。以前は転職がマイナスに捉えられていましたが、キャリアアップの手段として当たり前になり、辞めることへの抵抗感が減っています。

条件だけで選ぶと早期退職が増える

「給料が高い」「福利厚生がいい」といった条件だけで入社した人 は、価値観のズレを感じるとすぐに退職しがちです。

採用ブランディングを強化し、企業の理念やビジョンに共感した人材を採用することで、入社後のミスマッチを防ぎ、長く働いてもらうことが可能 になります。単に人を集めるのではなく、長期的に活躍する人材を確保する戦略 が求められているのです。

関連記事:採用ミスマッチを防ぐ原因と対策!面接・適性検査の見直しポイントまとめ

長期的な採用が必要なため

短期間で応募者を集める採用手法は、一時的な成果につながるものの持続性がありません。翌年には新しい採用手法を模索する必要があり、採用活動が非効率 になりがちです。

一方で、採用ブランディングを確立すれば、企業の理念や事業が変わらない限り、その魅力が継続的に伝わり、自然と応募者が集まる仕組みになります。長期的な視点で採用活動を行うことで、安定して優秀な人材を確保できる のです。

関連記事:採用コスト(採用単価)とは?削減する方法や成功事例を解説

【注目】Z世代の獲得に採用ブランディングが必要な理由

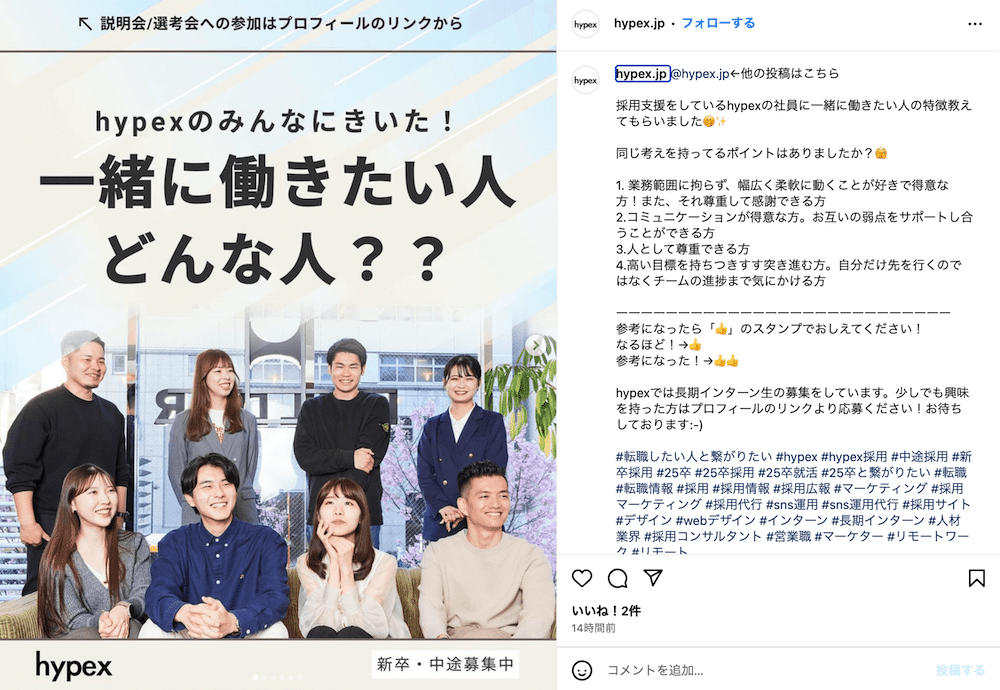

新卒(Z世代)が企業選びで重視するポイント

| 項目 | 割合 |

| 自分のやりたい仕事がある | 29.9% |

| 自分らしく働ける環境がある | 20.1% |

| 企業の将来性がある | 12.3% |

| 給与や福利厚生が充実している | 11.5% |

| 社会的意義のある仕事ができる | 10.2% |

近年、Z世代(1990年代後半〜2010年代前半生まれ)の求職者の価値観が大きく変化しています。従来のように 給与や安定性を最優先にするのではなく、企業の理念や社会貢献度、働き方の柔軟性、成長環境 を重視する傾向が強くなっています。特に「自分らしく働ける環境かどうか」を重視するZ世代に対しては、単なる求人情報の発信ではなく、企業の価値観やビジョンを明確に伝える採用ブランディング が不可欠です。

Z世代は SNSやオンラインメディアの影響を受けやすく、企業の実態や評判を慎重にリサーチするのが特徴です。企業の公式サイトだけでなく、Twitter、Instagram、TikTok、YouTubeなどを通じて、企業文化や社員の働き方をチェックし、共感できるかどうかを判断します。そのため、採用ブランディングではSNSを活用し、企業の価値観や働く環境をリアルに発信することが効果的です。例えば、社員の日常や働く姿を動画コンテンツとして配信することで、企業の雰囲気を伝えやすくなります。

また、Z世代は 「企業が社会的にどんな影響を与えているか」に敏感であり、SDGsやダイバーシティ推進といった企業の社会的取り組みを重視する傾向があります。そのため、採用ブランディングでは企業の社会的意義やミッションを明確に伝え、共感を生む発信を行うことが重要 です。これにより、志の高い優秀な人材を惹きつけることができます。

さらに、Z世代は転職に対する抵抗が少なく、ミスマッチを感じた場合はすぐに退職することも珍しくありません。そのため、採用ブランディングによって企業の文化や働き方を事前に理解してもらい、入社後のギャップを減らすことが求められます。自社にフィットした人材を獲得できれば、早期離職を防ぎ、定着率の向上にもつながります。

このように、Z世代の獲得には、単なる募集活動だけでなく、企業の魅力を戦略的に発信し、共感を生む採用ブランディングが不可欠 なのです。

関連記事:Z世代の就活は“共感”がカギ! 新卒の採用ブランディングで差をつける方法

採用ブランディングに取り組むべき企業の特徴

採用ブランディングに取り組むか迷っている企業に、採用ブランディングに取り組むべき企業の特徴を解説します。

・エントリー(応募)が少ない

・内定辞退が多い

・集まる人材の質が低い

・社員が定着しない

エントリー(応募)が少ない

自社の採用ページや求人広告を掲載しても、なかなか応募が集まらない。そんな課題を抱えている企業は少なくありません。その原因の多くは、「企業の魅力や強みが求職者に十分に伝わっていない」ことにあります。その場合、単に知名度を上げるだけでは、人は集まりません。「この会社で働きたい!」と心を動かすストーリーやビジョンが必要なのです。

企業が大切にする理念や価値観、社員がどのように働き、どんなやりがいを感じているのか。これらを適切に発信し、求職者に共感してもらうことが、採用成功へのカギとなります。採用ブランディングを強化することで、「数多くある求人の中で、なぜこの会社なのか?」という求職者の疑問に明確な答えを示すことができます。結果として、会社にマッチした人材が増え、応募の質と量の両方が向上します。

関連記事:母集団形成とは?最強の採用戦略10選と成功事例!採用できないはもう終わり!

内定辞退が多い

面接を通過し、内定を出しても、多くの求職者が辞退してしまう。このような状況が続く場合、他社と比較した際に「自社の魅力が十分に伝わっていない」ことが大きな要因かもしれません。

求職者は、給与や福利厚生だけでなく、企業文化、働く環境、成長機会、将来のキャリアパスなど、あらゆる要素を総合的に判断しています。内定を出すまでに「この会社で働く自分」を具体的にイメージできなければ、最終的に他社を選んでしまうのは当然の流れです。

そこで重要になるのが採用ブランディングです。単なる条件提示ではなく、企業の価値観やビジョン、働く人の姿、成長できる環境を明確に伝えることで、求職者に「この会社で働きたい!」という確信を持ってもらうことができます。結果として、内定辞退の防止につながり、企業にフィットした人材の獲得が可能になります。

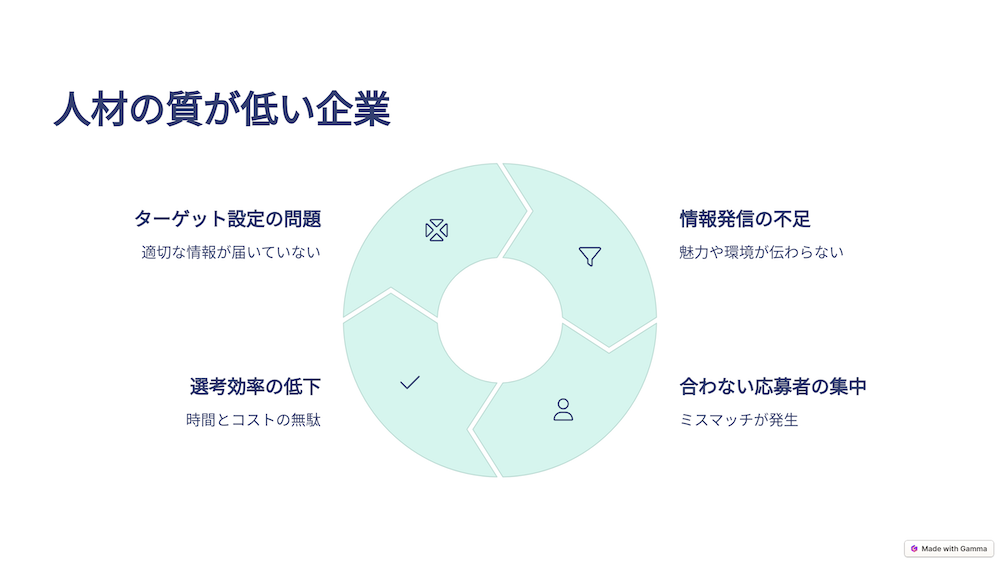

集まる人材の質が低い

応募者は一定数集まるものの、企業が本当に求めるスキルや価値観を持った人材がなかなか来ない。その原因の多くは、採用ターゲットに適切な情報が届いていないことにあります。

ただ求人広告を出すだけでは、自社の魅力や働く環境、求める人物像が十分に伝わらず、「合わない応募者」ばかりが集まってしまうことも少なくありません。

そこで必要なのが、採用ブランディング です。企業が「どんな人材を求めているのか」「どのような価値観を大切にしているのか」を明確に打ち出し、それに共感する人へ向けて発信することで、応募者の質を高めることができます。結果として、選考の効率が上がるだけでなく、入社後のミスマッチを減らし、企業の成長につながる優秀な人材を確保しやすくなるのです。

関連記事:採用ミスマッチを防ぐ原因と対策!面接・適性検査の見直しポイントまとめ

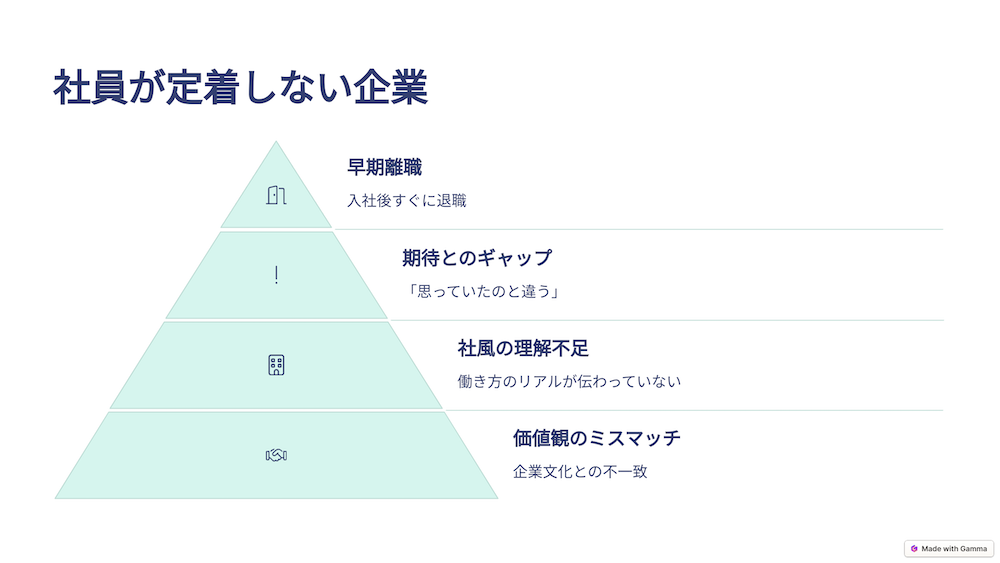

社員が定着しない

せっかく採用したのに、入社後すぐに退職してしまう…。この問題の原因は、多くの場合、求職者が実際の働き方や職場環境を正しく理解できていないことにあります。

求人情報や面接だけでは伝えきれない「社風」「働き方のリアル」「求められる価値観」などの情報を事前に共有できていないと、入社後に「思っていたのと違う」と感じ、早期離職につながりやすくなります。

ミスマッチを防ぐために効果的なのが、採用ブランディング です。企業文化や職場の雰囲気を積極的に発信し、求職者に「入社後の働き方を具体的にイメージしてもらう」ことで、期待と実際のギャップを減らせます。結果として、入社後の定着率が向上し、長く活躍できる人材を確保しやすくなるのです。

関連記事:採用ミスマッチを防ぐ原因と対策!面接・適性検査の見直しポイントまとめ

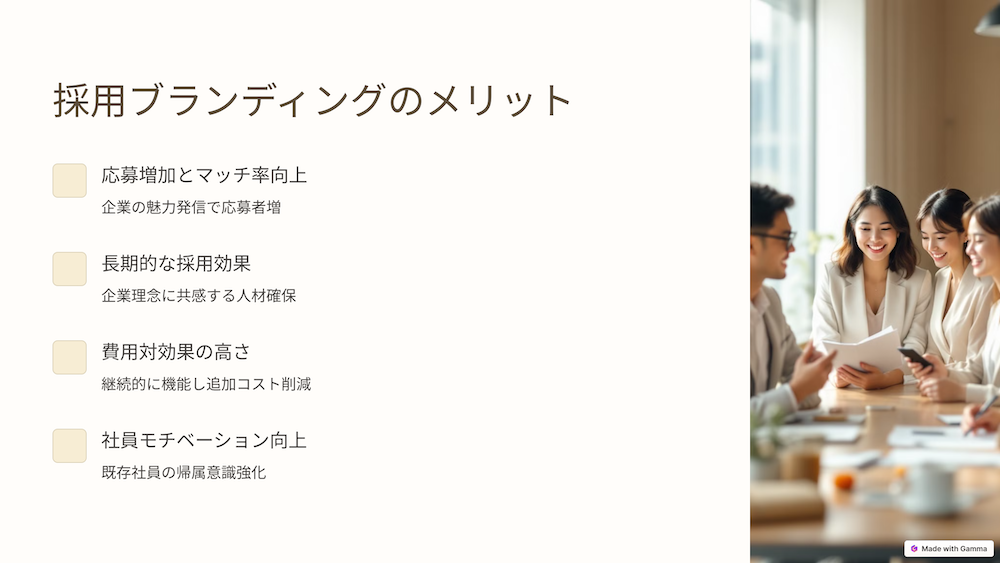

採用ブランディングのメリット

採用ブランディングに取り組むか検討している方に、判断材料としてメリットとデメリットを紹介します。また、メリットを理解しておけば実際に取り組むときに戦略を立てやすいです。

- 応募が増えマッチ率も上がる

- 持続性のある採用効果が見込める

- 費用対効果がいい

- 既存社員のモチベーションアップ

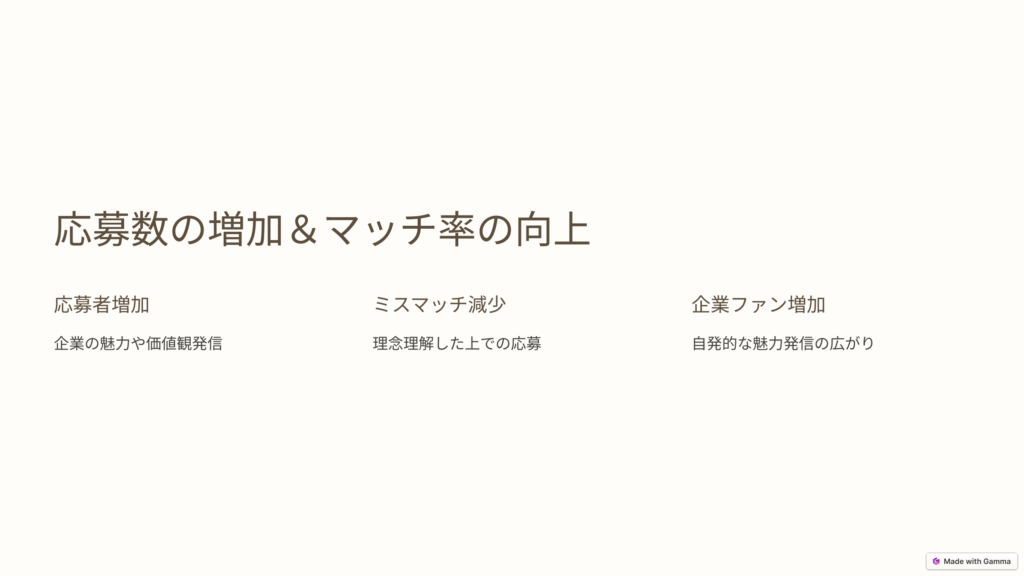

メリット① 応募数の増加&マッチ率の向上

採用ブランディングに取り組むことで、応募者の数が増え、企業に合った人材が集まりやすくなるというメリットがあります。

企業の魅力や価値観を積極的に発信することで、「ここで働きたい!」と感じる求職者が増え、応募につながります。さらに、自社の理念や事業内容を理解した上で応募してくるため、入社後のミスマッチが減り、企業が求める人材が集まりやすくなります。

また、企業のファンが増えることで、既存社員や応募者が知人や友人に入社を勧めたり、SNSやブログで自発的に企業の魅力を発信することも期待できます。これにより、求人広告に頼らずとも、自然と優秀な人材が集まる仕組みが生まれます。

採用ブランディングは、ただ応募者を増やすだけでなく、「質の高い応募者」を増やすための戦略。効率的な採用活動を実現するためにも、企業の魅力を正しく発信することが重要です。

メリット② 長期的な採用効果が期待できる

採用ブランディングの本質は、企業の理念や価値観に共感する人材を惹きつけることです。そのため、単に採用人数を増やすのではなく、企業にマッチした人材を確保できるため、内定辞退や早期退職のリスクを減らし、長期的な採用効果を生み出せるのが大きなメリットです。

たとえば、給与や福利厚生といった条件面だけで入社を決めた場合、より良い待遇を提示する企業が現れれば、すぐに転職を考えてしまう可能性があります。また、入社前に企業の実態が十分に伝わっていなければ、「思っていた環境と違う」とギャップを感じ、早期退職につながるケースも少なくありません。

しかし、採用ブランディングを通じて、企業の価値観や理念に共感した人材を集めることができれば、一時的な条件の変化に左右されにくくなります。会社が困難に直面したときも、「この企業のビジョンに共感している」「ここで成長したい」と思える社員が残るため、組織の安定性が向上します。

「企業のファンを採用する」ことが、長期的な人材確保につながる。これこそが、持続性のある採用効果を生み出す採用ブランディングの最大の強みです。

メリット③ 費用対効果が高い

採用活動には、広告費や人材紹介手数料など、多くのコストがかかります。特に、求人媒体を利用した採用は即効性がある一方で、1人あたりの採用コスト(採用単価)が50万円以上かかると言われています。そのため、毎年求人広告を出し続けると、経費が膨らみ、採用活動が企業の財務を圧迫するリスクもあります。

一方で、採用ブランディングは、企業の理念やビジョンを軸にした戦略的な採用手法であるため、一度確立すれば継続的に機能し、毎年大きな追加コストをかけずに済みます。

さらに、採用ブランディングによって企業の価値観や働く環境を明確に発信することで、ミスマッチを減らし、早期退職のリスクも低減できます。求人広告で集めた人材が短期間で退職してしまうと、再び採用活動を行う必要があり、余計なコストが発生します。しかし、ブランディングによって企業に共感した人材を採用できれば、長く活躍する社員が増え、採用コストの削減にもつながります。

短期的な採用コストを抑え、長期的な採用効果を生む。これこそが、採用ブランディングの優れた費用対効果なのです。

関連記事:採用コスト(採用単価)とは?削減する方法や成功事例を解説

関連記事:応募単価とは?相場や単価を下げる方法を解説

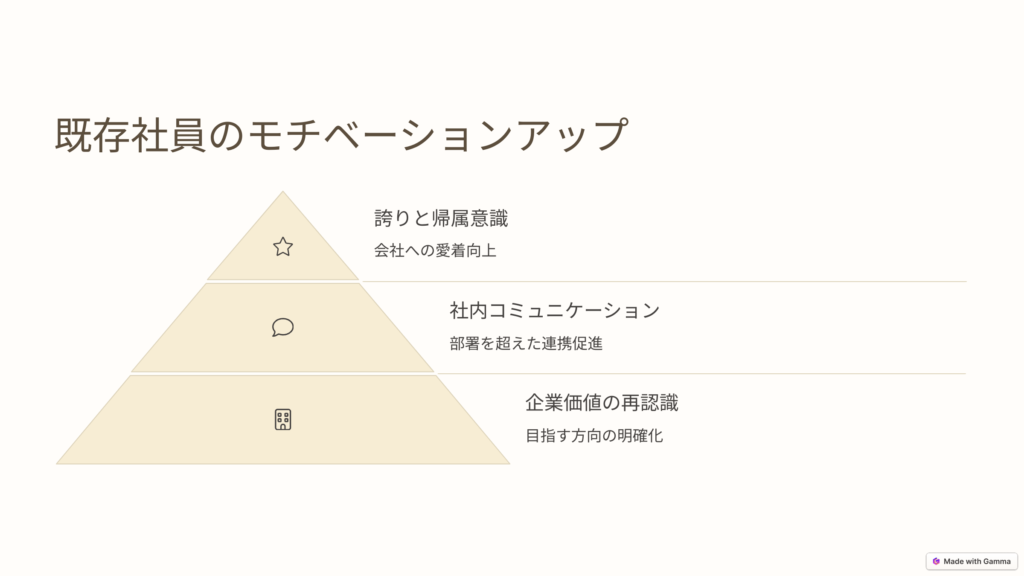

メリット④ 既存社員のモチベーションアップにつながる

採用ブランディングは、新しい人材を惹きつけるだけでなく、既存社員のモチベーション向上にも貢献します。企業のブランドを確立する過程で、採用サイトのリニューアルやロゴの変更、企業理念の見直しなどが行われると、それは単なる外向けのアピールにとどまらず、社員自身が改めて企業の価値や目指す方向を認識するきっかけになります。

採用ブランディングの一環として、社員インタビューや社内の取り組みを発信することも増えます。社員が「自分たちの会社がどう見られているのか?」を意識し、社外に向けて自社の魅力を伝えることは、誇りややりがいにつながります。自分が働いている会社が評価されることで、帰属意識が高まり、「もっと良い職場にしよう」といった前向きな気持ちも生まれます。

採用ブランディングを進める際には、社員を巻き込んだワークショップやプロジェクトが実施されることが多く、社内のコミュニケーションが活性化します。これにより、部署を超えた連携が生まれたり、社員同士の結束が強まったりするなど、組織全体の一体感が増していきます。

採用ブランディングは、単に採用を成功させるための戦略ではなく、既存社員のモチベーションや会社への愛着を高め、より強い組織をつくるための施策でもあるのです。

関連記事:採用サイトの社員インタビューの作り方!質問例や参考事例も紹介

採用ブランディングのデメリット・注意点

- 全社を巻き込む必要がある

- すぐに人材が欲しい場合には向かない

メリットの多い採用ブランディングですが、良いことばかりでもありません。しっかり注意点を把握した上で、採用ブランディングに取り組みましょう。

デメリット① 全社を巻き込む必要がある

採用ブランディングの大きなメリットの一つは、社員のモチベーション向上や組織の一体感を強化できることです。しかし、それは同時に、全社を巻き込まなければ成立しない施策であるというデメリットにもなり得ます。

採用ブランディングの成功には、採用担当者だけでなく、経営層、現場の社員、広報・マーケティング担当など、多くの部署の協力が不可欠です。企業のビジョンや価値観を社内全体で共有し、それを一貫したメッセージとして発信する必要があります。そのため、関係者が多くなればなるほど、調整の手間や負担が増えることになります。

社員の中には採用活動に関与することを負担に感じる人もいるかもしれません。「自分の業務で忙しいのに、なぜ採用活動に時間を取られるのか?」といった不満が生じることも考えられます。特に、現場の社員にインタビューや広報活動への協力を依頼する際には、負担にならないような工夫が必要です。

さらに、採用ブランディングは、企業のブランド価値や企業文化を見直し、再構築するプロセスでもあります。そのため、既存の価値観や慣習とぶつかる場面も出てくるでしょう。企業によっては、変化を嫌う風土や、部門間の連携不足が障壁となる可能性もあります。

デメリット② すぐに人材が欲しい場合には向かない

採用ブランディングの大きな特徴は、長期的な視点で優秀な人材を確保し、企業にマッチした人材を自然と引き寄せる仕組みをつくることです。これは一朝一夕で実現できるものではありません。そのため、「すぐに人材を確保したい」「急遽、欠員が出たので今月中に採用しなければならない」といった即戦力を求めるケースには不向きと言えます。

採用ブランディングには、企業の理念や価値観を浸透させ、それに共感した人材を集めるまでの時間が必要です。採用サイトのリニューアルやSNSでの情報発信、社員のストーリーを伝えるコンテンツ制作など、企業の魅力を発信するための土台を整えるには、数ヶ月〜1年以上かかる場合もあります。

採用ブランディングは、短期的な採用活動とは異なり、「企業の価値を高め、長期的に優秀な人材を惹きつけるための戦略」です。即戦力が必要な場合には別の手段を活用しつつ、中長期的な人材獲得のために採用ブランディングにも並行して取り組むのが理想的でしょう。

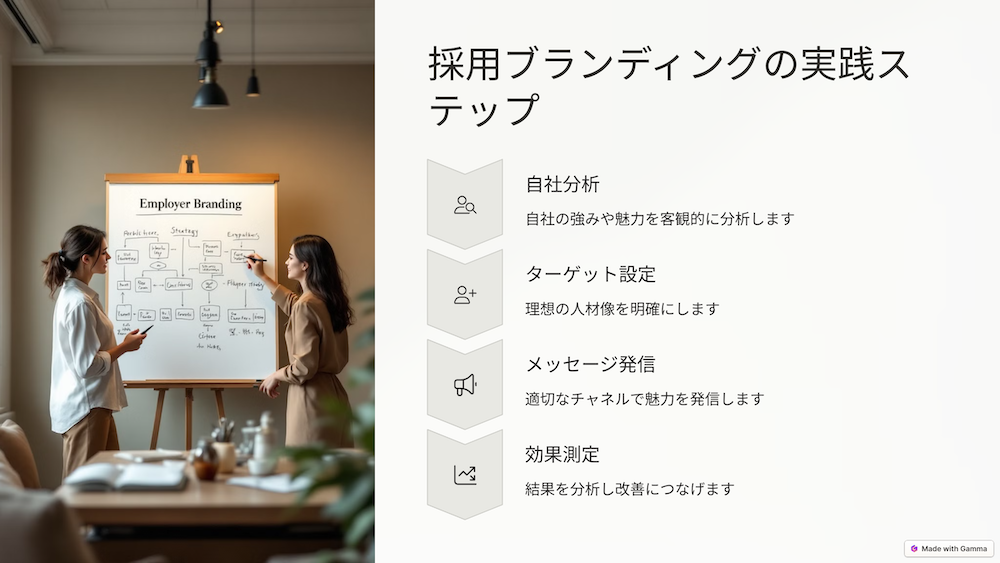

採用ブランディングの進め方とポイント

ここから採用ブランディングを行う際の5つの手順を解説します。上のSTEPだけを見ると当たり前と感じるかもしれませんが、根気強くきちんと取り組んでいる企業は意外と少ないです。

- 自社の理念、強みを整理する

- 求める人材像を明確にする

- キャッチコピーを考える

- ブランディングのクリエイティブを作る

- 社内の意識を統一する

STEP 1:自社の理念と強みを整理する

採用ブランディングの第一歩は、自社の理念や強みを明確にすることです。どんなに魅力的な採用施策を展開しても、企業の「核」となる部分が整理されていなければ、求職者に響くメッセージを発信することはできません。

自己実現的価値:

「この企業に入社することで、どのような成長ができるか?」

例:リーダーシップが身につく、グローバルな経験ができる、新規事業に挑戦できる

社会的価値:

「この企業は社会にどのような価値を提供しているか?」

例:環境問題の解決に貢献する、地域社会を支える、人々の生活を便利にする

独自性:

「競合他社にはない、企業ならではの強みは何か?」

例:社内の風通しの良さ、技術力の高さ、社員のチャレンジを後押しする文化

✔ 整理すべき主なポイント

働く環境や文化(どんな人が活躍し、どのように成長できるのか)

企業の理念やビジョン(何のために存在し、どこを目指すのか)

事業の成り立ちや創業時の想い(なぜこの事業を始めたのか)

現在の強みや独自性(競合と比べて何が違うのか)

たとえば、「当社は成長機会が豊富で、社員が裁量を持って働ける」と言うのであれば、具体的なエピソードを交えて説明する必要があります。「どのような制度があるのか」「実際に成長した社員の事例はあるのか」といった情報を整理し、明文化することで、求職者に説得力のあるメッセージを伝えることができます。

この整理がしっかりできていれば、次のステップである「求める人材像の明確化」にスムーズに進めることができます。採用ブランディングを成功させるために、まずは自社の魅力を言語化し、求職者に伝えられる状態をつくりましょう。

関連記事:企業の魅力を高める「4P」が求職者を惹きつける採用のカギ!

STEP 2:求める人材像を明確にする

採用ブランディングを成功させるためには、どのような人材を求めているのかを明確にすることが不可欠です。漠然と「優秀な人材がほしい」と考えても、具体的な採用基準がなければ、適切なメッセージを発信できず、求職者にも響きません。ここでは、ターゲットを明確に設定する方法を解説します。

✔ 「求める人物像」を具体化する

例えば、以下のような具体的なターゲット設定を行うことで、適切な人材の応募を促すことができます。

良い例(明確なターゲット設定)

「〇〇大学の◇◇学部に在籍し、体育会系の運動部・サークルに所属している。リーダー経験があり、経営に興味を持っている学生。」

このように詳細に設定すると、採用活動の方向性が明確になり、ターゲットに対して適切なアプローチが可能になります。

❌ 悪い例(曖昧なターゲット設定)

「誠実な人」「チャレンジ精神がある人」「成長意欲が高い人」

抽象的な表現では、人によって解釈が異なり、採用基準がぶれてしまいます。「誠実な人」を求めるのであれば、誠実さとはどのような行動を指すのかを具体的に言語化する必要があります。

例:「誠実な人」=約束を守る、チームの成功を第一に考えられる、報連相を徹底できる人材。

求める資質を行動レベルまで落とし込むことで、より精度の高い採用基準を設定できます。

✔ 「MUST(必須要件)」と「WANT(望ましい要件)」に分ける

求める人物像を設定する際には、応募者に絶対に必要な要素(MUST)と、持っていると望ましい要素(WANT)を区別すると、選考の基準が明確になります。

MUST(必須要件)

- コミュニケーション能力があり、チームでの協働経験がある

- 自ら学び、成長しようとする姿勢がある

WANT(望ましい要件)

- 海外経験があり、グローバルな視点を持っている

- リーダー経験があり、チームをまとめたことがある

このように分類することで、候補者の選考基準が明確になり、採用活動の効率が上がります。

✔ 現場の意見を取り入れる

求める人材像を決める際には、経営層や採用担当者だけでなく、現場の社員にもヒアリングを行うことが重要です。経営層が考える「理想の人材」と、実際に現場で活躍している人材の特徴が異なることもあるため、現場の意見を取り入れることで、より実態に即したターゲット設定ができます。

具体的な方法

- 現場のリーダーや社員に「どんな人が活躍しているか」をヒアリング

- 過去の採用成功例・失敗例を分析し、求める人物像を明確化

- 現場社員の意見を採用基準に反映し、面接時の評価項目に落とし込む

✔ ターゲットを明確にすることのメリット

- 採用のミスマッチを減らせる

→ 企業の求める人物像と合致する人材が集まり、入社後のギャップを防ぐ - メッセージの一貫性が生まれる

→ 採用サイトやパンフレット、面接で伝える内容が統一され、求職者に強く印象付けられる - 採用活動の効率が向上する

→ 曖昧な基準ではなく、明確な基準で選考を進められるため、適切な人材をスムーズに採用できる

関連記事:採用基準とは?設定方法や決めるときのポイント、注意点を解説

関連記事:採用ペルソナとは?採用ターゲットとの違いや作り方を解説

STEP3:キャッチコピーを考える

ターゲットを決めたら、次にメッセージや採用スローガン、キャッチコピーを考えます。

画像出典:株式会社WOWOW

例えば有料放送事業を手掛ける株式会社WOWOWの採用スローガンは「偏愛上等。」地上波でも公共放送でもない独自のエンターテイメントを築き上げるために、個性を前面に出したキャッチコピーにしています。これが採用ブランディングの「軸」となります。

キャッチコピーは1つに絞り、シンプルかつ強いメッセージにすることが重要です。

✔ 採用キャッチコピーの役割

採用キャッチコピーは、単なる言葉ではなく、企業の価値観やビジョンを凝縮し、求職者に強い印象を与えるものです。これがしっかりと機能すれば、「この会社で働きたい!」と思わせる決め手になります。例えば、以下のようなキャッチコピーが考えられます。

個性を活かす企業

→ WOWOW:「偏愛上等。」

→ サイバーエージェント:「21世紀を代表する会社を創る」

チャレンジ精神を重視する企業

→ リクルート:「まだ、ここにない、出会いを。」

→ ソフトバンク:「情報革命で人々を幸せに」

社会的意義をアピールする企業

→ パナソニック:「A Better Life, A Better World」

→ トヨタ:「Start Your Impossible(不可能を可能に)」

企業がどのような価値観を持ち、どんな人と働きたいのかを言葉で表現することで、求職者とのマッチングがスムーズになります。

✔ 良いキャッチコピーの条件

採用キャッチコピーを作成する際は、以下のポイントを押さえましょう。

①シンプルで覚えやすい

例:「挑戦するなら、ここしかない。」

②企業の理念やビジョンを反映している

例:「成長を止めない会社で、成長し続ける。」

③企業側の都合ではなく、求職者の共感を得られる内容にする

例:「未来の自分が誇れる選択を。」

④同じ業界の他社と似たメッセージでは意味がない

例:「普通を超える仕事をしよう。」

✔ キャッチコピー作成のプロセス

キャッチコピーを作る際は、以下の手順で進めると効果的です。

①自社の強みや理念を整理する

- 「自社が大切にしている価値観は何か?」

- 「他社と違う点はどこか?」

②求める人材像を考える

- 「どんな人に響くメッセージにするか?」

- 「求職者は何を求めているか?」

③短く、力強い言葉にする

- 長い文章ではなく、端的に伝わるフレーズにする

④社内外の意見を聞いてブラッシュアップ

- 実際に社員や求職者の意見を取り入れて調整する

関連記事:採用キャッチコピーの事例25選!作り方も解説!

関連記事:採用コンセプトとは?事例や作り方を解説!

STEP4:ブランディングのクリエイティブを作る

| チャネル(種類) | 特徴 |

| 採用サイト | 自社の魅力を伝えられ、企業の理解が進む |

| 採用動画 | リアルで温度感や想いが伝わりやすく、自分ごと化しやすい |

| オウンドメディア | 丁寧に情報を届けやすく、企業の理解が進む |

| SNS | 互いにコミュニケーションが取れ、親しみを持ってもらえる |

採用ブランディングを成功させるには、理念やターゲットを明確にし、そのコンセプトを企業全体で一貫して発信することが重要です。コンセプトが固まったら、それを具体的な採用媒体に落とし込み、統一されたメッセージを発信することで、企業の魅力が求職者に伝わりやすくなります。

採用ブランディングの主な発信媒体

採用ブランディングを実施するために活用できる媒体は以下のようなものがあります。

- 採用サイト

- 企業理念やビジョンを明確に伝える中心的なツール

- 社員インタビューや職場の雰囲気を伝えるコンテンツが重要 - 採用動画

- 企業文化や社内の雰囲気を映像で直感的に伝える

- 社員の働き方や価値観をリアルに感じられるコンテンツを制作

- SNSや採用サイトと連携し、拡散力を強化 - SNS(X(旧Twitter), Instagram, LinkedInなど)

- SNSによって親しみやすい企業イメージを発信

- 採用イベントや社員の声、社内の雰囲気を継続的に発信

- 企業の裏側や日常を見せることで求職者の関心を高める - パンフレットや採用ピッチ資料

- 求職者に配布し、会社の理念や働く環境を簡潔に伝える

- 視覚的にわかりやすいデザインやインフォグラフィックを活用 - 企業説明会・イベント

- 採用担当者だけでなく、現場の社員が登壇しリアルな声を届ける

- オンライン説明会やワークショップなど、対面以外の手法も活用

✔ 採用ブランディング成功の鍵は「統一性」と「一貫性」

採用ブランディングの効果を最大化するためには、すべての採用媒体で発信するメッセージを統一することが不可欠です。

NG例:「採用サイトでは『挑戦できる環境』と伝えているのに、SNSでは『安定した職場』をアピールしている」

メディアごとに発信内容がバラバラではなく、一貫したメッセージを届けることで、求職者に企業の魅力がしっかり伝わります。

✔ 応募者が入社前に理解すべき3つの要素

採用ブランディングでは、単に会社の知名度を上げるだけでなく、入社後の成長を見据えた情報発信が求められます。求職者には、以下の3つをしっかり理解してもらうことが重要です。

- 企業理念(会社の存在意義や大切にしている価値観)

- 経営の戦略(どのような方向性で成長を目指しているか)

- 現場の活動(実際の働き方や職場の雰囲気)

求職者がこれらを把握することで、入社後のギャップを減らし、「思っていた会社と違った」と早期退職するリスクを抑えることができます。

✔ 信頼を得るために第三者の声を活用

企業の採用メッセージだけではなく、第三者の視点を取り入れることも信頼性を高めるポイントです。

社内の現場社員の声を伝える

- 採用イベントや説明会では、実際に働く社員が登壇し、リアルな職場の様子を話す

- 採用サイトやSNSで社員インタビューを掲載し、日常の働き方やキャリアパスを紹介

外部の企業や関係者の評価を活用する

- 取引先企業やパートナーから「この会社はこんな強みがある」というコメントをもらう

- 業界メディアで紹介されることで、客観的な評価として信頼度が増す

こうした第三者の声を活用することで、求職者が「本当にこの会社は魅力的なのか?」という疑問を払拭しやすくなります。

✔ 第三者の意見がもたらす効果

第三者の評価が加わることで、企業のブランディングに以下のメリットが生まれます。

- 客観性が増し、求職者に安心感を与える

- 自社だけの発信では届かなかった層にもアプローチできる

- ブランドの認知度と信頼度が向上する

✔ 第三者に魅力を語ってもらう方法

メディアへの掲載を狙う

- 業界紙や採用系メディアに企業文化や成功事例をPRし、記事掲載を依頼

- 社内の取り組みや制度を発信し、企業の特徴をアピールする

- 「注目の企業」や「働きがいのある企業」として取り上げられるための広報活動を行う

他社のYouTubeやポッドキャストに出演する

- 業界関連のインフルエンサーや企業チャンネルに出演し、働き方や企業文化について語る

- 社員インタビューを他社メディアのコンテンツとして提供し、企業の魅力を伝える

- 自社の代表や採用担当者が、ゲストとして外部のイベントやトークセッションに参加する

理想は「第三者が自然と自社を紹介してくれること」ですが、それを待つだけでは大きな成果は生まれません。

「SNSで紹介してもらえませんか?」

「貴社のメディアやYouTubeに出演させてもらえませんか?」

このように、積極的に働きかけることが重要です。特に、メディア露出や外部の発信は、企業の認知度を大きく向上させるチャンスになります。

STEP5:社内の意識を統一する

採用ブランディングのコンテンツを作成し、社外へ発信する前に社内の意識を統一することが欠かせません。企業のブランドイメージは、求職者や社外の人々が抱く印象だけでなく、実際に働く社員の言動によっても大きく左右されるためです。

✔ なぜ社内の意識統一が必要なのか?

企業がどれだけ魅力的な採用コンテンツを発信しても、社員の認識とブランドメッセージが食い違っていれば、採用ブランディングは失敗してしまいます。例えば、採用サイトでは「自由な発想を尊重する職場」と打ち出しているのに、社員がSNSで「うちはルールが厳しくて自由な発想は難しい」と発信していたら、求職者は違和感を覚え、企業の信頼性が損なわれます。

✔ 社内浸透の具体的な方法

社内の意識を統一し、採用ブランディングの効果を高めるためには、以下の施策を実施すると効果的です。

① ブランドコンセプトを明文化し、共有する

- 企業のビジョン・ミッション・価値観を社内向けにわかりやすくまとめる

- ブランドガイドラインやマニュアルを作成し、全社員に配布

- 経営層や人事担当者が直接、社員に説明する機会を設ける

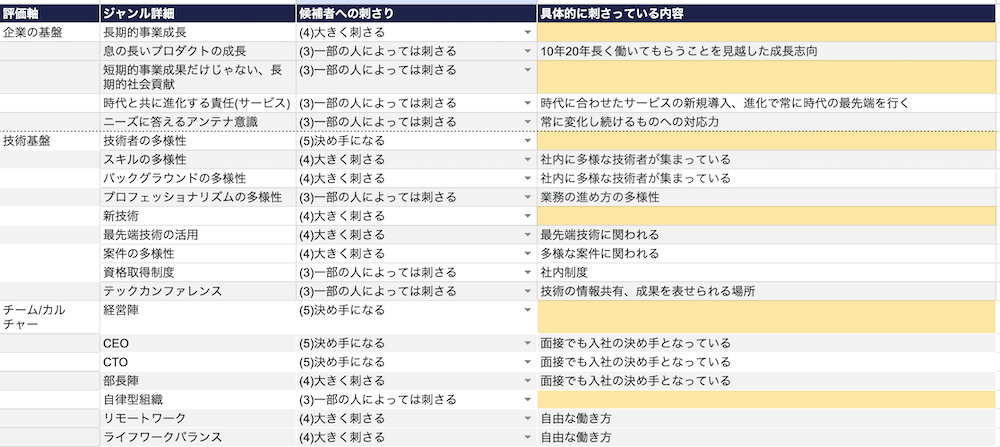

② 社内研修やワークショップを実施する

- 社員向けのワークショップや研修を行い、ブランドコンセプトを理解してもらう

- グループディスカッションを取り入れ、社員の意見を聞きながら共感を生む場をつくる

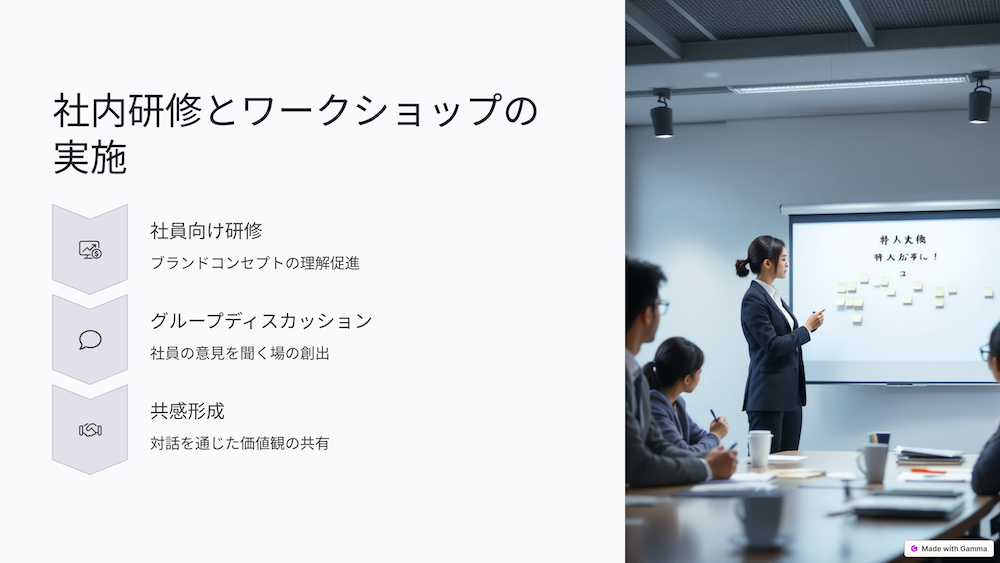

③ 企業文化を体現する施策を行う

- 社員インタビューを実施し、社内報や採用コンテンツで紹介

- SNSやオウンドメディアを活用し、社員がブランドの「顔」となる機会を増やす

- 企業理念に基づいた社内イベントを開催し、ブランドの浸透を促進

✔ 社内の意識統一がもたらす効果

- 求職者に対して一貫性のあるメッセージを発信できる

- 社員がブランドに誇りを持ち、定着率・エンゲージメントが向上する

- 企業文化が強化され、採用だけでなく社内の組織力も高まる

採用ブランディングは「外向け」の施策と思われがちですが、社内に浸透して初めて本当の意味で価値を生むものです。ブランドコンセプトを社内でしっかり共有し、一人ひとりがそのメッセージを体現できるようにすることが、成功へのカギとなります。

関連記事:企業の運命を左右する!採用ブランディングの進め方|大企業に勝つ5つのステップ

採用ブランディングのやり方が分からない、もしくは採用ブランディングを代行してほしい欲しい方は当サイトhypexにご相談ください。予算や目的などをオンラインでヒアリングし、最適な提案をさせていただきます。相談料は一切かかりません。 まずは相談だけでも構いません。

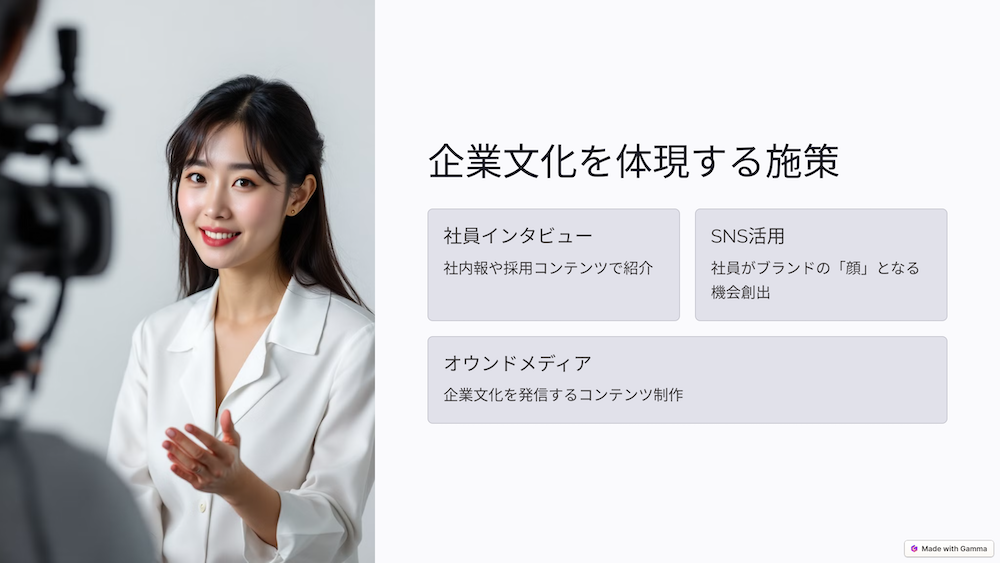

採用ブランディングのチャネル

採用ブランディングに取り組む際に、行う施策として多いのは上の5つです。どれも企業をしっかり理解してもらい、ファンになってもらうことを目的としています。他にも企業説明会を開催したり、先ほど説明した企業ロゴの変更なども採用ブランディングで行われます。

採用サイト、採用ピッチ資料

特徴:自社の魅力を伝えられ、企業の理解が進む

活用:求人媒体や採用広告、スカウトメールと連携

採用ブランディングを成功させるためには、採用サイトや採用ピッチ資料(会社資料)の活用が欠かせません。求人媒体や人材紹介だけでは、企業の魅力を十分に伝えるための情報量や表現方法に制限があり、求職者に企業の本質を理解してもらうのは難しくなります。そのため、広告やスカウトメール(ダイレクトリクルーティング)などを通じて企業を知った求職者に対し、正確かつ魅力的な情報を提供することが重要です。

その役割を担うのが、採用サイトや採用ピッチ資料です。これらを活用し、企業の理念や働く環境、成長機会などをわかりやすく伝えることで、求職者の関心を高め、より質の高い応募へとつなげることができます。

関連記事:採用サイトの効果とは?メリットや目的、運用方法を解説

関連記事:採用ピッチ資料とは?作り方や参考事例25選を紹介

関連記事:採用サイト制作の費用相場、見積もり事例、料金を抑えるコツを解説

採用オウンドメディア(オウンドメディアリクルーティング)

特徴:情報量が多く、企業の理解が進む

活用:採用サイトやSNSで発信する

採用ブランディングにおいて重要なコンテンツの一つが「採用オウンドメディア」です。これは主に記事コンテンツを指し、採用サイトに掲載したり、SNSで発信したりすることで、企業の情報発信力を強化できます。採用オウンドメディアの目的は、採用サイトや採用ピッチ資料と同様に企業理解を促進することですが、情報量が多くなりがちな採用サイトでは求職者が必要な情報を探しづらくなることもあります。そのため、記事を分割して掲載することで、より整理された形で情報を伝え、求職者がスムーズにアクセスできるようにすることが大切です。

さらに、採用サイトはすでに企業に関心を持っている「顕在層」に向けた情報発信の場ですが、記事コンテンツは企画やテーマ次第で、まだ企業を知らない「潜在層」にもアプローチできます。例えば、「社員が〇〇に挑戦してみた」といったエンタメ要素を取り入れた記事は、SNSでの拡散が期待でき、幅広い層の関心を引くことが可能になります。このように、採用オウンドメディアは企業の認知度向上と採用ブランディングの強化に貢献する有効な手段となります。

関連記事:オウンドメディアリクルーティングとは?メリットや成功事例を紹介!

関連記事:採用オウンドメディアの参考事例12選

SNS運用

特徴:互いにコミュニケーションが取れる

活用:会社情報の発信や採用サイト、オウンドメディアと連携する

採用活動専用のSNSアカウントを開設することで、採用ブランディングの効果を一層高めることができます。最大のメリットは、SNSを利用する幅広い層にアプローチできる点です。特に、これまで企業を認知していなかった潜在層に対しても、情報を届けやすくなります。また、他の採用手法との大きな違いは、企業と求職者が双方向のコミュニケーションを取れることです。

求職者からの質問に直接回答したり、企業の投稿に対するリアクションを得ることで、距離感の近い関係を築くことが可能です。これにより、企業の雰囲気や文化が伝わりやすくなり、求職者にとって「自分がここで働くイメージ」を具体的に持ちやすくなります。その結果、採用への関心が高まり、企業のファンとなる求職者が増えることにつながります。SNSを活用した採用ブランディングは、認知度向上と関係構築の両面で強力な手段となります。

関連記事:企業がSNS採用に取り組むメリット、成功事例、注意点を解説

採用動画

特徴:リアルで温度感や想いが伝わりやすく、自分ごと化しやすい

活用:採用サイトやSNSと連携、YouTubeで流す

採用動画は、採用ブランディングを強力に推進するツールの一つです。動画はテキストや写真よりも圧倒的にリアリティがあり、企業の雰囲気や働く人々の想い、職場の温度感を直感的に伝えることができます。そのため、求職者が「自分がこの会社で働く姿」を具体的にイメージしやすくなります。

活用方法としては、採用サイトに掲載することで企業理解を深めてもらうだけでなく、SNSでシェアして拡散を狙うこともできます。また、YouTubeチャンネルを開設して継続的に情報発信を行うことで、企業の魅力を幅広い層に届けることが可能です。さらに、YouTube広告を活用すれば、ターゲット層に対して効果的にアプローチすることができます。

採用動画を適切に活用することで、求職者との接点を増やし、より多くの人に企業の魅力を伝えることができるため、採用ブランディングの成功につながります。

関連記事:採用動画はどう作る?事例や作り方、費用を解説!

関連記事:採用動画制作におすすめの映像制作会社を厳選!

採用ブランディングの成功事例

続いては実際に採用ブランディングに成功した企業の事例を5つ紹介します。自社で取り組む際の参考にしてください。

株式会社グローバル・リンク・マネジメント(不動産)

画像出典:株式会社グローバル・リンク・マネジメント

まず紹介するのは、渋谷に本社を構える不動産企業「株式会社グローバル・リンク・マネジメント」です。

不動産投資業界はブラックなイメージが根強く、採用活動に苦戦する企業が多いとされています。同社も例外ではなく、説明会への応募者が少なく、無断キャンセルが頻発する状況が続いていました。毎年わずか5名の採用を確保するだけでも、大きな課題を抱えていたのです。

そこで、採用のターゲットを「経営に興味がある人」「成長意欲の高い人」に明確化し、キャッチフレーズを「人生は投資だ」に刷新。さらに、同社の強みである「人」にフォーカスし、上司や先輩、経営陣との関係性の良さや、社内の活気ある雰囲気を前面に打ち出す方針へと転換しました。

このコンセプトを軸に、採用チーム全員で採用基準や役割分担を見直し、説明会の開催時期や内容を改善。特に、現場で活躍する営業担当を採用プロジェクトのメンバーに加え、説明会で直接登壇してもらうことで、求職者にリアルな社内の魅力を伝える工夫をしました。

その結果、2016年から2018年の3年間で内定者数が急増。2018年には内定者17名、内定承諾者13名を獲得し、大きな成果を上げることに成功しました。

株式会社ベッセル(ホテル業)

画像出典:株式会社ベッセル

2社目の事例は、広島県福山市に本社を構え、全国および海外でホテル・飲食店を展開する 株式会社ベッセル です。

同社はもともと地元の私立大学を中心に採用活動を行っていました。しかし、全国に事業を展開しているにもかかわらず、「地元の福山から出たくない」と考える学生が多く、内定辞退者が多いことが課題となっていました。

この課題を解決するため、採用ターゲットを「地元出身の全国の大学生」にシフト。「地元の福山に貢献したい気持ちを持ちつつ、グローバルな舞台で活躍したい学生」をターゲットに設定し、採用スローガンを 「福山は、世界だ」 に刷新しました。

この戦略の結果、首都圏や関西圏に進学した地元出身の学生からの応募が増加。採用ブランディング施策を実施する前は内定者が 6〜7名 にとどまっていたのが、施策後は 25〜28名 に増え、約 4倍 の成果を達成しました。

さらに、2017年の入社式では、内定者自らが「福山は、世界だ」というスローガンを発表し、採用ブランディングの成功を象徴するエピソードとして語り継がれています。

株式会社ギフト(飲食業)

画像出典:株式会社ギフト

全国および世界に「家系ラーメン」を展開する 株式会社ギフト。街でその店舗を目にすることも多いでしょう。同社は採用ブランディングに徹底的に取り組み、不人気とされがちな飲食業界において ゼロからの採用 を成功させました。

当初、飲食業界のイメージや労働環境への懸念から、採用活動は困難を極め、応募者はほぼゼロの状態。そこで、企業のブランドイメージを一新するために 社名を「株式会社町田商店」から「株式会社ギフト」に変更。さらに、企業スローガンを 「家系を、世界への贈り物に。」 に刷新し、企業のビジョンを明確に打ち出しました。

これに伴い、採用サイトや採用パンフレットも全面リニューアル し、ブランディングの統一を図りました。さらに、他社にはない独自の採用施策として「ラーメン説明会」を実施。これは、応募者が実際に同社のラーメンを食べながら企業説明を聞き、世界展開について考えるワークショップ型の企業説明会でした。これにより、応募者が 企業の理念や文化に触れながら採用プロセスを進める ことが可能になりました。

この結果、施策初年度から 高卒・大卒あわせて15名の採用 に成功。飲食業界の採用難を打破し、採用ブランディングの力を証明する結果となりました。

NTTデータ(製造業・流通業・サービス業)

画像引用:株式会社NTTデータ

NTTデータは、製造業・流通業・サービス業など多岐にわたる分野で事業を展開していますが、技術力やブランド力がエンジニア層に十分に伝わっていないという課題を抱えていました。競合他社も強力なため、従来の採用手法だけでは理想的な人材の確保が難しい状況でした。

そこで同社は、まだ転職を具体的に考えていない潜在層へのアプローチ を目的に、2021年から採用ブランディングを本格的に開始しました。具体的な施策として、GoogleやInstagramへの採用広告出稿、採用LP(ランディングページ)の構築、YouTubeでの社員インタビュー動画の配信 など、複数のチャネルを活用し、求職者との接点を増やしました。

取り組み初年度は、前年と比較して応募数に大きな変化は見られませんでした。しかし、1年間継続した結果、翌年には応募数が増加し、特に経験者採用の数が倍増。さらに、新入社員へのアンケートでは、「採用LPやYouTube動画を見て、入社前から期待が高まった」という声も多く上がり、企業の魅力を伝える手法として有効であることが証明されました。

この成功の背景には、広告・LP・動画など、多面的な採用コンテンツを戦略的に展開 したこと、1年目の成果が出なくても粘り強く継続 したこと、そして社外から見た自社のイメージを正確に分析し、それをもとに施策を改善したこと が挙げられます。結果として、採用ブランディングの効果が明確に表れ、優秀な人材の獲得につながりました。

関連記事:エンジニア採用の成功事例8選!おすすめの採用広報も紹介

ベイジの日報(Web制作会社)

画像引用:ベイジの日報(株式会社ベイジ)

Web制作会社である株式会社ベイジは、『ベイジの日報』という採用オウンドメディアを活用し、独自の採用ブランディングを実施しています。

この施策では、ワードプレスで作成したサイトに、社員の日報を公開。もともと社内で運用していた業務の日報を外部向けに公開するだけなので、低コストで運用可能というメリットがあります。加えて、BtoB企業は一般的に仕事内容や職場の雰囲気が求職者に伝わりにくいという課題がありますが、社員の日々の業務や思考プロセスをリアルに発信することで、会社の実態や文化をわかりやすく伝えられる点が強みとなりました。

このユニークなアプローチは、単なる採用広報ではなく、企業の透明性や働く環境のリアルを伝える施策として機能し、結果的に採用ブランディングとして成功。求職者とのミスマッチを減らし、会社の理念や価値観に共感する人材の獲得につながっています。

以上、5つの採用ブランディングの成功事例を紹介しましたが、さらに詳しい事例を知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

関連記事:この会社で働きたい!を生み出す採用ブランディングの成功事例10選

関連記事:採用広報で知っておきたい企業の成功事例15選!SNSの活用方法も紹介

採用ブランディングを依頼した際の費用相場

| 内容 | 費用・相場 | 期間 |

| 全体分析 | 30万〜70万円 | 約1、2ヶ月 |

| ペルソナ作成 | 20万円〜50万円 | 半月〜1ヶ月 |

| コンテンツ設計 | 30万円 | 半月〜1ヶ月 |

| チャネル設計 | 20〜50万円 | 半月〜1ヶ月 |

| 合計 | 100万〜200万円 | 2.5ヶ月〜5ヶ月 |

採用ブランディングを外部に依頼する場合、相場は100万〜200万円程度となります。ただし、これは採用サイトや採用動画などのコンテンツ制作費用を含まない金額です。

この費用の主な内訳としては、企業の現状分析や採用戦略の立案、ターゲット設定、ブランディングコンセプトの策定、採用広報の方向性決定などが含まれます。企業の採用課題を明確にし、ターゲットに刺さるブランディングを構築するための戦略設計が主な業務です。

一方で、採用サイトの制作や動画コンテンツの制作、SNS運用、広告運用などの施策を加える場合は、別途追加費用が発生します。これらのコンテンツ制作を含めると、総額で300万円以上になることも珍しくありません。

企業がどの範囲まで外注するかによって、必要な予算が大きく変わるため、事前に依頼内容を整理し、適切なプランを選択することが重要です。

①全体分析:30万〜70万円(約1、2ヶ月)

| 理想と現状の整理 | 理想と現状の差分が引き起こしている問題 |

| 社外分析 | 競合他社の現在の施策と課題リサーチ |

| 社内分析 | 現在のメンバー、応募方法、在籍理由、理解変化 |

| 要件の明確化 | 求める人物や採用単価、期間など採用要件の整理 |

このプロセスには30万〜70万円の費用がかかります。採用ブランディングの軸となる重要な部分であり、時間をかけて慎重に進めることが成功の鍵となります。

採用ブランディングの軸を作るためには、現状分析・競合調査・社内リサーチ・採用要件の明確化といった工程が必要です。

まず、理想と現状のギャップを整理し、課題を明確にします。次に、競合の採用施策や市場のトレンドを調査し、自社が強みを発揮できるポイントを探ります。さらに、現社員の入社経路や定着理由を分析し、効果的な採用手法を見極めます。最後に、求める人物像や採用単価、スケジュールを設定し、ブランディングの方向性を固めます。

このように、企業の採用戦略を根本から見直す作業には時間と専門的な分析が求められるため、30万〜70万円の費用がかかります。

関連記事:採用コンセプトとは?事例や作り方を解説!

②ペルソナ作成:20万円〜50万円(半月から1ヶ月)

- 誰に:セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニング

- 何を:機能的価値(実態の価値)・情緒的価値(概念の価値)

ペルソナ作成にかかる費用は20万円〜50万円で、期間によって変動します。

全体分析が終わった後、次に行うのは採用ターゲットの明確化です。どんな人材が自社に合うのかを見極め、誰に、何を、どのように伝えるべきかを半月から1ヶ月ほどかけて設計します。そのためには、自社の強みや企業理念を整理し、それに共感する人材を具体的にイメージする必要があります。

このペルソナ作成が適切であれば、応募者の質が向上し、ミスマッチを防ぐことにつながるため、時間をかけて慎重に行うことが求められます。

関連記事:採用ペルソナとは?採用ターゲットとの違いや作り方を解説

③コンテンツ設計:30万円(半月)

コンテンツ設計にかかる費用は30万円で、戦略策定に約半月かかります。

自社の課題や理想像、求める人材像を明確にした後、それをどのように発信するかを決めるのがコンテンツ設計のステップです。具体的には、採用サイト・採用動画・採用ピッチ資料など、どの採用プラットフォームを活用するかを検討します。

すでに採用コンテンツがある場合は、リニューアルの必要性も判断します。この設計段階では、あくまで戦略を決めることが目的であり、実際のコンテンツ制作費やリニューアル費用は含まれていません。詳しい費用については、別途参考記事を確認してください。

関連記事:採用サイト制作の費用相場、見積もり事例、料金を抑えるコツを解説

関連記事:採用サイトのリニューアル相場・費用や料金を抑えるコツを解説

関連記事:採用広報動画はどう作る?事例や作り方、費用を解説!

関連記事:新卒採用サイト事例100選!就活生の私が惹かれたサイトのみを厳選

④チャネル設計:20〜50万円(半月から1ヶ月)

チャネル設計の費用は20〜50万円で、戦略策定に半月から1ヶ月かかります。

採用サイトや動画を作成しても、それをターゲット層に確実に届けなければ意味がありません。そこで重要になるのがチャネル設計です。これは、どのような経路で候補者に採用情報を届けるかを決めるプロセスです。

具体的には、Web広告の出稿、プレスリリースの配信、スカウトメールの活用など、効果的な手法を選定し、戦略を組み立てます。

※ここまで読んで、採用ブランディングをプロに相談したい、もしくは採用ブランディングを依頼したい方は採用広報支援のhypexにご相談ください。予算や目的などをオンラインでヒアリングし、最適な提案をさせていただきます。相談料は一切かかりません。

採用ブランディングの見積もり事例

合計金額:¥7,530,000円(税別)

| コンセプトメイク(3〜5ヶ月) | 490,000円 |

| 他社分析の人件費 | 99,000円 |

| 採用広報の基本業務 | 19万円〜35万円 |

| 採用サイト制作 | 100万円〜300万円 |

| 採用ピッチ資料(50P) | 60万円 |

| 採用記事制作(3本) | 36万円 |

| 広告運用手数料 | 出稿費の20% |

| 採用サイトのリダイレクト費用 | 10万円〜 |

| 採用サイトの運用・保守費用 | 1万円〜/月 |

| 採用代行(RPO)費用 | 35万円/月 |

上の見積もりは当サイトhypexが実際に行った採用ブランディングの見積書の事例です。総費用は約750万円で、期間は1年程度を見込んでいます。

内訳を見ると、採用ブランディング単体の費用は約100万円前後ですが、それに加えて採用コンテンツの制作費や運用費が大きな割合を占めています。

採用ブランディングは単体で完結するものではなく、採用サイトやピッチ資料、採用記事、広告運用といった要素と組み合わせることで、より効果的に機能します。そのため、実際の費用はこれらの追加コストによって大きく変動します。

特に採用サイトの制作や広告運用は、求める規模やターゲットに応じて費用が大きく異なるため、企業の採用戦略に合わせた柔軟な設計が必要です。

採用ブランディングのやり方が分からない、もしくは採用ブランディングを代行してほしい欲しい方は当サイトhypexにご相談ください。予算や目的などをオンラインでヒアリングし、最適な提案をさせていただきます。相談料は一切かかりません。 まずは相談だけでも構いません。

【コラム】採用ブランディングは自社でやるか?コンサル会社に依頼するか?

ここまで読んで、自社だけで採用ブランディングに取り組むのは厳しいと思われた方もいるでしょう。

結論から言うと、採用ブランディングは、企業が主体となって進めるべきです。ただし、専門知識が不足している場合はコンサル会社の支援を活用するのが得策です。

採用ブランディングは企業の理念や文化を反映し、長期的に社内に根付かせる必要があるため、外部に丸投げすることはできません。一方で、ノウハウやリソースが不足している企業にとっては、戦略設計や施策の実行をプロの知見を借りながら進めることで、成功確率を高めることが可能です。

コンサル会社を活用すべきケース

以下のような課題を抱えている企業は、コンサル会社の支援を受けると効果的です。

- 自社の強みや採用ターゲットが明確でない

- 採用サイトやSNS、動画などの活用ノウハウが不足している

- 社内に採用ブランディングを推進できる人材がいない

- 短期間で成果を出したい

コンサル会社を選ぶ際の注意点

依頼する場合は、単に「採用実績が豊富」な会社ではなく、企業理念や事業の特性を理解し、ブランド構築を支援できるコンサル会社を選ぶことが重要です。

また、採用ブランディングは一朝一夕で結果が出るものではありません。単発の施策で終わらせず、長期的に並走しながらサポートしてくれる「伴走型のコンサル会社」を選ぶと、持続的な成果につながります。株式会社hypexでは、企業の採用戦略をサポートしています。 採用ブランディングに関するご相談は無料で承っていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

関連記事:おすすめの採用ブランディング会社5選〜選ぶ際のポイントや費用相場も解説

関連記事:ブランディング会社の完全ガイド|サービス内容・選び方・料金・おすすめ会社を徹底解説

採用ブランディングのやり方が分からない、もしくは採用ブランディングを代行してほしい欲しい方は当サイトhypexにご相談ください。予算や目的などをオンラインでヒアリングし、最適な提案をさせていただきます。相談料は一切かかりません。 まずは相談だけでも構いません。

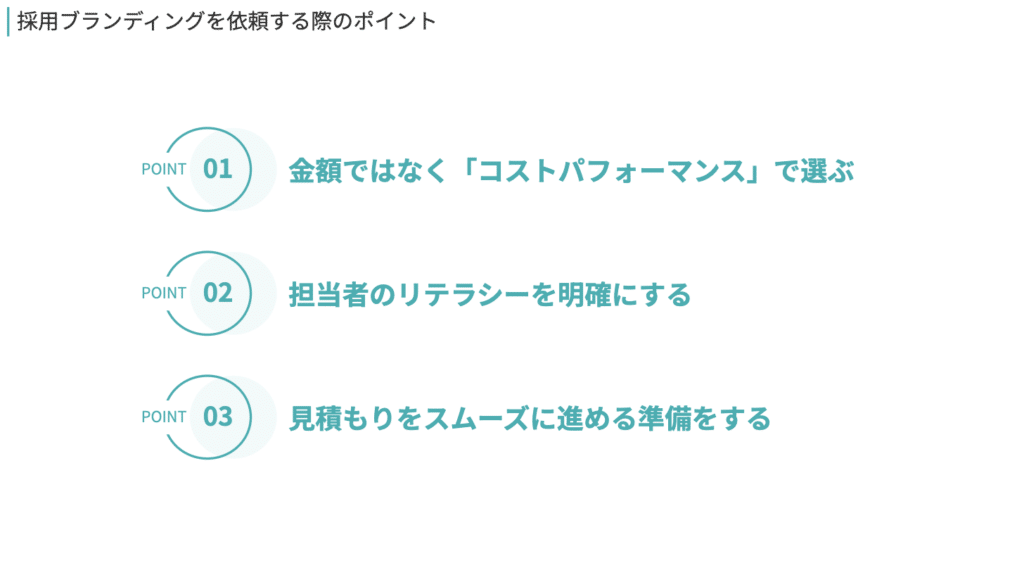

採用ブランディングを依頼する際のポイント

採用ブランディングを成功させるには、適切なパートナー選びが欠かせません。依頼時に押さえておくべき3つのポイントを紹介します。

①金額ではなく「コストパフォーマンス」で選ぶ

採用ブランディングは短期間で完結するものではなく、長期的な採用活動に影響を与える重要な施策です。そのため、見積金額が安いからといって安易に決めるのではなく、戦略の質やサポート体制を考慮したコストパフォーマンスで判断することが大切です。依頼先がブランディング後の採用活動まで支援できるかどうかもチェックしましょう。

②担当者のリテラシーを明確にする

採用ブランディングを依頼する際は、担当者の知識レベルや得意分野を共有すると、スムーズな進行につながります。

- 採用経験が浅い場合 → 専門用語をなるべく使わず、基本的な部分から説明してほしい

- ITリテラシーが低い場合 → Web施策については、より丁寧な説明が必要

依頼前に社内のリテラシーレベルを整理し、伝えておくことで、無駄な手戻りを防げます。

③見積もりをスムーズに進める準備をする

見積もりを的確に出してもらうには、事前準備が重要です。以下の項目が揃っていると、打ち合わせなしでも正確な見積もりを受け取れる可能性が高くなり、費用も最適化できます。

- RFP(提案依頼書) が用意されている

- リニューアルの目的や経緯 が明確

- サイトマップ(Webサイト構成)が決まっている

- 会社の独自性 や強みが整理されている

- 参考サイト(2〜3つ)とその評価ポイントがわかる

- サーバー/ドメインの運用方針 が決まっている

要件が明確でない場合、追加費用を見越して高めに見積もられるケースもあります。可能な範囲で準備し、不足部分はコンサル会社と相談しながら進めましょう。ただし、全部は用意しなくても構いません。自社で可能な部分だけ用意しましょう。

採用ブランディングのサポートが必要な場合は、hypexにご相談ください。貴社の状況や課題をヒアリングし、最適な戦略を提案いたします。相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

採用ブランディングでよくある質問(FAQ)

Q1. 採用ブランディングとは何ですか?

A1. 採用ブランディングとは、自社が「どんな会社で、どんな人と働きたいのか」を明確にし、求職者に魅力的に伝える活動全般を指します。応募者とのマッチング精度を高め、長期的な採用力向上を目指す施策です。

Q2. 採用ブランディングを行うメリットは何ですか?

A2. 他社との差別化がしやすくなり、自社にフィットする人材からの応募が増えます。また、採用単価の削減や内定辞退率・離職率の低下にもつながるため、中長期的な人材戦略として有効です。

Q3. 採用ブランディングはどのタイミングで始めるべきですか?

A3. 採用に苦戦している、応募者の質が合わない、辞退・離職が多いと感じた時は始めどきです。採用活動を通じて伝えるべき「らしさ」が明確でない企業も、早期に取り組むことで効果が出やすくなります。

Q4. 採用ブランディングの具体的な施策には何がありますか?

A4. 採用サイトやSNSの活用、採用ピッチ資料の作成、社員インタビューや動画コンテンツの配信、ミッション・ビジョンの再定義、インナーブランディングなどがあります。社内外の一貫性が重要です。

Q5. 採用ブランディングと採用広報の違いは何ですか?

A5. 採用広報は情報の「発信」が中心で、採用ブランディングは「自社の価値・魅力の定義と浸透」に重点があります。採用ブランディングは戦略設計であり、採用広報はその実行手段のひとつと位置づけられます。

採用ブランディングのポイントまとめ、おすすめの本

最後までご覧いただき、ありがとうございます。採用ブランディングの基礎知識から具体的な方法を解説してきました。ポイントを整理します。採用ブランディングとは応募前にしっかり自社の強みを伝え、企業の理念に共感してもらい、自社のファンを獲得して採用に活かすことです。

◎採用ブランディングの方法

- 自社の理念、強みを整理する

- 求める人材像を明確にする

- キャッチコピーを考える

- ブランディングのクリエイティブを作る

- 社内の意識を統一する

- ブランドのイメージを発信する

この記事に加え、より深く採用ブランディングについて学びたい方は書籍を読むことをお勧めします。1冊だけ選ぶなら、深澤了 著『採用ブランディング完全版』が良いでしょう。採用ブランディングの基礎から、具体的な実践方法、成功事例などが網羅的に学べます。ぜひ読んでみてください。

初めて採用ブランディングに取り組む企業は、コンサルを短期間だけ依頼し、ノウハウを学んであとは自社で行う方法もおすすめです。コンサルと聞くと高額なイメージがありますが、採用ブランディングに特化したコンサルであれば、採用マネージャーを1人雇う料金と変わりません。それなら経験豊富なコンサルに依頼する方が得策とも言えます。自社のリソースでは厳しい、プロから学んでから自社で取り組みたい企業は検討してみてください。

採用広報のhypexでは、採用ブランディング支援をしています。採用ブランディングに興味のある方はお問い合わせください。支援させていただいた企業は月間300名以上の応募を獲得しています。

相談の際は、問い合わせ内容に「理想と現状と課題感」を簡単にご記載いただけると、スムーズにサービス案内が可能です。

成長企業における採用ブランディング・採用マーケティングを専門とし過去2年で50社以上を直接支援。前職では、月間150万利用者数を超える医療・美容のWebサービスの事業責任者、兼経営陣として組織の成長を牽引。成長組織におけるOKRを利用した評価制度の構築や外国人、ジェネレーション、女性、LGBTQ+などのダイバーシティ・マネジメントに尽力。