採用マーケティングとは?応募数を劇的に増やす手法・成功事例まで解説!

2025.06.17

「求人を出しても、応募が集まらない…」

「魅力的な採用サイトを作ったのに、なぜか反応が薄い…」

実は、多くの企業が“マーケティング視点の欠如”によって採用に失敗しています。

そこで注目されているのが、「採用マーケティング」。求人広告だけに頼らず、戦略的に「応募数」と「採用の質」を高める手法です。

本記事では、採用マーケティングの基本から成功のポイント、具体的な戦略までを徹底解説。 応募数が増え、優秀な人材と出会える採用の仕組みを紹介します。

※採用マーケティングについてプロに相談したい、もしくは代行して欲しい方は株式会社hypexにご相談ください。予算やターゲットなどをオンラインでヒアリングし、採用マーケティングのアドバイスをいたします。支援させていただいた企業は月間300名以上の応募を獲得しています。相談料は一切かかりませんので、お気軽にお問い合わせください。

採用マーケティングとは?

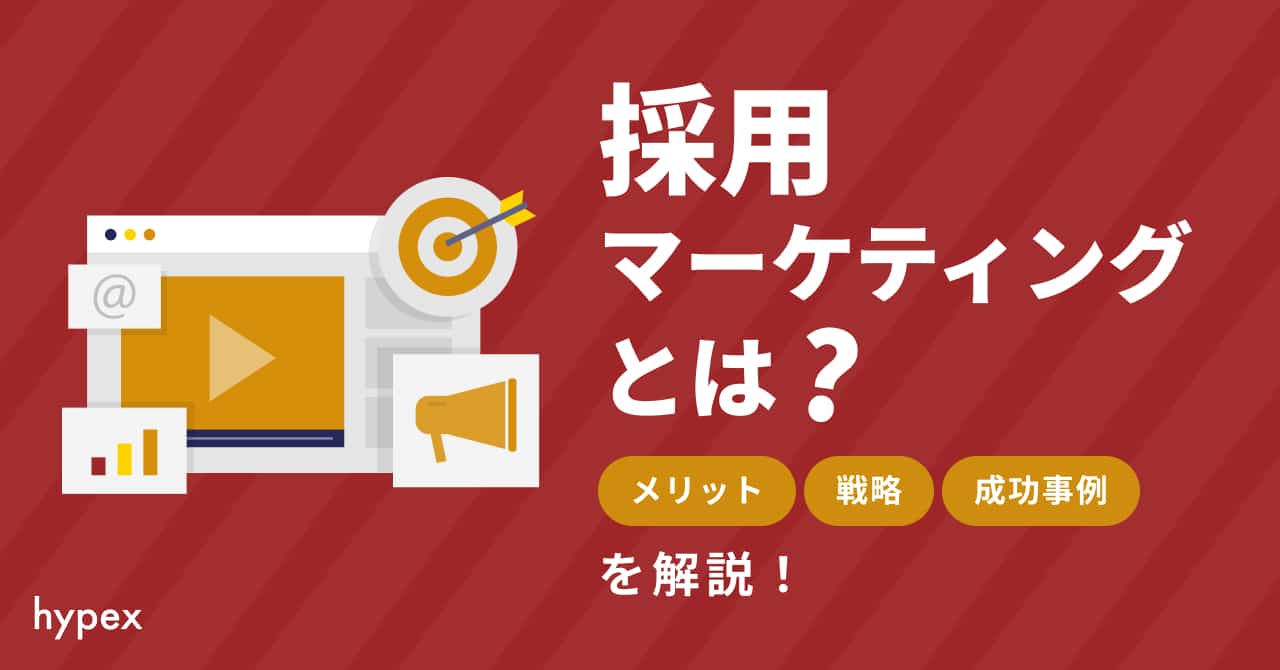

採用マーケティングとは、企業の採用活動にマーケティング(モノやサービスを売れる仕組みにする活動)の手法や考え方を取り入れ、企業の認知度を向上させながら応募数を増やす戦略です。単に求人広告を出すだけでなく、ターゲットに合わせた情報発信を行い、求職者が企業に興味を持ち、最終的に応募へとつながる仕組みを構築することが目的となります。

採用マーケティングのポイントは、「数」にフォーカスすること。具体的には、応募数などの数値を分析し、求職者の行動データをもとに最適な施策を展開することが求められます。そのため、企業は単に「良い人材を採用したい」と考えるだけでなく、求職者の認知・興味・応募といったプロセスを段階的に設計し、それぞれのフェーズで適切なアプローチを行う必要があります。

採用ファネルを活用して考える

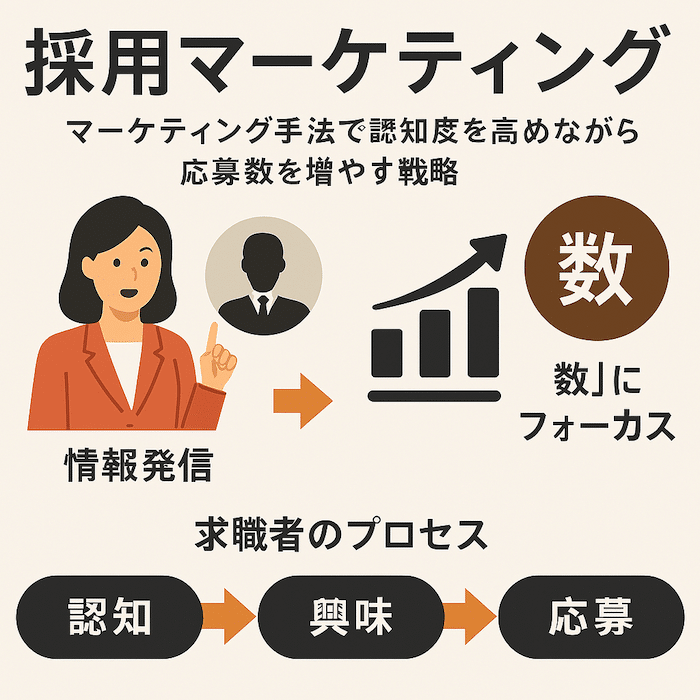

採用マーケティングのプロセスを整理したものが「採用ファネル」です。求職者が企業を認知し、関心を持ち、応募に至るまでの流れを可視化したもの。例えば、まだ企業の存在を知らない人に対して、いきなり求人情報を提示しても応募にはつながりません。まずは、ターゲットに認知してもらう施策が必要です。そして、徐々に興味・関心を引き出し、最終的に応募というアクションへと導くことが重要になります。

つまり、採用マーケティングでは、ターゲットが「企業を知らない層」なのか、それとも「すでに知っているが応募に踏み切れていない層」なのかによって、最適な施策が異なるのです。それぞれの層に合わせたアプローチを戦略的に設計することで、より効果的な採用活動を実現できま

上の図はダイレクトリクルーティングを活用した採用マーケティングの計画表です。いつまでに何人を採用するか決め、そのために応募数がいくらで、スカウトメールをいくつ送るか(リストアップ数)などの細かい数字を決めて実行しています。もちろん、その前に何の手法を使うのか、どんなターゲットを狙うかなども採用マーケティングです。

応募数 vs. 応募の質

「応募数が増えても、質の高い人材が来なければ意味がないのでは?」と考える人事担当者も多いでしょう。確かに、理想は「量」だけでなく「質」も伴った採用活動です。しかし、現実的には求職者の応募の質を完全にコントロールすることは難しく、まずは応募数を確保することが重要となります。応募数が増えれば、選考を通じて適切な人材を見極める機会も増えるため、結果的により良い人材の確保につながります。

このように、採用広報と採用マーケティングは目的やアプローチが異なるものの、どちらも採用活動において欠かせない要素です。企業の採用戦略に応じて、適切に使い分けることが成功の鍵となります。

関連記事:採用広報とは?メリット、成功事例、9つの施策を解説!

採用ブランディングとの違い

| 採用ブランディング | 採用マーケティング | |

|---|---|---|

| 目的 | 企業のブランド力を高め、ファンを増やす | 応募数を増やし、採用の成果を出す |

| アプローチ | 長期的な認知形成・信頼構築 | 数値分析・広告・SNS活用など |

| 施策 | 企業文化の発信、社員インタビュー 採用イベントなど | 求職者向けの広告運用 ターゲット別の求人戦略など |

採用ブランディングとは、「企業の理念や価値観に共感してもらい、求職者の間で自社のファンを増やすこと」を指します。簡単に言えば、「企業への憧れや共感を醸成し、ファンになった状態で応募してもらう」という考え方です。

たとえば、AppleやGoogleのような企業は、多くの人が「ここで働きたい」と思うブランド力を持っています。製品やサービスの魅力を知ることで、その企業のビジョンや働き方にも興味を持ち、応募につながるのです。採用ブランディングの本質は、具体的な採用施策ではなく、企業のブランド価値を高めるための基盤づくりにあります。

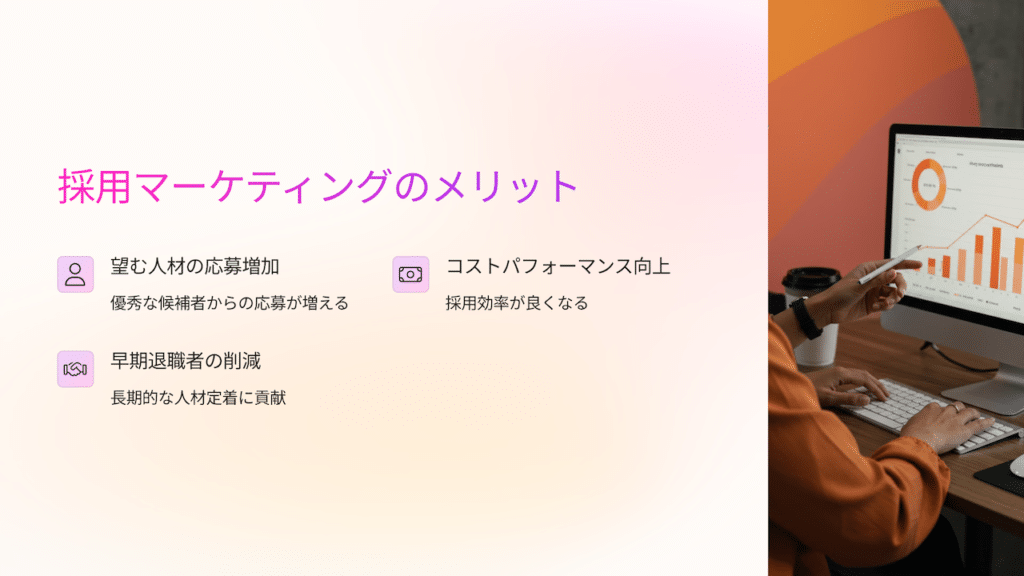

採用マーケティングのメリット・効果

- 望む人材の応募数が増える

- 採用コストパフォーマンスが良くなる

- 早期退職者の削減につながる

ここまで読んで採用マーケティングに取り組むべきか悩んでいる方に向けて、メリットを解説します。採用マーケティングの効果が理解できていれば、実際に取り組むときも方向性を見失うことはありません。

望む人材の応募数が増える

「望む人材の応募数が増える」というのは、採用マーケティングの中でも特に大きなメリットのひとつです。これは単に「応募数が増える」というだけではなく、「自社が本当に採用したい人物像に近い応募者」が増えるという意味合いを持っています。

1. ターゲットに合わせた情報発信

採用マーケティングでは、ペルソナ(理想の応募者像)を明確にし、その人物像に刺さる情報をWebサイトやSNS、採用動画などで発信します。その結果、「自分に合っているかも」と感じた求職者が応募してくれるため、質の高い応募につながります。

2. 自社の魅力が伝わる設計

例えば、働く人のリアルな声や、職場環境・キャリアパスの情報などをしっかりと伝えることで、「共感」や「憧れ」を生み出し、自社との相性が良い人材を引きつけることができます。

3.ミスマッチの軽減

あらかじめ企業の価値観や働き方を伝えることで、企業と価値観が合わない人の応募を防ぎます。その結果、「合う人」が多く応募しやすくなります。

関連記事:採用ミスマッチを防ぐ原因と対策!面接・適性検査の見直しポイントまとめ

採用コストパフォーマンスが良くなる

採用マーケティングでは、目標とする応募数を達成するためにCPA(広告のコストパフォーマンス)を意識することが不可欠です。単に応募を集めるだけではなく、予算内で最大の成果を出すことが求められます。

そのため、採用単価や人件費を適切に管理しながら、PDCA(計画・実行・分析・改善)サイクルを回すことが重要です。試行錯誤を繰り返しながら施策を最適化することで、無計画に採用活動を行うよりも、結果的にコストパフォーマンスの高い採用が実現できます。

関連記事:採用コスト(採用単価)とは?削減する方法や成功事例を解説

早期退職者の減少につながる

採用マーケティングは応募数を増やすことを主な目的としていますが、結果的に早期退職者の減少にも寄与します。その理由は、適切なターゲットに向けて採用施策を展開することで、自社にマッチした人材が集まりやすくなるからです。

どのようなターゲットに向けて採用コンテンツを発信するのか、どんな内容の募集にするのかを綿密に設計することで、入社後のミスマッチを減らすことができます。これにより、応募者と企業の双方が納得した状態で採用が進み、結果として早期離職のリスクを低減できるのです。

関連記事:採用ミスマッチを防ぐ原因と対策!面接・適性検査の見直しポイントまとめ

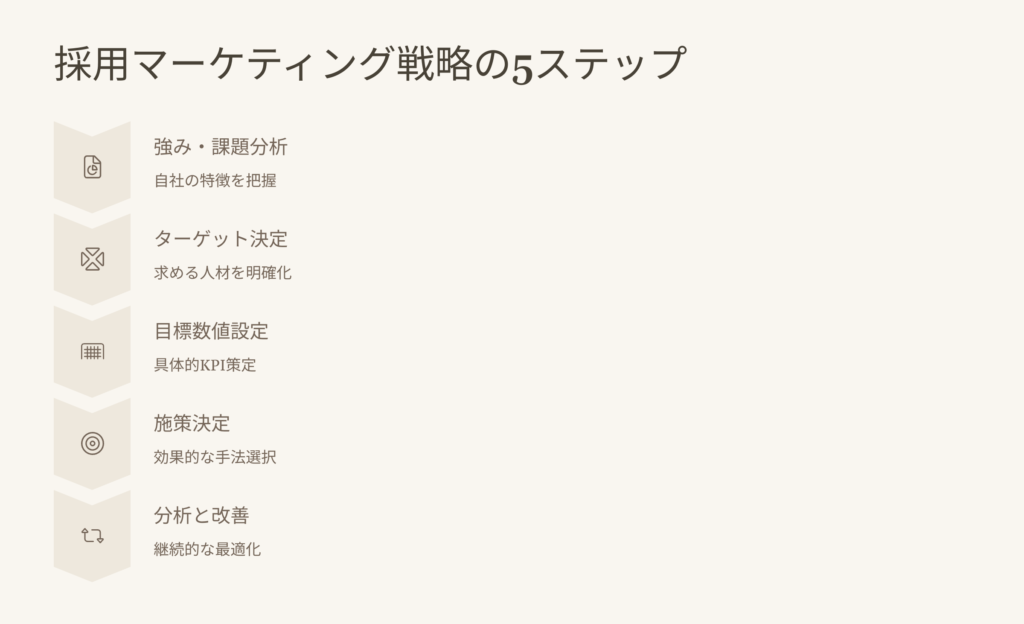

採用マーケティングの方法・戦略の5ステップ

次に、実際に採用マーケティングを始める場合、どのような戦略を打てばいいか解説します。いきなり応募数を増やしたいと言っても、そう簡単にはいきません。採用マーケティングは以下の戦略ステップで進めていきましょう。

- 自社の強みや課題を分析する

- ターゲットを決める

- 目標数値を決める

- 施策を決める

- 分析と改善を繰り返す

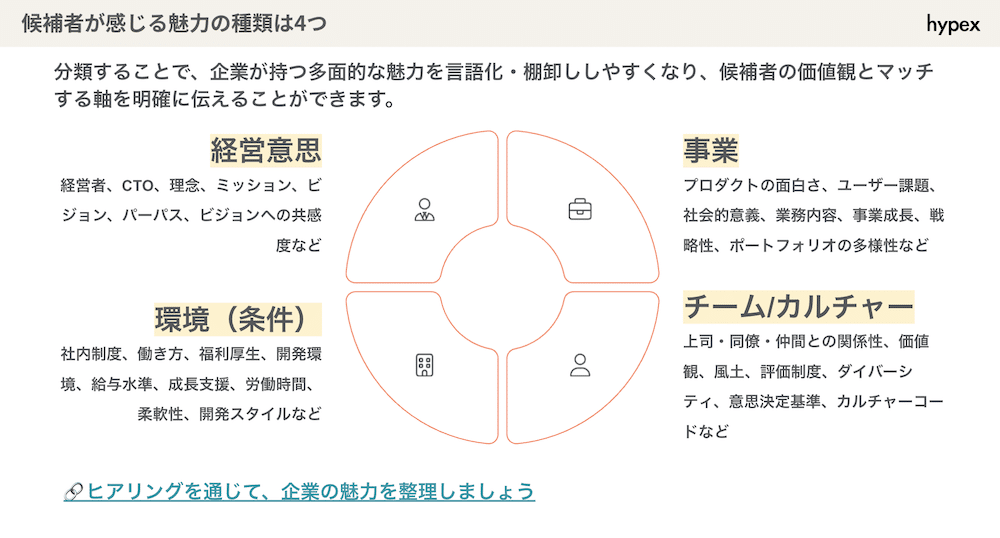

1.自社の強みや課題を分析する

採用マーケティングを成功させるためには、まず自社の魅力を明確にすることが重要です。どのような強みを持っているのか、どの要素が応募者に響くのかを整理し、それを軸にメッセージや採用スローガン、キャッチコピーを設計しましょう。時間をかけてでも、自社の価値を原点から見直すことが、効果的な採用戦略の基盤となります。

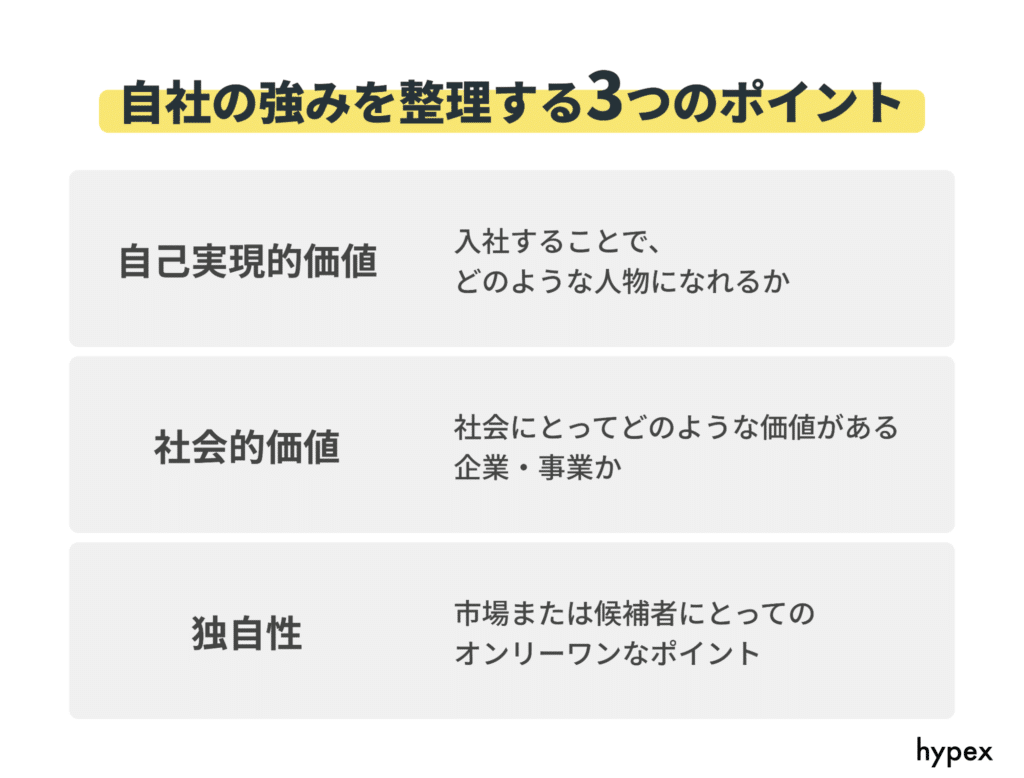

自社の強みを整理する3つの視点

- 自己実現価値

- 入社することでどんな成長ができるのか?

- どのようなスキルや経験を身につけられるのか?

- どんな業務を任せてもらえるのか?

- 社会的価値

- 自社の事業は社会にどのような影響を与えているのか?

- どんな貢献ができる企業なのか?

- 独自性

- 競合他社と比較したときの強みは何か?

- 業界や求職者にとって、唯一無二の魅力は何か?

これらのポイントを整理することで、企業の採用における強みを明確にできます。

応募数を増やすための採用課題(母集団形成)

自社の強みを把握したら、次に現在の採用課題を具体的に洗い出しましょう。以下のような課題が当てはまる場合、改善策を検討する必要があります。

- 応募数が少ない

- 求人ページの閲覧数は多いが、応募につながらない

- 潜在層(まだ転職を考えていない層)への認知が足りない

- 採用媒体やエージェントを活用しても、思うように人が集まらない

- 競合企業と比較され、条件面で選ばれにくい

- 1人あたりの採用コスト(応募単価)が高騰している

関連記事:採用市場の覇者に!母集団形成の採用マーケティング戦略

関連記事:採用課題とは?一覧や解決方法を紹介

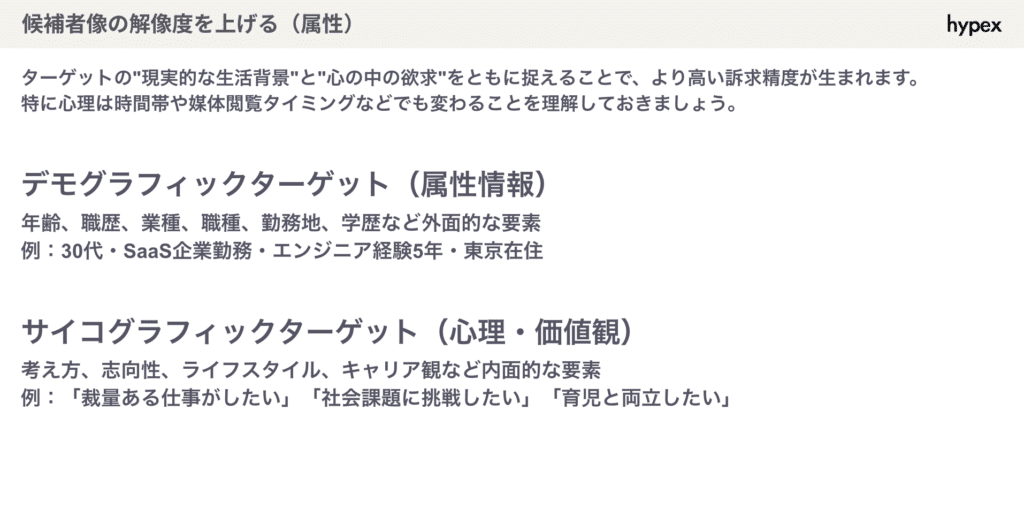

2.ターゲットを決める

- 職種ごとに分ける

- 候補者の会社選びの軸ごとに分ける

採用マーケティングにおいて、最も重要なステップの一つがターゲット(ペルソナ)の設定です。どのような人材を採用したいのかを明確に言語化しなければ、採用の方向性が定まらず、効果的な施策を打ち出すことができません。

特に、職種ごとに求めるスキルや経験、適性は異なります。例えば、エンジニアと営業職では必要とされる能力やキャリアパス、性格の傾向が大きく違います。そのため、職種ごとにペルソナを作成し、それぞれに最適な採用戦略を立てることが重要です。

| ペルソナ設定の項目 | 内容 |

|---|---|

| ターゲット | 能力、経験が豊富な即戦力のエンジニア |

| 職種 | インフラエンジニアの経験者 |

| 年齢 | 30〜40代 |

| これまでの仕事 | オウンドメディア運営に関わってきた |

| 今後の仕事のスタンス | 後輩の育成も担当してもらう |

具体的には、職種や年齢、これまでの経験、今後のキャリア志向などを設定することが重要です。さらに、必要なスキルや適性、企業文化との相性を考慮し、どのような性格や価値観を持つ人がフィットするかまで細かく定義しましょう。

ターゲットを詳細に設定すると応募者の幅を狭めてしまうと懸念されがちですが、むしろ適切な人材に響く採用活動ができるようになり、結果として定着率の向上につながります。当社hypexでは、ターゲットの整理にあたり、チームで意見を出し合いながら詳細なペルソナを構築しています。

色んなパターンを出したほうが最適なものが見つかりやすく、チーム内での認識のズレもなくなります。

関連記事:採用ペルソナとは?採用ターゲットとの違いや作り方を解説

関連記事:カルチャーフィットとは?見極める方法や採用の準備を紹介

3.目標数値を決める

- 感覚ではなく、目標数値を決める

- できるだけ細分化する

採用マーケティングの3つ目のステップが、具体的な数値目標の設定です。数値がなければ成果の判断ができず、改善の方向性も定まりません。目指すべきゴールを明確にすることで、施策の効果測定と改善の精度が高まります。

ただし、施策を実施してもすぐに成果が出るとは限りません。そのため、PDCAサイクル(計画・実行・分析・改善)を繰り返しながら、長期的に取り組むことが重要です。

効果的な進行管理のために、1年間のロードマップを作成し、3ヶ月ごと、半年ごとなどのタイミングで進捗を振り返り、必要に応じて目標や戦略を見直すことをおすすめします。定期的な分析と調整を行うことで、より精度の高い採用マーケティングを実現できます。

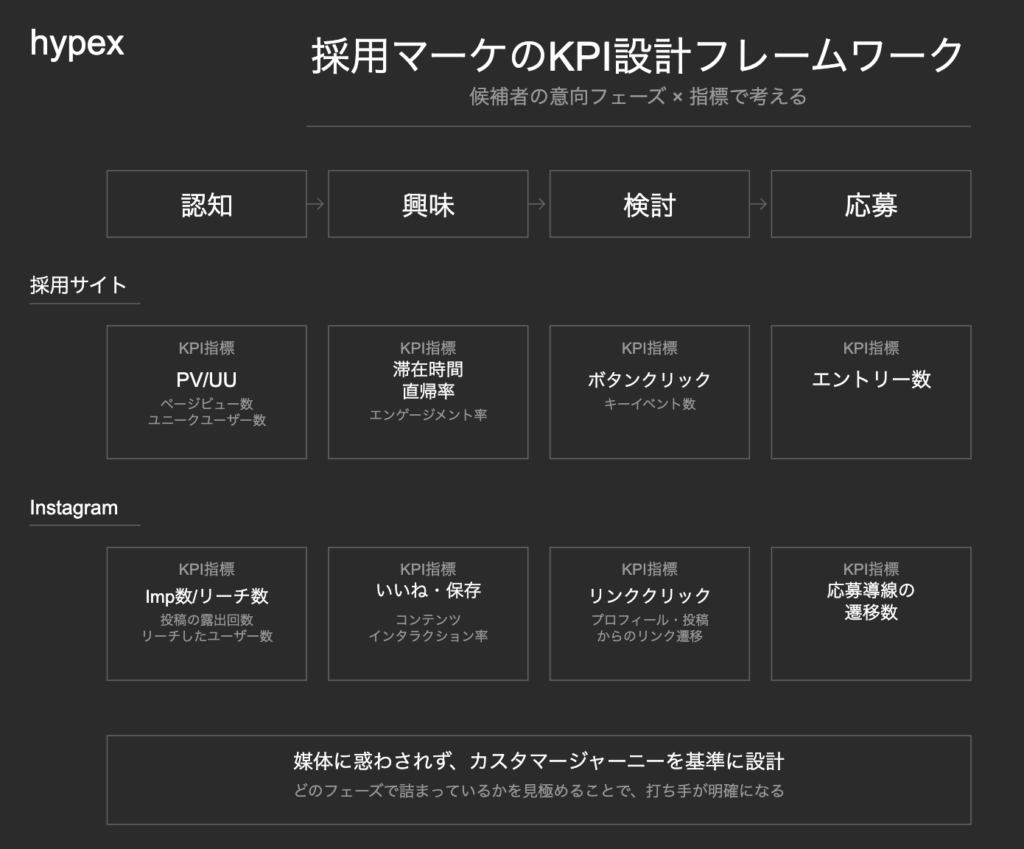

採用マーケティングのKPI

採用マーケのKPI設計は「候補者の意向フェーズ×指標」で考えるのが基本です。

採用サイトの例

- 認知:PV/UU

- 興味:滞在時間、直帰率(エンゲージメント率)

- 検討:ボタンクリック(キーイベント数)

- 応募:エントリー数

Instagramの例

- 認知:Imp数/リーチ数

- 興味:いいね、保存(コンテンツインタラクション率)

- 検討:リンククリック

- 応募:応募導線の遷移数

その媒体のワードに惑わされずに、自分たちのカスタマージャーニーを基準とし、どのフェーズで詰まってるかを見れば、打ち手が明確になります。

4.採用マーケティングの施策を決める

| 種類 | おすすめの企業 | メリット | デメリット |

| 採用サイト | 望む人材との マッチ度を上げたい | 情報をしっかり届けられ望む人材が集まりやすい | 知名度がないと集客が 難しい |

| オウンドメディア | 潜在層にも アプローチしたい | 自社の魅力を伝えられ ミスマッチが減る | コンテンツを作り続けるリソースが必要 |

| SNS採用 | 認知度を上げたい | 拡散性があり若年層と 親和性が良い | SNSのノウハウが必要 |

| 採用動画 | 入社後のミスマッチを 減らしたい | 自分ごと化しやすい | うまく活用しないと 見てもらえない |

| リファラル採用 | 望む人材との マッチ度を上げたい | 信頼性が高い | 社内の協力が必要 情報が可視化しにくい |

| 採用LP | とにかく早く安く 採用ページを作りたい | 採用サイトに比べて 早く安く作れる | 集客には広告が必要 |

| 採用ピッチ資料 | 業務や社風などが候補者に伝わっていない | 情報量が多く理解度が高い | ストリー性を持たせる必要がある |

| ダイレクト リクルーティング | 企業の認知度が低い 求める人材の応募が少ない 少人数の採用で十分 | 自社に合った人材を選べる 潜在層にアプローチできる | 手間と時間がかかる |

| 採用イベント | できるだけ多くの候補者との接点を作りたい | 自由に会社の説明ができる 理念や想いなどを伝えやすい | 出展コストがかかる 競合と比較される |

ターゲットと目標数値を明確にしたら、次に具体的な採用施策を決定します。このプロセスは採用マーケティングの中でも最も難しい部分です。なぜなら、どの施策が最適かを判断するには、第三者の視点やマーケティングの知識・経験が不可欠だからです。

「この施策が良さそう」と思っても、予算が不足していたり、目標期日までに十分な成果を出すのが難しい場合があります。そのため、現実的な制約を考慮しながら、最も効果的な施策を選ぶことが重要です。

例えば、エンジニアを採用したい場合、自社の魅力を深く理解してもらうためにオウンドメディアを活用する方法も考えられます。しかし、コンテンツの効果が出るまでには時間がかかります。そのため、まずは短期間で効果が見込める採用ピッチ資料を作成し、広告で配信してターゲットに見てもらうという手法の方が現実的な場合もあります。

社員の個性や文化が魅力になっている場合、採用動画を作成し、社員の人柄や働く雰囲気をアピールしたほうが効果的かもしれません。

採用マーケティングでは、ストーリー性が応募を加速します。採用サイトや採用動画などで企業の挑戦や成功事例を語ることで、応募者の心に響くメッセージを届けます。企業の背中を見せると人は動いてくれます。

このように、施策選定には多角的な視点が必要です。自社の強みや課題を見極め、最適な手法を選びながら、柔軟に戦略を組み立てていきましょう。

どの施策が自社に最適かは複合的な視点からよく考える必要があります。自社で決めるのは難しい方はぜひ、株式会社hypexにご相談ください。予算やターゲットなどをヒアリングし、採用マーケティングのアドバイスをいたします。

関連記事:最新トレンドの「採用手法」!母集団形成から定着率UPまで成功の秘訣

分析と改善を繰り返す

- 分析したら必ず改善する

- 流入経路別に評価する

- 短期で考えすぎず1年のPJ期間にする

採用マーケティングの施策を始めたら必ず分析と改善を繰り返しましょう。そのためにも、ゴールの応募数にたどり着くまでのマイルストーン(途中の目標数値)も見える化することがポイントです。

たとえば、求人媒体やSNSを活用してスカウトDMを送る施策を実施する場合、リストアップ数・スカウト送信数・返信数・返信率などの具体的な指標を細かく設定することで、どの部分を改善すべきかが明確になります。さらに、目標期日だけでなく、週単位・月単位で数値を細分化することで、進捗を把握しやすくなります。

しかし、多くの企業が陥りやすいのは、分析を後回しにして施策の実行に追われること。「とにかく新しい施策を打つこと」に意識が向きすぎると、現在進行中の施策の効果検証がおろそかになり、最適な改善策を見逃してしまいます。

実際には、新しい施策を次々と試すよりも、既存の施策の改善を徹底したほうが成果につながりやすいケースが多くあります。データを活用しながら、どの施策が効果を発揮しているのかを見極め、細かな調整を行うことで、より効率的な採用マーケティングを実現できるでしょう。

関連記事:採用戦略とは?戦略の立て方、成功事例、フレームワークを紹介

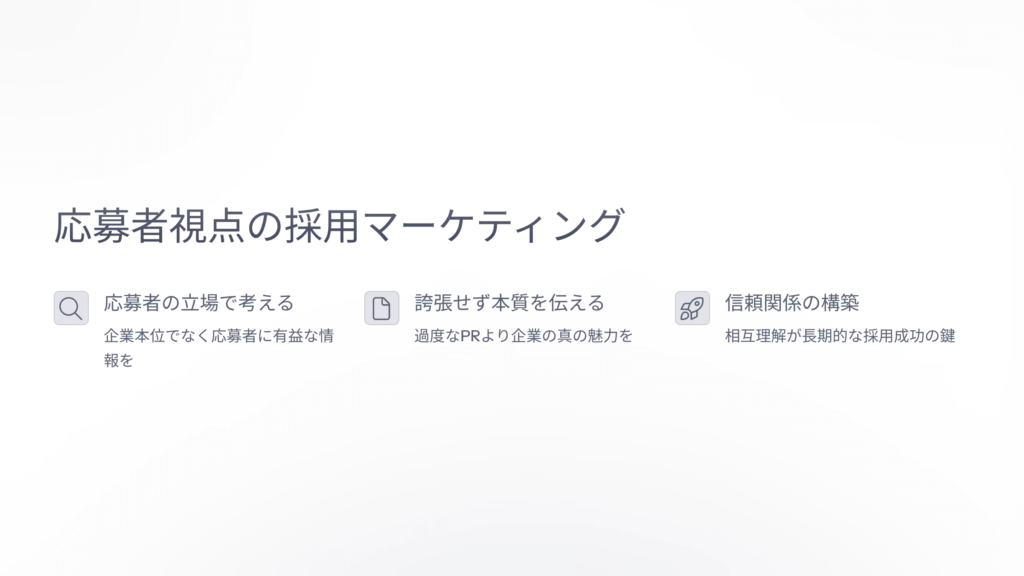

採用マーケティングを成功させるポイント

- 応募者の立場から戦略を考える

- 専任のマーケターを配置する

応募者の立場から戦略を考える

採用マーケティングで陥りがちなのは、応募数を増やすことに固執し、過度なPRや誇大広告に走ってしまうことです。これは、多くのマーケターが直面する落とし穴の一つです。しかし、本質的に重要なのは、応募者の視点に立ち、企業本位の情報発信をしないことです。

どのような情報が応募者にとって有益か、どうすれば企業選びがしやすくなるのかを、常に真摯に考える姿勢が求められます。誇張したアピールではなく、企業の本当の魅力を伝えることが、結果として適切な人材の応募につながります。

一見、理想論に聞こえるかもしれませんが、これこそが長期的に見て成功する採用マーケティングの本質です。採用活動は、企業と応募者の相互理解を深めるプロセスであり、その信頼関係を築くことこそが、他社には真似できない強みとなるのです。

専任のマーケターを配置する

採用マーケティングに失敗しやすい企業の共通点の一つが、採用担当者(マーケター)が他の業務と兼任していることです。

採用マーケティングは、一度施策を打てばすぐに結果が出るものではなく、地道に継続しながら改善を重ねていく活動です。そのため、他の業務と並行しながら行うのは難しく、十分なリソースを割けなければ成果につながりません。

特に、日々の業務が忙しい中では、採用マーケティングの優先順位が下がり、結局は中途半端な取り組みになりがちです。成功のためには、専任の担当者を配置し、戦略的かつ継続的に施策を実施することが不可欠です。

採用マーケティングの成功事例

採用マーケティングのイメージを膨らませるため、採用マーケティングの成功事例を紹介します。採用マーケティングには採用動画や採用ピッチ資料など様々な手法があります。

SEO(パーソルキャリア株式会社)

画像引用:パーソルキャリア株式会社

人材紹介サービスを手がけるパーソルキャリア株式会社は、SEO(検索エンジン最適化)を活用し、採用マーケティングに成功した企業の一例です。

同社の企業サイト「採用情報」ページは、「社員インタビュー」という検索キーワードで上位表示されており、2022年8月時点ではヤフー株式会社に次ぐ2位にランクインしています。これにより、検索エンジン経由の流入が増え、結果として応募者数の増加につながっています。

特に、パーソルキャリアの採用ページでは、24名の社員インタビューを掲載し、訪問者が関心のある情報にすぐアクセスできるように設計。#エンジニア #クリエイター/ディレクター #ビジネス開発 #中途入社 #新卒入社 などのカテゴリ分けを行い、求職者がスムーズに必要な情報を見つけられるよう工夫されています。

この事例は、採用サイトやオウンドメディアを活用したSEO戦略の成功例として非常に参考になります。検索エンジンからの流入を増やし、応募につなげる施策を考えている企業は、ぜひ取り入れてみるべき手法の一つです。

関連記事:オウンドメディアリクルーティングとは?メリットや成功事例を紹介!

SNS運用(サイバーエージェント)

画像引用:サイバーエージェント新卒採用人事

「アメーバブログ」や「ABEMA」などを手掛ける株式会社サイバーエージェントは、新卒採用においてSNSのX(Twitter)を積極的に活用しています。

この取り組みでは、採用情報の発信にとどまらず、自社メディアや他媒体に掲載された記事などもシェアし、企業の事業理解を深めてもらう広報的な役割も果たしています。

さらに、単なる採用アカウントではなく、「エンジニア採用」など特定の職種や部署ごとにアカウントを分け、よりターゲットを絞った情報発信を行うことで、求職者の興味・関心を引きやすい仕組みを構築。これにより、ターゲット層が必要な情報を受け取りやすくなり、応募へのハードルを下げる効果を生んでいます。

このように、職種やターゲットごとに最適な情報発信を行うSNS採用戦略は、特に認知度向上や母集団形成において有効です。SNSを活用した採用マーケティングを検討している企業にとって、参考にすべき事例の一つと言えるでしょう。

関連記事:SNS採用とは?活用方法、メリット、成功事例、注意点を解説

関連記事:X(Twitter)採用とは?向いている企業やメリット、事例を解説!

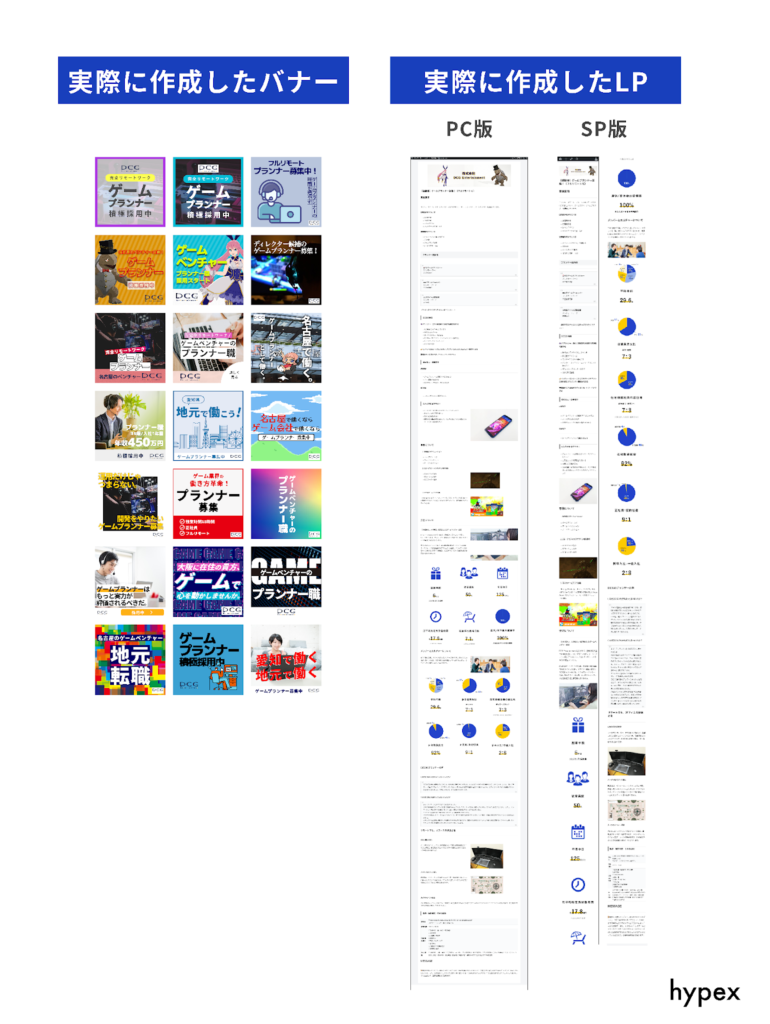

SNS広告(株式会社DCG Entertainment)

CG・グラフィックデザイン制作やゲーム開発事業を展開する「株式会社DCG Entertainment」では、SNS広告を活用した採用マーケティングに成功しました。事例は、当サイトhypex が支援したものです。

DCG Entertainmentは、求人を目的としたコンテンツをSNS広告として配信することで、企業の認知度向上と質の高い人材の応募増加を実現しました。候補者が記事を読み、面接に訪れることで志望度が高まり、採用成功につながった事例の一つです。

さらに、SNSのタイムライン上で偶然DCG Entertainmentの広告を目にした求職者が興味を持ち、そのまま応募に至るケースも発生。これは、SNS広告が潜在層に対しても有効に機能したことを示しています。

このように、ターゲットに適したコンテンツを配信し、興味を引く施策を組み合わせることで、採用マーケティングの効果を最大化できます。特に、SNS広告は企業認知を広げつつ、適切な人材とマッチングできる手法の一つとして有効です。

関連記事:SNS採用広告とは?効果や向いている企業、費用まで徹底解説!

採用オウンドメディア(マクドナルド)

画像引用:日本マクドナルド採用オウンドメディア

マクドナルドは、採用オウンドメディアのパイオニア的存在として知られています。同社は2016年に採用オウンドメディアを立ち上げ、長期的な取り組みの結果、2020年以降に大きな成果を上げました。

マクドナルドの採用オウンドメディアが重視したのは、応募者が「働くイメージを持ちやすいこと」と「安心して応募できること」の2点。この方針に基づき、記事コンテンツを作成しました。

具体的には、複数の職種を詳細に紹介するとともに、実際に働いているクルーの体験談や先輩社員の声を掲載。さらに、仕事内容や職場環境、チームの雰囲気など、応募者が知りたい情報を徹底的に公開し、リアルな職場のイメージを伝える工夫を施しました。

その結果、求職者が企業文化や仕事内容をより深く理解した上で応募するようになり、ミスマッチの軽減にもつながったと言われています。マクドナルドの事例は、採用オウンドメディアの成功モデルとして、多くの企業が参考にできる好例です。

ダイレクトリクルーティング(株式会社ユーティル)

BtoBマッチングサービスを提供する株式会社ユーティルは、ダイレクトリクルーティングを活用し、エンジニア採用に成功しました。

同社はスタートアップ企業であり、認知度が低く、さらに業務内容も外部からは分かりにくいという課題を抱えていました。そのため、求人を出しても自然応募がほとんど来ない状況でした。そこで、待ちの採用ではなく、企業側から積極的にアプローチする「スカウト型」の採用戦略を選択。特にスカウトメールの活用に力を入れました。

この戦略が成功した最大の要因は、スカウトの送信者を採用担当者ではなく、経営者(代表)にしたことです。一般的に、スカウトメールは採用担当者が定型文を送るため、応募者の関心を引きにくいことが課題です。しかし、同社では代表自らが候補者に直接声をかけることで、応募者の興味を引きやすくなりました。

さらに、最初のカジュアル面談にも社長が直接対応。企業のビジョンや事業内容を熱意を持って伝えることで、「この会社で働いてみたい」と思わせる仕掛けを作りました。

認知度が低く、事業内容が伝わりにくい企業ほど、代表やCTOといった経営層が採用に関与することが成功のカギとなります。ユーティルの事例は、特にスタートアップ企業やBtoB事業を展開する企業にとって、参考になる採用戦略です。

関連記事:ダイレクトリクルーティングとは?メリットや費用、サービスを比較

関連記事:エンジニア採用の成功事例8選!おすすめの採用広報も紹介

採用動画(両備グループ)

岡山県で交通事業を展開する両備グループは、2017年にタクシードライバーの採用動画を制作し、10万回以上の再生回数を記録する成功事例を生み出しました。

この動画は、アニメーションを活用し、タクシー運転手に転職した主人公がさまざまなお客様と出会い、交流を深めていくという架空のストーリーで構成されています。心温まるBGMとともに、タクシードライバーの仕事の魅力ややりがいが自然に伝わる内容となっており、多くの視聴者の共感を呼びました。

採用動画として10万回以上の再生を記録するのは異例の成功であり、この結果、実際の応募数の増加にもつながりました。

この事例は、職種のイメージ向上や応募者の心理的ハードルを下げるために、ストーリー性のある動画が効果的であることを示しています。特に、求職者が応募前に仕事の雰囲気をイメージしやすくなるようなコンテンツ作りが、採用活動の成功につながる重要なポイントであることを証明しています。

関連記事:採用動画の効果とは?注目される理由、メリット、トレンドを紹介

採用マーケティングの注意点・デメリット

- 成果が出るまで時間がかかる

- ノウハウや経験が必要

メリットの多い採用マーケティングですが、注意点も押さえた上で体制を整えましょう。

成果が出るまで時間がかかる

採用マーケティングにはさまざまな手法がありますが、即座に成果が出るものではなく、一定の時間がかかるものだと認識しておく必要があります。これは、マーケティング全般が継続的な取り組みによって徐々に効果を発揮する「遅効型」の施策だからです。

たとえば、SNS運用を始めても、すぐにフォロワーが増えるわけではありません。また、ブログ記事を公開したからといって、即座にGoogle検索の上位に表示されることもありません。もし莫大な予算があり、テレビCMや大規模なWeb広告を打てるのであれば話は別ですが、一般的には成果が出るまで半年から1年程度は地道な努力が求められます。

このため、採用マーケティングに取り組む企業には「短期間で結果を出すものではない」という理解が必要です。特に社内での合意形成や経営層の納得を得ることも、マーケターの重要な役割の一つです。

ノウハウや経験が必要

採用マーケティングには多岐にわたる手法があり、実践には幅広いスキルが求められます。単にコンテンツを制作する能力だけでなく、自社に適した施策を見極め、実施後に効果を分析し、クリエイティブを改善する力も必要です。

さらに、ターゲット設定の精度も成功の鍵を握ります。効果的な採用マーケティングを行うには、綿密なリサーチとデータ分析のスキルが欠かせません。しかし、こうしたノウハウは一朝一夕で身につくものではなく、経験を積みながら学ぶ必要があります。

そのため、未経験の方が採用マーケティングに取り組む場合は、まずは専門家の知見を活用するのが賢明な方法です。最初の段階では、採用のコンサルティングを活用し、プロの手法を実践しながら学び、自社に合った方法を確立していくことをおすすめします。

関連記事:採用コンサルティングとは?費用や仕事内容、おすすめの会社を比較

採用マーケティングに活用できるフレームワーク

採用マーケティングでは、効果的な戦略を立てるために、ビジネスでよく使われるフレームワークを活用することが重要です。以下の3つのフレームワークは、市場環境の分析や、適切な施策の選定に役立ちます。

3C分析(市場環境を理解する)

3C分析は、「Company(自社)」「Customer(顧客・求職者)」「Competitor(競合)」の3つの視点から市場環境を分析するフレームワークです。採用マーケティングにおいては、求職者のニーズを把握し、競合との差別化を図りながら、自社の強みを活かした採用戦略を策定するのに役立ちます。

採用マーケティングにおける3C分析の活用方法

Company(自社)

- 自社の魅力や強み(給与・福利厚生・キャリアアップ・企業文化など)を明確にする

- 採用ブランディングの方向性を決める

- 過去の採用データを分析し、成功・失敗要因を洗い出す

Customer(顧客・求職者)

- 求職者(新卒・中途・エンジニアなど)のペルソナを設定する

- 求職者が重視するポイント(働き方・給与・成長環境など)を調査する

- 求職者がどのような情報源を使って企業を探しているかを分析する(求人媒体・SNS・口コミサイトなど)

Competitor(競合)

- 競合企業の採用手法や戦略を調査する

- 競合と比較して自社が優れている点・劣っている点を洗い出す

- 競合との差別化ポイントを明確にし、採用ブランディングに活かす

3C分析を行うことで、「求職者にどのようにアプローチすべきか」「競合とどう差別化するか」を明確にできます。

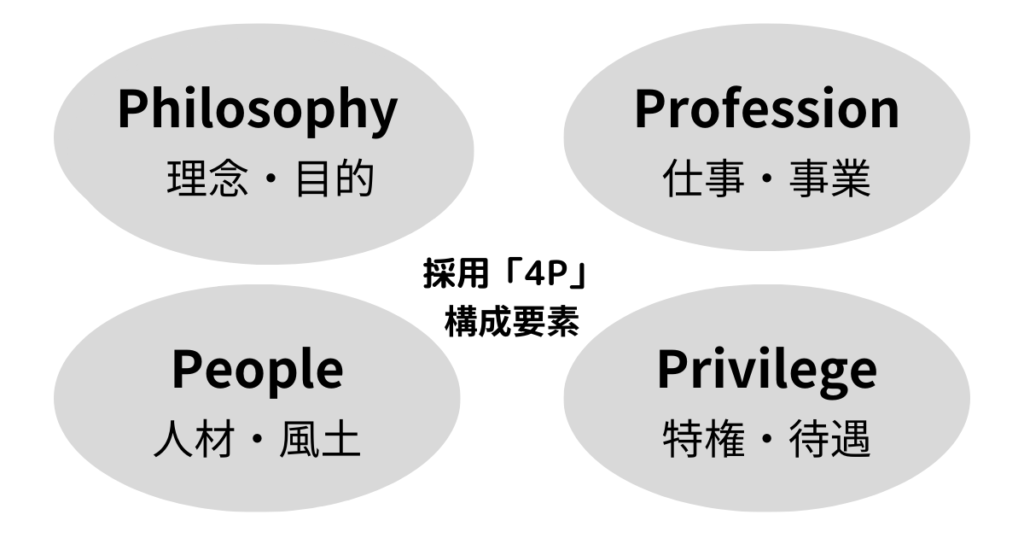

4P分析(採用施策を具体化する)

4P分析は、「Product(商品)」「Price(価格)」「Place(流通)」「Promotion(販促)」の4つの視点から、採用マーケティングの施策を設計するフレームワークです。採用活動においては、自社の雇用条件やブランディングを整理し、適切な採用チャネルとプロモーション方法を決めるのに役立ちます。

採用マーケティングにおける4P分析の活用方法

Product(商品)

- ここでは「仕事・職場環境・企業文化」を「商品」として捉える

- 自社の職場環境、企業の魅力、成長機会、社風などを整理する

- 求職者に対してどんな価値を提供できるかを明確にする

Price(価格)

- 給与・福利厚生・インセンティブなどの報酬体系を整理する

- 競合企業と比較して、どの程度の待遇を提供できるかを分析する

- 求職者が魅力を感じる報酬パッケージを設計する

Place(流通)

- 求職者と接点を持つチャネルを決める(求人媒体・採用サイト・SNS・ダイレクトリクルーティングなど)

- 求職者がどの媒体を利用しているかを分析し、適切な流通チャネルを選定する

- オンライン採用とオフライン採用のバランスを考慮する

Promotion(販促)

- 採用ブランディングのためのプロモーション施策を決める(採用動画・SNS運用・採用イベント)

- 求職者の心を引きつけるコンテンツ(社員インタビュー・企業カルチャー紹介など)を発信する

- 効果的な求人広告戦略を考える(ターゲットに合った広告配信)

4P分析を活用することで、「どのように求職者にアプローチし、採用活動を最適化するか」を具体的に設計できます。

関連記事:企業の魅力を高める「4P」が求職者を惹きつける採用のカギ!

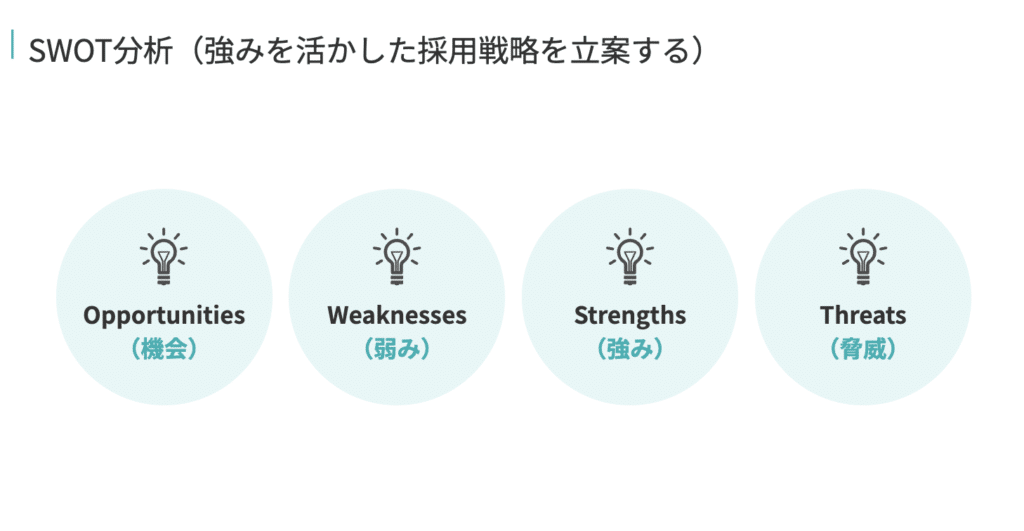

SWOT分析(強みを活かした採用戦略を立案する)

SWOT分析は、「Strengths(強み)」「Weaknesses(弱み)」「Opportunities(機会)」「Threats(脅威)」の4つの視点から、自社の採用戦略を考えるフレームワークです。市場環境を踏まえ、自社の強みを活かしながら、採用課題を解決する戦略を立てることができます。

採用マーケティングにおけるSWOT分析の活用方法

Strengths(強み)

- 自社の魅力や競争優位性を洗い出す(社風、成長環境、技術力、福利厚生など)

- 過去の採用成功事例を分析し、強みを活かした施策を考える

- 既存社員のエンゲージメントが高い場合はリファラル採用を強化する

Weaknesses(弱み)

- 競合と比べて劣っている点を明確にする(給与・福利厚生・知名度など)

- 採用活動における課題を整理し、改善策を考える

- 求職者からのフィードバックを収集し、課題点を見直す

Opportunities(機会)

- 採用市場のトレンドを分析し、チャンスを活かす(リモートワーク需要の増加、フリーランス採用の拡大など)

- SNSや動画コンテンツなど、新しい採用手法の活用を検討する

- 求職者のニーズに合わせた柔軟な働き方を提案する

Threats(脅威)

- 人材不足の影響や競争激化による採用難を分析する

- 競合企業の採用戦略の変化に対応できるようにする

- 採用市場の変動(経済状況や業界トレンド)に備えたリスク管理を行う

SWOT分析を活用することで、「自社の強みを活かしながら、どのように採用競争を勝ち抜くか」を明確にできます。

採用マーケティングでよくある質問(FAQ)

Q1. 採用マーケティングとは何ですか?

A1. 採用マーケティングとは、求職者を「顧客」と見立て、マーケティングの手法を用いて採用活動を最適化する考え方です。候補者の興味・関心・行動を分析し、的確な情報発信と応募促進を図ります。

Q2. 採用マーケティングを導入するメリットは?

A2. ターゲットに合わせたアプローチが可能になり、応募の質や数の向上、選考辞退の防止などに効果があります。また、候補者体験(CX)を重視することで、自社に好意を持った人材との接点が増えます。

Q3. 採用マーケティングの主な施策には何がありますか?

A3. 採用サイトの改善、SNS活用、スカウトメールの最適化、採用ピッチ資料の活用、応募導線の設計、データ分析(応募数・離脱率・エントリー率)などが主な施策です。

Q4. 採用マーケティングと従来の採用活動の違いは何ですか?

A4. 従来の採用活動は「求人を出して応募を待つ」スタイルが中心でしたが、採用マーケティングでは「求職者の行動を分析し、最適なタイミングと方法でアプローチ」することが重視されます。

Q5. 採用マーケティングはどのような企業に向いていますか?

A5. 採用競争が激しい業界(IT、Web、ベンチャーなど)や、採用ターゲットが明確な企業に特に有効です。中途採用・新卒採用問わず、自社の魅力を体系的に伝えたい企業におすすめの手法です。

【まとめ】採用マーケティングで人材が集まる企業になる方法

最後までご覧いただき、ありがとうございます。

採用マーケティングを成功させるためには、求職者にとって魅力的な企業であることを適切に伝え、効果的な採用施策を継続的に実施することが重要です。 そのためには、単に求人広告を出すだけでなく、自社の強みを活かしたブランディングや戦略的なアプローチ が求められます。

まず、求職者の視点に立ち、どのような情報が必要とされているのかを理解すること が不可欠です。企業の魅力を発信する際には、社員インタビューや職場環境の紹介、キャリアアップの可能性などを具体的に伝えることで、応募者の不安を解消し、興味を引くことができます。また、SNSや採用サイト、オウンドメディアを活用し、多様なチャネルで情報を発信することも重要です。

さらに、データ分析を行い、施策の改善を続けること も欠かせません。応募数や採用単価、入社後の定着率などを定期的に確認し、より効果的な戦略を立てることで、持続的な採用力を強化できます。

このように、採用マーケティングを実践し、企業の魅力を的確に発信し続けること で、人材が集まる企業を実現できます。

そのためには第三者の視点も必要となるため、ぜひhypexにご相談ください。相談料無料で貴社の採用マーケティングを選定させていただきます。支援させていただいた企業は月間300名以上の応募を獲得しています。相談料は一切かかりませんので、お気軽にお問い合わせください。

成長企業における採用ブランディング・採用マーケティングを専門とし過去2年で50社以上を直接支援。前職では、月間150万利用者数を超える医療・美容のWebサービスの事業責任者、兼経営陣として組織の成長を牽引。成長組織におけるOKRを利用した評価制度の構築や外国人、ジェネレーション、女性、LGBTQ+などのダイバーシティ・マネジメントに尽力。