【決定版】採用ミスマッチを防ぐ原因と対策!面接・適性検査の見直しポイントまとめ

2025.07.01

「せっかく採用したのに、すぐ辞めてしまう…」

採用ミスマッチとは、企業が求める人材と実際に入社した人材との間にズレが生じ、早期離職やパフォーマンス不全につながる現象です。厚生労働省の統計では、新卒の約3割が3年以内に離職しており、特に中小企業では40%を超えるケースも珍しくありません。

この記事では、よくあるミスマッチのパターンから、原因・リスク・防止策・AIを活用した最新の取り組みまで、図解・事例付きで徹底解説します。

※採用のミスマッチに悩んでいる、ミスマッチを起こさない採用をプロに相談したい方は株式会社hypexにご相談ください。オンラインでヒアリングし、アドバイスをいたします。相談料は一切かかりませんので、お気軽にお問い合わせください。

採用ミスマッチとは?

採用ミスマッチとは、企業が想定していた人材像と、実際に採用された人材との間に「能力」「価値観」「適性」などのギャップが生じてしまう状態を指します。

このズレは、単なる「スキルの不足」だけに留まらず、仕事への考え方や働く環境への期待など、より深いレベルの要素にまで及ぶことが多く、結果として早期離職や生産性の低下といった問題を引き起こします。

ミスマッチは、採用側・応募側のいずれにも原因があるケースが多く、「ミスマッチ=誰かのミス」ではなく、情報の非対称性や評価基準の曖昧さによって生まれる組織課題とも言えるでしょう。採用におけるミスマッチには、以下のような典型的なパターンが存在します。

1. スキル・経験のミスマッチ

求めている実務スキルや業界経験が不足している/過剰で合わない

例:即戦力を求めていたが、実務未経験者を採用してしまった。

2. 価値観や働く目的のズレ

仕事に対する姿勢・やりがいの感じ方が異なる。

例:成果主義の社風に対して、安定志向の強い人材を採用した。

3. 企業文化・チームの雰囲気との不一致

「合う・合わない」の感覚的なズレ。

例:フラットな組織を好む人材が、縦社会的な企業に入社してしまった。

4. 働き方・勤務条件の認識違い

リモート可と思っていたが実際は出社必須だった、など。

例:フレックス制度が柔軟に使えると思っていたが、実態は形式的だった。

5. キャリア志向の違い

本人が目指すキャリアパスと、企業が想定している育成プランが合致していない。

例:マネジメント志向の人材が、現場職に固定されてしまう。

こうしたミスマッチが生じる背景には、求人情報の曖昧さ、面接での相互理解の不足、適性評価の甘さなどがあります。

統計データで見る採用ミスマッチの実態

採用ミスマッチは、感覚的な問題にとどまらず、数字としても組織に大きな影響を及ぼしています。以下は代表的なデータです。

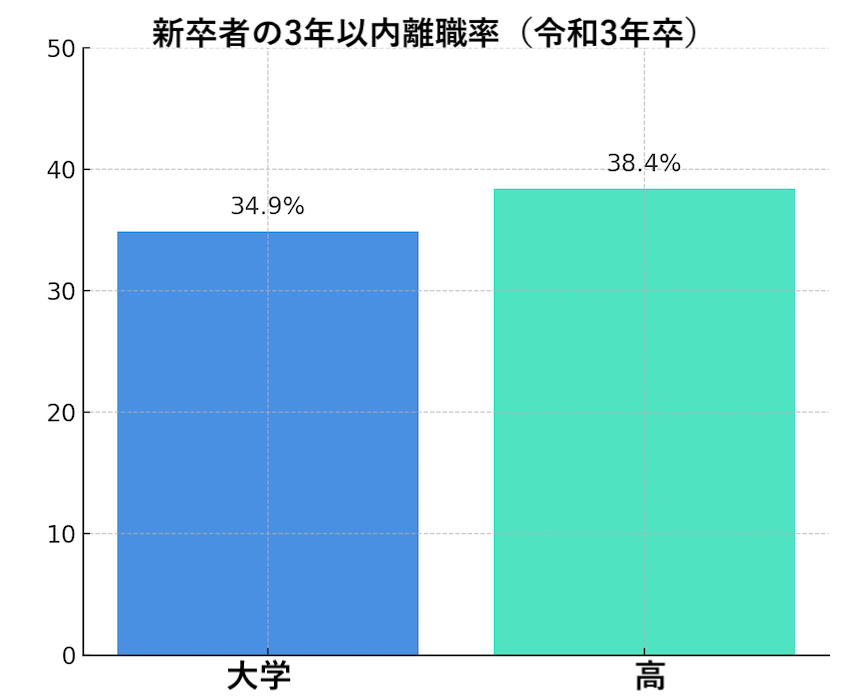

早期離職率(入社後3年以内の離職)

- 厚生労働省のデータによると、新卒入社の約3割が3年以内に離職

- 中小企業では40%を超える業界もあり、定着に苦戦している

厚生労働省は、令和3年3月卒業の新規学卒就職者(大学卒)において、3年以内離職率が34.9%と発表しています。また、高卒では38.4%という高水準も示されています。

具体的には大学卒が34.9%、高卒が38.4%で、就職後3年以内に離職する割合です。

さらに規模別で見ると、従業員数・規模が小さい中小企業(5〜29名)では高卒者が52.7%、大学卒者が54.4%と、40%を大きく超える傾向も確認されています。

また、厚労省による「令和2年卒(2020年卒)」のデータでは、大卒30〜35%・高卒37〜39%と、同水準で推移しており、“おおむね3割”が継続的に早期離職している実態が見て取れます。

採用担当者の実感

- 企業の約65%が「採用ミスマッチを経験したことがある」と回答

- そのうち約7割が「面接時の見極め不足」が原因と分析

エン・ジャパンが実施した人事担当者400名への調査では、「採用におけるミスマッチを経験したことがある」と回答した企業は65%に達していました。そのうち約78%が「面接での見極めに困難を感じている」とも回答しています。

詳細ではミスマッチの原因として、36.3%が「面接で相互理解できていない」と感じているのが最多で、さらに「面接で定性的判断をしているから」(28.8%)、「入社後のフォロー不足」(27.8%)なども挙がっており、約7割が見極め不足に起因すると企業が分析しています。

関連記事:採用面接の質問事例やNG行動、成功チェックリストを紹介

関連記事:行動面接(STAR面接)とは?メリットや質問例、回答を紹介

関連記事:コンピテンシー面接とは?メリットや質問例を解説

関連記事:面接代行とは?料金やおすすめの会社を紹介

なぜ採用ミスマッチが起こるのか?【原因分析】

- 求人票と実態の乖離

- 面接プロセスの不十分さ

- 候補者側の情報収集不足

- 評価基準の曖昧さ

- スキルとカルチャーフィットの見極め不足

採用ミスマッチは偶然の産物ではなく、採用プロセスの各段階に潜む「情報のズレ」や「認識ギャップ」から生まれます。以下に、企業と求職者の間に生じる代表的な5つの原因を解説します。

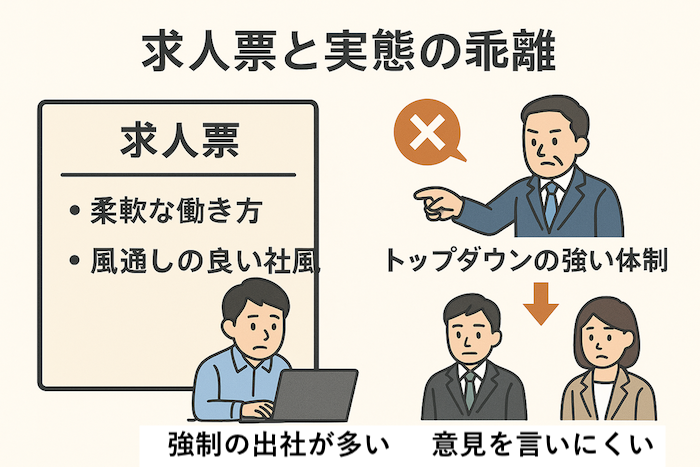

1. 求人票と実態の乖離

多くの企業が発信する求人票は、形式的な文言や抽象的な表現で構成されていることが多く、実際の仕事内容や職場のリアルな雰囲気が十分に伝わっていないケースがよくあります。

- 例:「柔軟な働き方」と書かれているが、実際はフル出社必須

- 例:「風通しの良い社風」とあるが、トップダウンの強い体制

このような期待と現実のギャップが、入社後の不満や早期離職につながる大きな要因となります。

2. 面接プロセスの不十分さ

面接はお互いを知る絶好の機会ですが、限られた時間と形式的な質問だけでは本質的な適性を見極めることが難しいのが現実です。

- 表面的な志望動機や経歴確認に終始

- 構造化されていない質問で評価が主観的になる

- 面接官ごとに判断基準がバラバラ

結果として、「印象は良かったが入社後にズレがあった」というミスマッチが生まれます。

関連記事:採用面接の質問事例やNG行動、成功チェックリストを紹介

関連記事:行動面接(STAR面接)とは?メリットや質問例、回答を紹介

関連記事:コンピテンシー面接とは?メリットや質問例を解説

関連記事:面接代行とは?料金やおすすめの会社を紹介

3. 候補者側の情報収集不足

採用ミスマッチは企業側だけの責任ではありません。求職者側にも、十分な企業研究や職場見学、現場社員との対話を怠ってしまう傾向があります。

- 「聞きづらいことを聞かない」

- 「企業ホームページだけで判断する」

- 「口コミサイトを鵜呑みにする」

これらの行動は、自分に合わない企業に入ってしまうリスクを高めます。

4. 評価基準の曖昧さ

企業側が「良い人材」とは何かを具体的に定義できていない場合、評価が面接官の感覚や経験則に左右されるようになります。

- 明文化されたコンピテンシーがない

- 面接官ごとに見ているポイントが異なる

- 採用後に期待される役割が不明確

これにより、「スキルはあるが社風に合わない人材」や「カルチャーは合うが業務遂行力に不安のある人材」が選ばれてしまうことがあります。

5. スキルとカルチャーフィットの見極め不足

現代の採用において、「カルチャーフィット(価値観や行動の一致)」はスキルと同等、もしくはそれ以上に重要視されています。

- 優秀だが協調性がない

- 責任感は強いが受け身なタイプ

- 個人主義が強くチーム志向に合わない

こうした人物像を事前に見抜く仕組みがなければ、入社後に軋轢や孤立を生みやすくなります。

適性検査や性格診断ツール、360度評価などを活用することで、スキルとカルチャーの両面から判断できるようになります。

関連記事:カルチャーフィットとは?見極める方法や採用の準備を紹介

採用ミスマッチによるリスクと損失

| リスク項目 | 具体的な内容 |

| 離職率の増加とコスト損失 | 採用・教育コストが無駄になり 数十万〜数百万円の損失が出ることもある |

| チームのモチベーション低下 | フォロー業務の負担増、チーム不信や 離職連鎖のリスクが生まれる |

| 生産性や顧客対応への影響 | 業務習熟が進まずミス増加 顧客満足度や業績に悪影響を及ぼす |

| ブランディングへの悪影響 | 口コミ悪化、応募者減少、企業の信用低下による採用困難 |

採用ミスマッチは、単なる人事部門の失敗ではなく、企業全体の業績や信用、文化にまでダメージを与える要因です。早期に原因を把握し、予防策を講じることが、採用の質・人材定着・事業成長の基盤になります。

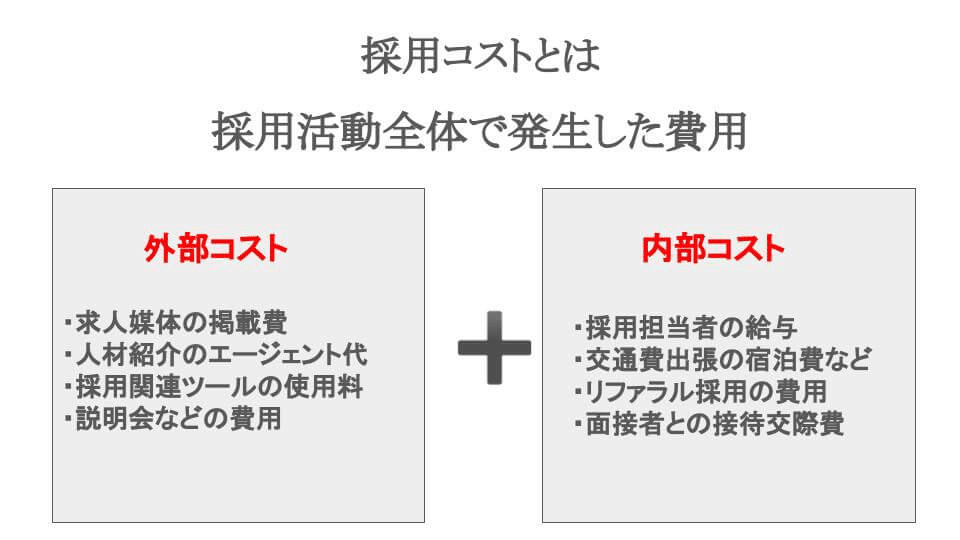

1. 離職率の増加とコスト損失

ミスマッチによる早期離職は、採用活動や教育にかけたコストを無駄にする結果になります。

- 採用活動にかかる費用(広告、人事工数、面接準備など)

- 入社後の研修やオンボーディング費用

- 業務の引き継ぎ・欠員による機会損失

たとえば1人あたり50万円以上のコストをかけて採用・育成した人材が、数ヶ月で離職した場合、その費用はほぼ“投資回収できない損失”となります。

さらに、早期離職が続くと年間数百万円単位での損害が発生するケースも珍しくありません。

関連記事:採用コスト(採用単価)とは?削減する方法や成功事例を解説

2. チームのモチベーション低下

採用ミスマッチがあると、現場のメンバーや管理職に対しても悪影響が及びます。

- フォロー業務が増えて既存社員の負担が増す

- チームの足並みが揃わず、連携に支障が出る

- 「またすぐ辞めるのでは?」という不信感が生まれる

こうした状況が繰り返されると、チーム全体のモチベーションが低下し、離職の連鎖につながる危険性もあります。

3. 生産性や顧客対応への影響

ミスマッチによって、人材がパフォーマンスを発揮できず、業務全体の生産性が低下する可能性があります。

- 担当業務の習熟が進まず、ミスが増える

- 顧客対応で不備・不信を招く

- ベテラン社員がカバーに回って主業務が遅れる

結果として、顧客満足度の低下や業績悪化に直結する場合もあります。

4. ブランディングへの悪影響

繰り返しのミスマッチと離職があると、企業イメージにも悪影響が及びます。

- 転職口コミサイトにネガティブな投稿が蓄積される

- 応募者が集まりにくくなる

- 社内外からの信頼が損なわれる

特に中小企業では「採用が難しくなる悪循環」に陥りやすく、人材確保がさらに困難になるリスクを抱えることになります。

関連記事:採用ブランディングとは?応募者が憧れ、理想の人材を引き寄せる方法を解説!

採用ミスマッチを防ぐための5つの対策

| 対策項目 | 具体的な内容 |

| ジョブディスクリプションの明確化 | 仕事内容・求めるスキル・働き方を明文化し、 入社後のギャップを防ぐ |

| 適性検査の導入 | 性格・価値観・組織適性などを可視化し カルチャーフィットを見極める |

| 構造化面接の導入と教育 | 面接内容・評価基準を統一して主観ブレを減らし、 公平な選考を実現 |

| 双方向コミュニケーション | 現場の実態を開示し、 候補者との対話を通じて相互理解を深める |

| トライアル採用・インターン制度 | 入社前に実務を体験してもらうことで 適応性や相性を確認できる |

採用ミスマッチは、入社後の問題として片づけるのではなく、採用の「入口」段階から防ぐ設計が不可欠です。

職務の明確化、適性の可視化、面接の制度化、対話の充実、体験機会の提供——こうした取り組みが、定着率・エンゲージメント・組織力の強化につながります。

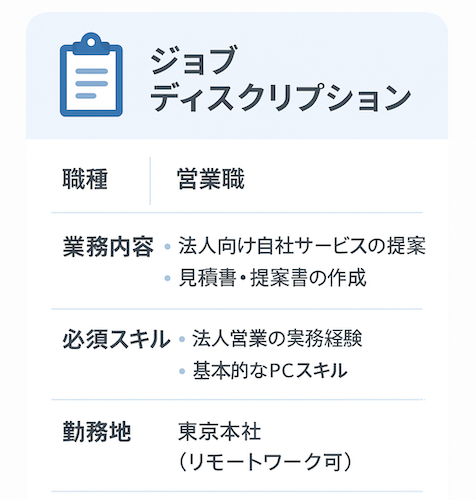

1. ジョブディスクリプションの明確化

曖昧な求人情報は、候補者との認識ギャップを生む最大の原因です。そこで重要になるのが、具体的かつ正確なジョブディスクリプション(職務記述書)の作成です。

- 業務内容(毎日の主なタスク)

- 必要なスキル・経験・資格

- 評価基準・成果目標

- 組織の位置づけ・関係部署との連携

- 働き方(出社/リモート・勤務時間など)

これを事前に明示することで、候補者が「想像との違い」による早期離職を防ぎやすくなります。

2. 行動特性や価値観を測る適性検査の導入

履歴書や面接だけでは見抜けないのが、性格・思考スタイル・行動傾向といった「非認知能力」です。

- パーソナリティ診断(例:ビッグファイブ、16タイプ)

- 組織文化適合度テスト(カルチャーフィット)

- ストレス耐性・協調性などの傾向

これらを補完的に使うことで、スキル面だけでなくカルチャーや組織適性も総合的に判断できるようになります。

関連記事:カルチャーフィットとは?見極める方法や採用の準備を紹介

3. 構造化面接の導入と教育

ミスマッチを防ぐには、誰が面接しても同じ基準で候補者を評価できる仕組みが必要です。その鍵となるのが「構造化面接」です。

- 事前に評価項目と質問内容を統一する

- STAR法(状況・課題・行動・結果)などを活用

- 面接官に対するトレーニング実施

構造化された面接は、評価の主観ブレを抑え、公平性・納得性の高い採用判断を実現します。

関連記事:行動面接(STAR面接)とは?メリットや質問例、回答を紹介

4. 候補者との双方向コミュニケーション

採用面接は「選ぶ場」ではなく「お互いを理解し合う場」という意識転換が重要です。

- 企業側からも現場のリアルな話を開示する

- 候補者からの質問を歓迎し、正直に回答する

- カジュアル面談・現場社員との懇談を取り入れる

このようなコミュニケーションを通じて、候補者自身が「自分に合うかどうか」を主体的に判断できるようになります。

5. トライアル採用・インターン制度の活用

可能であれば、本採用前に実際の職場を体験してもらう制度も有効です。

- 長期インターン(学生・中途)

- 業務委託や副業マッチングによるトライアル

- 内定者アルバイトや職場体験制度

お互いの理解が深まり、「入社してから気づくギャップ」を未然に防ぐことができます。採用後の定着率も向上しやすくなります。

関連記事:採用コスト93万円→ゼロ!インターン採用とは?やり方やメリットを解説

採用支援ツール・AIの活用によるミスマッチ防止

近年、採用活動においてAIやHRテックツールの活用が急速に進化しており、従来の属人的・感覚的な採用から脱却する動きが広がっています。ここでは、ミスマッチを防ぐために有効なAI・ツールの活用事例を3つの視点から解説します。

1. AIマッチングシステムの事例

AIマッチングシステムとは、求人情報と候補者のスキル・志向・価値観などのデータを照合し、自動で「相性の良い人材」を可視化・推薦する仕組みです。

- 職務内容や職場カルチャーと、候補者の行動特性をAIが分析

- 履歴書・職務経歴書に記載されていない要素(性格傾向など)も加味

- 精度の高いスクリーニングにより、面接前にマッチ度を評価可能

導入事例

- リクルートの「HRアナリティクス」:AIが企業と求職者の相互適合性を診断し、早期離職リスクの予測も行う。

- Matching Intelligence(マッチングインテリジェンス):性格診断・スキル適性など複数の項目をもとに相性をスコア化。

これにより、「書類では分からないミスマッチ」を事前に検知でき、無駄な面接や早期離職を削減できます。

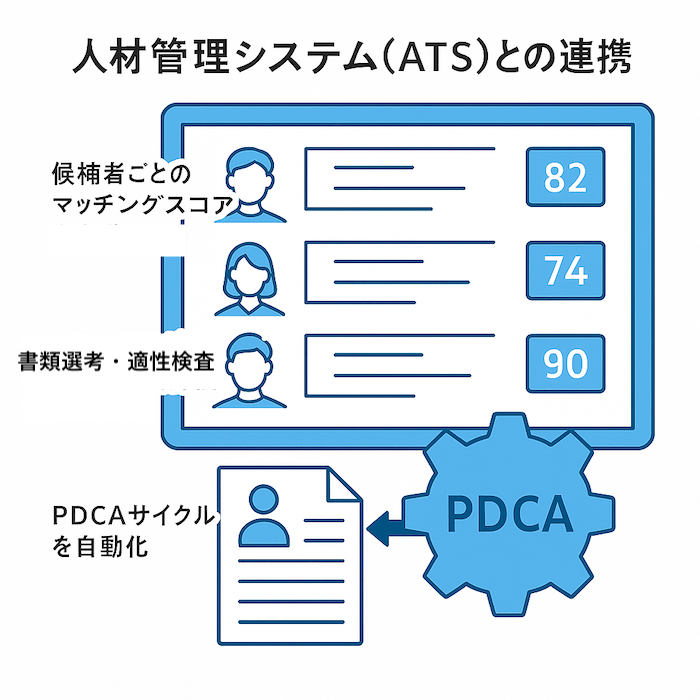

2. 人材管理システム(ATS)との連携

ATS(Applicant Tracking System)は、採用プロセス全体を一元管理するシステムです。AIマッチング機能と連携させることで、さらに精度の高い運用が可能になります。

- 候補者ごとのマッチングスコアをATS上で自動表示

- 書類選考・適性検査・面接評価を一元化し、採用判断の裏付けに活用

- 応募~選考完了までのデータを蓄積し、PDCAサイクルを自動化

ATSとAIの連携により、「勘と経験」ではなく「データとアルゴリズム」による採用判断が実現し、属人的なバイアスを排除できます。

3. ChatGPTや自動化面接ツールの活用例

最近では、生成AI(例:ChatGPT)や会話型AIを活用した「自動化面接ツール」も注目されています。

活用パターン

- ChatGPTで候補者ごとの履歴書分析+質問案の生成

- 自動化面接ツール(例:HireVue、Recroot、SHaiN)によるオンライン動画面接の評価

- 面接後の要約・比較レポートをAIが自動生成

これにより、短時間で質の高い面接準備・実施が可能となり、採用担当者の業務負担を減らしながら、ミスマッチの抑制にも寄与します。

成功事例|採用ミスマッチを減らした企業の実践例

| 課題 | 実施した施策 | 成果 | |

| 企業A | 高い離職率 (3年以内に約20%) | ジョブディスクリプション明確化 適性検査導入 構造化面接研修 | 離職率5%以下 配属ミス減少 満足度向上 |

| 企業B | 文化不一致での 早期離職 | 価値観質問追加 現場座談会 AIの導入 | 定着率92% 信頼感と連携力向上 生産性も向上 |

採用ミスマッチを防ぐには理論だけでなく、実際の企業がどのように改善を実現したかを知ることが非常に参考になります。ここでは、実在する企業のような具体的な2つの成功例を紹介します。

企業A:離職率20% → 5%に改善

背景と課題

IT系の中堅企業で、新卒入社後3年以内の離職率が約20%と高く、人材の定着が大きな課題でした。「意欲はあるが現場に合わない」というミスマッチが頻発していました。

実施した施策

- ジョブディスクリプションを刷新し、業務内容やチームの働き方を詳細に明文化

- 面接前に適性検査(価値観診断+ストレス耐性)を導入。

- 採用担当者向けに構造化面接の研修を実施

成果

- 入社後の期待値ギャップが激減

- 面接評価の精度が向上し、3年間で離職率が5%以下に低下

- 採用後の配属ミスも減り、現場の満足度が大きく向上

この企業は、特に「業務理解不足」と「価値観のズレ」が離職の主因と分析されました。書類や面接だけでは見抜けない情報を可視化する必要がありました。

まず「職務内容の透明化」から着手し、次に選考プロセスの“見極め精度”を強化しました。特別なツールがなくても、小規模から始められる施策です。

「職務の見える化」と「見極めの仕組み化」によって、配属後の不一致が大幅に減少。小さな改善が離職率に大きく影響する好例です。

企業B:カルチャーフィット重視で定着率向上

背景と課題

スタートアップ企業で、「スキルはあるがチームに合わない人材」の早期離職が目立っていました。入社後の文化不一致によるストレス・孤立が問題になっていました。

実施した施策

- 書類選考時に「価値観に関する質問項目」を追加。

- 最終面接前に現場メンバーとの座談会を必須化。

- AIによるカルチャーマッチスコアの導入(簡易診断ツールを活用)

成果

- 応募者の自己選別が進み、「本当に合う人」だけが残る構造に

- 入社後のギャップが減り、定着率が過去最高の92%に改善

- 社員同士の信頼感や連携力も高まり、生産性も向上

この企業は、高スキル人材でも、組織文化に合わないとパフォーマンスが出ず早期離職が続出し、カルチャー面の“可視化”と“確認の場”が必要とされていました。

そこで、「入社後のイメージのすり合わせ」と「現場メンバーとの直接接点」を組み込み、選考プロセスに“体験と感覚の一致”を加えました。無料診断ツールなども活用可能です。

結果、選考段階でカルチャーフィットを重視したことで、入社後の安心感・一体感が生まれました。スキルだけでなく“合うかどうか”の判断が成功のカギとなりました。

採用ミスマッチに関するよくある質問(FAQ)

| 質問 | 回答 |

| 採用ミスマッチの具体例は? | スキル不足、価値観のズレ、社風不一致、働き方の誤解。 4要素の事前確認が重要。 |

| ミスマッチを防ぐチェックリストは? | 職務内容の明確化、価値観確認、現場情報開示、適性検査、 期待値調整がポイント。 |

| 中小企業でも導入できる対策は? | 無料ツールや面談・見学を活用し コストを抑えながら価値観・相性の見極め精度を高める。 |

| 適性検査と面接、どちらを重視? | 両方重要。適性検査で内面を可視化、 面接で対人力を評価。補完的に使うのが理想。 |

Q1. 採用ミスマッチの具体的な例は?

A. 採用ミスマッチの具体例としては、以下のようなケースがよくあります:

- スキルミスマッチ:即戦力が必要だったが、実務未経験者を採用してしまった

- 価値観のズレ:安定志向の人材を成果主義の企業が採用し、早期退職

- 文化不一致:フラットな雰囲気を好む候補者が、階層の厳しい組織に配属されて馴染めなかった

- 働き方の誤解:リモート勤務ができると誤解していたが、実際は毎日出社が必要だった

ポイントは「スキル」「価値観」「社風」「働き方」の4要素にズレがないかを事前に確認することです。

Q2. 採用のミスマッチを防ぐチェックリストは?

A. 採用の精度を高め、ミスマッチを防ぐためには以下のようなチェックリストが有効です

- ジョブディスクリプション(業務内容・スキル要件)が明確か?

- 面接で価値観やカルチャーの適合性を確認しているか?

- 候補者に実際の働き方・現場の雰囲気を伝えているか?

- 適性検査などのツールを導入しているか?

- 内定前に候補者の「期待値」を正しく調整しているか?

各段階で情報の“非対称性”を埋めることが、ミスマッチ防止に直結します。

Q3. 中小企業でも導入できる対策はある?

A. はい。中小企業でも負担が少なく、すぐに始められる対策は多数あります。

- Googleフォームなどで価値観アンケートを実施

- 無料の適性診断ツール(例:16Personalities)を使って補足判断

- カジュアル面談や現場見学を取り入れ、リアルを伝える

- 面接後に振り返りシートを作成し、感覚に頼らない評価を心がける

費用をかけずに「カルチャー」「期待値」「見極め」の精度を高めることが、ミスマッチ予防の第一歩です。

Q4. 適性検査と面接、どちらを重視すべき?

A. 両方重要ですが、役割が異なるため補完的に使う”ことが理想です。

- 適性検査:価値観、ストレス耐性、性格傾向などの“見えない部分”を客観的に測定

- 面接:表情・姿勢・話し方など、対人スキルや意欲・人柄を評価

例えば、面接で好印象だったが適性検査では組織不適合の兆候が出た場合、慎重に判断する材料になります。どちらか一方に頼るのではなく、データ×対話のバランスが大切です。

※採用のミスマッチに悩んでいる、ミスマッチを起こさない採用をプロに相談したい方は株式会社hypexにご相談ください。オンラインでヒアリングし、アドバイスをいたします。相談料は一切かかりませんので、お気軽にお問い合わせください。

成長企業における採用ブランディング・採用マーケティングを専門とし過去2年で50社以上を直接支援。前職では、月間150万利用者数を超える医療・美容のWebサービスの事業責任者、兼経営陣として組織の成長を牽引。成長組織におけるOKRを利用した評価制度の構築や外国人、ジェネレーション、女性、LGBTQ+などのダイバーシティ・マネジメントに尽力。