母集団形成とは?最強の採用戦略10選と成功事例!採用できないはもう終わり!

2025.02.24

採用市場の競争が激化する中で、企業が優秀な人材を確保するためには「母集団形成」が欠かせません。ただ単に応募者の数を増やすのではなく、企業の求めるスキルや価値観に合った人材を集めることが、採用成功の鍵となります。

本記事では、母集団形成の重要性とそのメリットを解説するとともに、効果的な戦略や成功事例をご紹介いたします。企業が理想の人材と出会うために、今すぐ取り組むべき施策とは何か。採用活動の精度を高め、競争を勝ち抜くためのポイントを詳しく説明します。

※母集団形成のやり方が分からない、もしくは母集団形成を代行して欲しい方は当サイトhypexにご相談ください。予算や目的などをオンラインでヒアリングし、最適な提案をさせていただきます。支援させていただいた企業は月間300名以上の応募を獲得しています。相談料は一切かかりません。 まずは相談だけでも構いません。

母集団形成とは?

母集団形成の定義

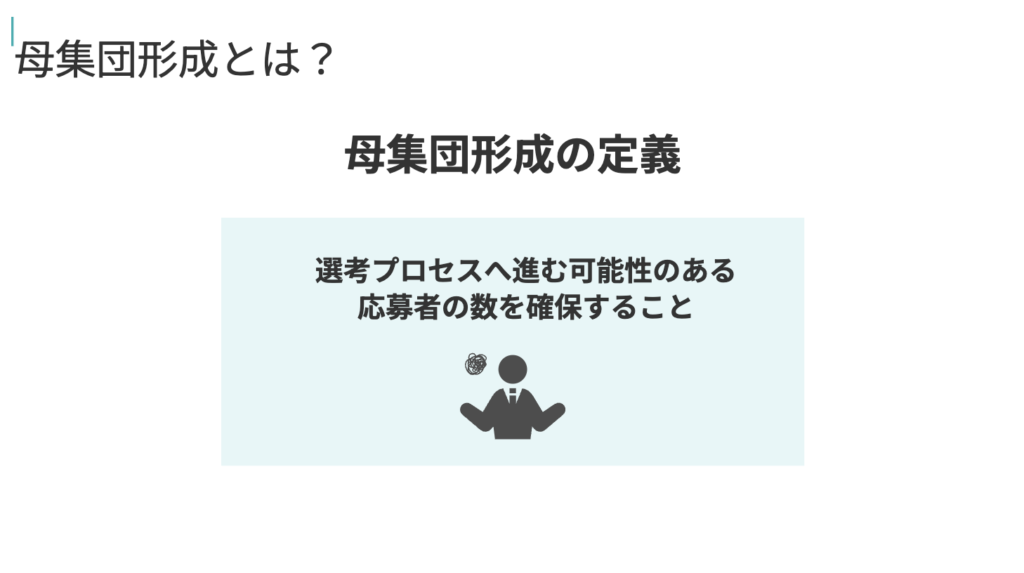

母集団形成とは、企業が採用活動を行う際に、選考プロセスへ進む可能性のある応募者の数を確保することを指します。採用市場では、企業が求める優秀な人材を獲得するために、十分な応募者を集めることが不可欠です。例えば、新卒採用の母集団形成は以下の指標で測定されます。

- プレエントリー数:企業の採用ページに登録した学生数

- 説明会の参加者:企業説明会やオンラインセミナーに参加した学生数

- 選考への応募者:エントリーシートを提出した学生数

- 最終的な内定承諾者:内定を受け入れ、入社を決めた学生数

中途採用のおける母集団形成は「応募数やカジュアル面談を増やすこと」と言い換えられます。

なぜ母集団形成が必要なのか?

現在の採用市場は競争が激しく、企業が適切な人材を確保するためには、単にエントリー数を増やすだけでなく、質の高い応募者を集めることが求められます。

母集団形成を行うことで以下のメリットがあります。

- 優秀な人材の確保:広い母集団の中から、企業の求めるスキルや価値観に合った人材を選定できる

- 採用コストの最適化:ターゲットに絞った採用活動を行うことで、無駄なコストを削減できる

- 内定辞退率の低減:適切なターゲットにアプローチすることで、企業とのミスマッチを減らし、内定辞退率を下げる

近年、新卒・中途採用市場の競争が激化しています。特に、優秀な人材の確保が年々難しくなっており、企業は従来の「待ちの採用」から「攻めの採用」へと戦略をシフトする必要があります。その中で、母集団形成は企業の採用成功を左右する重要なプロセスとなります。

ただ闇雲に応募者を増やすだけでは、企業の求める人材に出会う確率は低く、採用効率が悪化することもあります。そのため、母集団形成は「量」と「質」のバランスを考慮しながら、戦略的に行うことが求められます。

優秀な人材の確保

採用市場において、企業が理想とする人材に出会う確率を高めるためには、十分な数の応募者を集めることが必要です。母集団が小さいと、たとえ適性が高い人材がいたとしても、他社に流れてしまうリスクが高まります。

母集団が広いことのメリット

多様な人材と出会える

- 企業文化にフィットする人材や、成長ポテンシャルのある人材を発見できる

- 既存社員にはないスキルや視点を持った人材を確保し、組織の多様性が向上

採用基準を満たす人材を見つけやすい

- 必要なスキルや経験を持つ候補者の割合が高まる。

- 競争が激しい業界でも、他社に先んじて優秀な人材を確保できる。

競争力のある企業へと成長できる

- 高スキルの人材を確保しやすくなり、企業全体のパフォーマンス向上につながる。

- 採用の選択肢が増えることで、人材の適材適所を実現しやすくなる。

ただ数を増やすだけでなく、高い定着率を意識した母集団形成が重要です。

採用コストの最適化

無駄なコストを削減し、効率的な採用活動を実現

採用活動には、以下のようなコストがかかります。

- 求人広告費

- 採用担当者の人件費

- 説明会・イベントの運営費

- 面接や試験の実施費用

- 入社後の教育・研修費

適切な母集団形成を行うことで、これらのコストを最適化できます。

コスト削減につながるポイント

ターゲットを明確にし、無駄な応募を減らす

- 求人サイトや広告を活用する際、ターゲット層に最適なメディアを選定することで、無駄な応募を減らす

- ダイレクトリクルーティングを活用し、求める人材にピンポイントでアプローチする

選考プロセスの効率化

- 初期選考で適性テストやスクリーニングを導入し、ミスマッチを減らす

- AIを活用した履歴書スクリーニングツールを導入し、選考の負担を軽減する

採用ROI(投資対効果)を向上させる

- 採用コストを抑えながら、質の高い人材を確保することで、最小限のコストで最大の成果を得る

- 内定者フォローを強化し、内定辞退を減らすことで、追加の採用コストを抑える

コスト削減に成功した事例

- C社(スタートアップ):SNS広告を活用し、従来の求人広告費を50%削減しながら、エントリー数を1.5倍に増加。

- D社(大手メーカー):AIによる履歴書選考を導入し、採用担当者の業務時間を30%削減

内定辞退率の低減

企業とのマッチングを高め、辞退リスクを最小限に

母集団形成が適切に行われることで、内定者との相性が良くなり、結果的に内定辞退率が低下します。

辞退率が高いと企業に与える影響

- 採用計画が崩れ、人員不足に陥る

- 再採用のための追加コストが発生する

- 採用担当者の負担が増大する

辞退率を下げるためのポイント

学生が企業を深く理解できる機会を提供する

- インターンシップの活用

→ 実際の業務を体験することで、企業への理解を深める - 社員との交流イベント

→ 先輩社員のリアルな声を届け、入社後のギャップを減らす

企業とのエンゲージメントを高める

- 内定者フォローの充実

→ メンター制度や内定者研修を実施し、不安を解消する - キャリアパスの提示

→ 「入社後の成長イメージ」を具体的に伝え、入社意欲を高める

辞退率低減に成功した事例

- E社(金融業界):内定者向けの1on1面談を導入し、内定辞退率を25%→10%に削減

- F社(IT業界):内定者向けオンライン勉強会を実施し、入社後のミスマッチを軽減

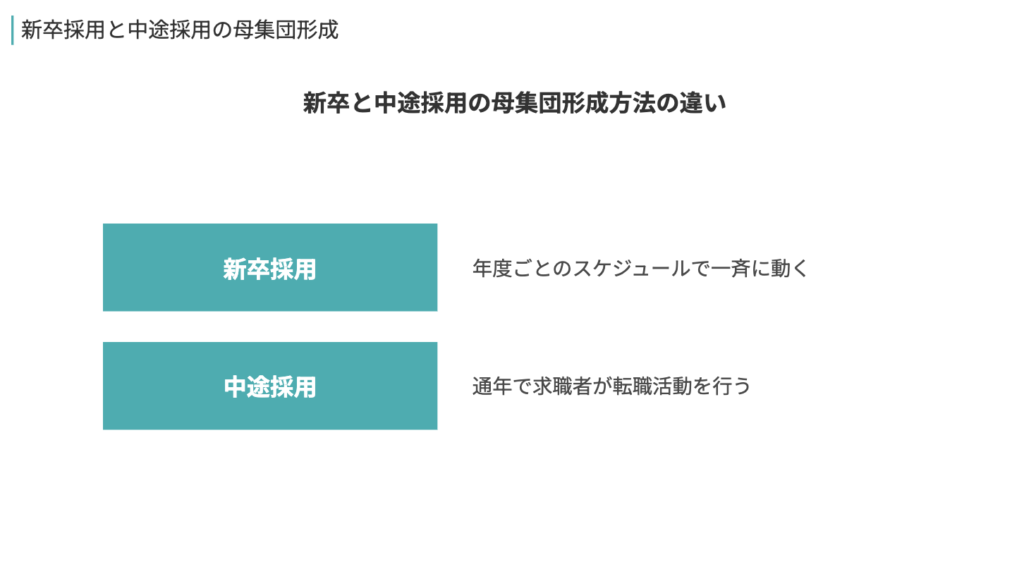

新卒採用と中途採用における母集団形成の違い

新卒採用と中途採用における母集団形成の違いは、採用の目的や対象となる人材の特性によって大きく異なります。新卒採用は、毎年決まったスケジュールに沿って実施されるため、一度に多くの学生を対象に広く母集団を形成する必要があります。そのため、インターンシップや就職ナビサイト(リクナビ・マイナビ)への掲載、企業説明会の開催、大学のキャリアセンターとの連携などが有効な手法となります。企業は、できるだけ多くの学生と接点を持ち、将来的な成長の可能性を重視しながら採用活動を進めていきます。

一方で、中途採用は通年で求職者が転職活動を行うため、母集団の形成は時期や業界の動向によって大きく変動します。また、企業が求めるのは即戦力となる人材であるため、ターゲットを明確にした採用活動が求められます。そのため、ダイレクトリクルーティング(LinkedIn・ビズリーチなど)を活用したスカウト、転職エージェントや人材紹介会社を通じたマッチング、SNSやWeb広告を活用したターゲット層への情報発信など、より精度の高い手法が重視されます。

- 新卒採用: 母集団の「数」が重要 → 広くアプローチ

- 中途採用: 母集団の「質」が重要 → ピンポイントでアプローチ

新卒採用では、応募者の「数」を確保することが重要視されるのに対し、中途採用では「質」に重点が置かれる傾向があります。企業は、それぞれの採用活動に適した母集団形成の戦略を取り入れることで、より効果的に優秀な人材の確保を実現することができます。

新卒採用における母集団形成

新卒採用は、決まったスケジュールのもとで多くの学生が一斉に動くのが特徴です。以下の手法が効果的です。

- インターンシップの活用:早い段階で企業と学生が接点を持ち、エントリー意欲を高める

- 就職ナビサイトの利用:リクナビ、マイナビなどナビサイトに登録し、企業の認知度を向上

- 企業説明会・合同説明会:企業の魅力を直接伝える場を設け、母集団を拡大する

新卒採用の母集団形成に関しては下記の記事をご覧ください。

関連記事:新卒採用の母集団形成を成功させる最強戦略!5つの方法と成功事例

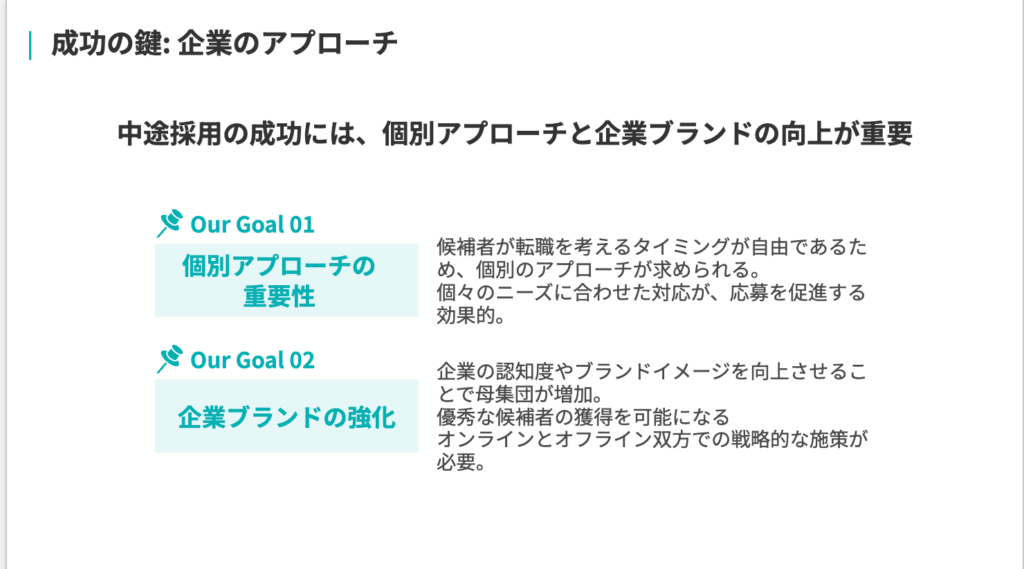

中途採用における母集団形成

中途採用では、求職者がそれぞれのタイミングで転職活動を行うため、企業が個別対応をすることが求められます。

- ダイレクトリクルーティング:LinkedIn、ビズリーチ、OfferBoxを活用し、企業側から積極的にスカウトを送る

- 人材紹介サービスの活用:転職エージェントを利用し、即戦力となる人材を紹介してもらう

- SNS・Web広告の活用:InstagramやX(旧Twitter)、Google広告を活用し、ターゲットに適した情報を発信する

中途採用の母集団形成に関しては下記の記事をご覧ください。

関連記事:優秀な人材を逃さない!中途採用の母集団形成の成功カギを握る5つの戦略

母集団形成の方法【具体的な10の戦略】

新卒採用における母集団形成の成功には、単にエントリー数を増やすだけでなく、ターゲットとなる学生と適切なタイミングで接点を持ち、興味を引き、選考に進んでもらうことが不可欠です。そのために効果的な母集団形成の方法を10個紹介します。各手法のメリットと具体的な施策を解説し、より実践的な活用方法を考えます。

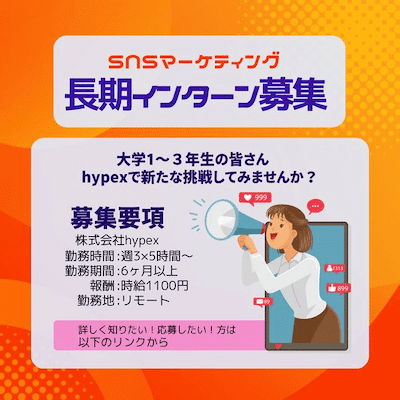

インターンシップの活用

企業との接点を早期に作り、学生の興味を引く

インターンシップは、母集団形成の基本中の基本。短期間のプログラムでも、学生との直接的な接点を増やし、自社の魅力を伝えることができます。

メリット

- 早期から学生と接点を持てる

- 企業理解を深め、ミスマッチを減らせる

- 本選考への移行率が高まる

デメリット

- 準備に時間とコストがかかる

- 長期インターンは学生の参加ハードルが高い

- 受け入れ態勢が整っていないと逆効果になる

実施のポイント

- 短期インターン(1日〜1週間):業界・企業理解を促す

- 長期インターン(1ヶ月〜半年):実際の業務を経験させ、エントリー意欲を高める

- オンラインインターン:地理的な制約をなくし、全国の学生と接点を持つ

成功事例:あるIT企業は、3ヶ月のエンジニアインターンを実施し、学生に実際の業務を体験させた結果、参加者の80%が本選考に進み、内定承諾率が向上しました。

関連記事:インターン採用とは?やり方やメリット、効果を上げるポイントを解説

企業説明会・合同企業説明会

直接対話の場を設け、企業の魅力を発信

学生が企業と接触する機会を増やすため、説明会を積極的に開催するのも効果的です。

メリット

- 学生と直接会話でき、関心度を高められる

- 短時間で多くの学生にアプローチできる

- 企業の認知度向上につながる

デメリット

- 他社と比較されやすい

- オンライン説明会は印象に残りにくい

- 説明会だけでは応募につながらないこともある

実施のポイント

- 単独企業説明会:自社の魅力をじっくり伝える

- 合同企業説明会:学生の母集団を増やし、新たなターゲット層と接触

- オンライン説明会:地方の学生とも接点を持ちやすい

成功事例:あるメーカーは、全国の大学で合同説明会を実施し、認知度向上に成功。結果的に前年の2倍のエントリー数を獲得しました。

就職ナビサイト(リクナビ・マイナビ等)の活用

画像引用:マイナビ

最大の母集団を獲得できるプラットフォームを活用

新卒採用において、就職ナビサイトは圧倒的な母集団を形成できるツールです。

メリット

- 最大級の母集団を確保できる

- 知名度の低い企業でも多くの学生に認知される

- エントリー数を増やしやすい

デメリット

- 競争が激しく、他社との差別化が難しい

- 掲載費用が高額

- エントリー数が多くても、実際の応募につながらないこともある

実施のポイント

- 企業ページを充実させる(仕事内容・キャリアパス・社風を詳しく紹介)

- 先輩社員のインタビューを掲載し、リアルな職場の雰囲気を伝える

- エントリーの導線を分かりやすく設計し、離脱を防ぐ

成功事例:あるベンチャー企業は、ナビサイトの企業ページを刷新し、エントリー数が前年の1.5倍に増加しました。

ダイレクトリクルーティング(スカウト)

画像引用:RE就活

企業側から積極的にアプローチし、ターゲット人材を確保

スカウト型の採用手法は、従来の「待ちの採用」から「攻めの採用」へとシフトする重要な方法です。

メリット

- 企業が求める学生に直接アプローチできる

- ミスマッチが少ない

- ナビサイトに頼らず優秀な人材を確保できる

デメリット

- スカウトメールが埋もれやすい

- 学生側の反応率が低い

- 適切な人材に送らないと逆効果になる

実施のポイント

- OfferBoxやキミスカなどのスカウト型サイトを活用

- パーソナライズしたメッセージを送る(一斉送信ではなく、個別に興味を引く内容を含める)

- カジュアル面談を活用し、早期から関係構築

成功事例:あるIT企業は、ダイレクトリクルーティングを導入し、エンジニア志望の学生との接点を増やし、エントリー率を40%向上させました。

関連記事:ダイレクトリクルーティングとは?メリットや費用、サービスを比較

SNS・Web広告の活用

Z世代の学生にリーチし、企業の認知度を高める

最近の学生は、企業情報をSNSで収集する傾向があります。そのため、SNS広告やWeb広告を活用することで、より効果的にターゲットにアプローチできます。

メリット

- 若年層に自然にアプローチできる

- 企業の雰囲気や社風を伝えやすい

- 拡散されることで認知度が上がる

デメリット

- 広告費がかかる

- 企業の投稿が埋もれる可能性がある

- バズらないと効果が薄い

実施のポイント

- Instagram・TikTokで企業の雰囲気を発信

- LINE公式アカウントを活用し、企業情報を発信

- YouTubeで社員インタビューや職場紹介動画を配信

成功事例 ある地方企業は、地域ターゲティングしたFacebook広告を活用し、応募数を3倍に増加させました。

関連記事:SNS採用広告とは?効果や向いている企業、費用まで徹底解説!

関連記事:新卒採用にSNS採用広告を使うメリットを解説!

関連記事:プロが解決!SNS広告を採用に使うべき?気になる疑問25に回答!

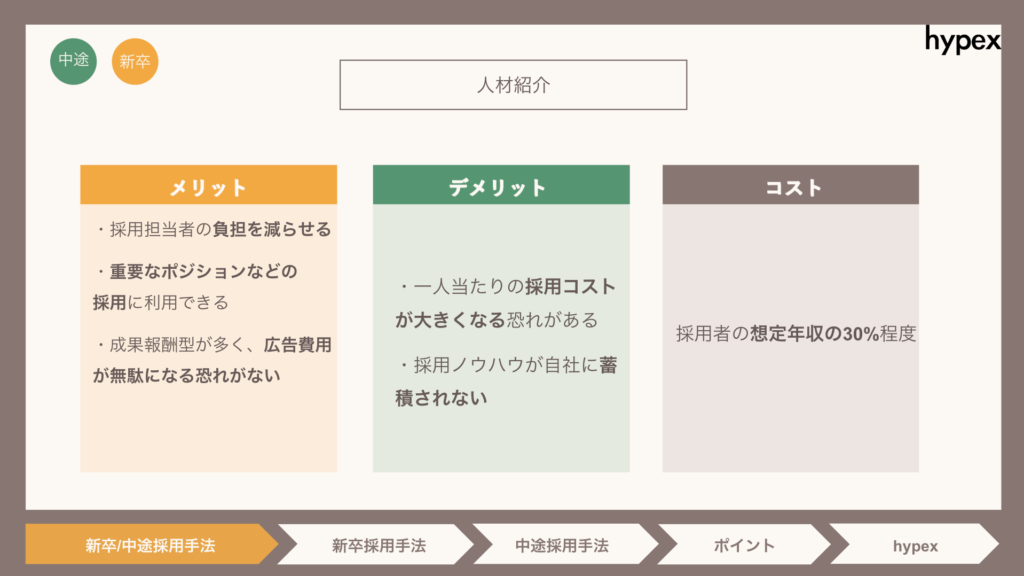

人材紹介(エージェント活用)

出典:リクルートエージェント

特色

- 既に転職を希望している「顕在層」と接触できる

- 企業の求めるスキルや経験にマッチした候補者を紹介してもらえる

- 面談から内定までスピード感を持って進めやすい

おすすめの理由

人材紹介(エージェント活用)は、中途採用の王道ともいえる手法です。すでに転職意欲が高い求職者とマッチングできるため、即戦力の確保に適しています。企業側の要件に合った候補者をプロのエージェントが選定し紹介してくれるため、ミスマッチを減らし、採用成功率を高めることも可能です。

さらに、面談の調整や条件交渉などもエージェントが間に入って進めてくれるため、採用担当者の負担を軽減できる点もメリットとなります。

活用のポイント

- 専門職やエグゼクティブ層の採用に適している

→ 即戦力を求めるなら、特定の業界や職種に強いエージェントを活用する - 成功報酬型が多いため、予算に応じた計画が必要

→ 採用が決定した際にに紹介手数料が発生するため、事前にコストを想定しておく

おすすめの人材紹介(エージェント活用)は下記の記事を参考にしてください。

関連記事:30代におすすめの転職エージェント10選|未経験OKな人材紹介会社

関連記事:40代におすすめの転職エージェント12選|女性向け・ハイクラスなどの人材紹介会社

関連記事:50代におすすめの転職エージェント・サイト|人気の人材紹介会社や注意点とは

大学のキャリアセンターとの連携

学内イベントや推薦枠を活用

大学のキャリアセンターとの関係を構築することで、推薦枠や学内イベントへの参加が可能になります。

メリット

- 大学推薦の信頼度が高い

- 研究室訪問などで理系学生に直接アプローチできる

- 学内での認知度を高められる

デメリット

- 大学との関係構築に時間がかかる

- 特定の大学に偏ると母集団が狭まる

- 推薦枠に頼りすぎると多様性が失われる

実施のポイント

- 企業説明会を学内で開催

- 学生向けの就職相談会を提供し、企業の認知度を高める

- 研究室訪問を実施し、理系学生の母集団を形成

成功事例:あるメーカーは、研究室訪問を強化し、理系学生の応募を前年比1.8倍に増やしました。

OB・OG訪問の活用

学生と同じ大学の先輩からの情報は信頼度が高い

学生にとって、身近なOB・OGの声は非常に大きな影響を与えます。

メリット

- 学生にとって親しみやすく、信頼度が高い

- 企業のリアルな雰囲気を伝えやすい

- OB・OGの体験談が説得力を持つ

デメリット

- OB・OGが少ない企業では実施が難しい

- 学生が必ずしもOB・OG訪問を希望するわけではない

- 日程調整が大変

実施のポイント

- OB・OG訪問の機会を増やす

- 大学別の先輩インタビューをWebに掲載

- SNSやLINEを活用し、気軽に先輩と話せる環境を作る

成功事例:ある企業は、OB・OG訪問の機会を増やした結果、内定承諾率が大幅に向上しました。

キャリアイベント・就活セミナーの開催

学生の就活サポートを行いながら母集団を形成

企業が主催するキャリアイベントは、母集団形成と企業ブランディングの両方に効果があります。

メリット

- 学生に価値ある情報を提供できる

- 企業の専門性をアピールできる

- 参加者のエントリー率が高まる

デメリット

- 準備に手間とコストがかかる

- セミナーの内容次第では効果が薄い

- 集客が難しいこともある

実施のポイント

- 業界研究セミナーを開催

- 就活のノウハウを提供するコンテンツを用意

- 無料相談会を実施し、学生の悩みに寄り添う

成功事例:ある企業は、就活セミナーを開催し、エントリー数を50%増加させました。

関連記事:採用イベントとは?成功するための企画・運営ポイント完全ガイド

採用サイトの最適化

企業理解を増やし、望む人材とのマッチ度を上げる

採用サイトが検索結果の上位に表示されることで、より多くの学生に企業情報を届けることができます。

メリット

- 長期的に安定した流入が期待できる

- 広告費を抑えられる

- 企業の魅力を深く伝えられる

デメリット

- 成果が出るまでに時間がかかる

- 競合企業も対策しているため、上位表示が難しい

- 定期的なコンテンツ更新が必要

実施のポイント

- 「新卒採用 × 業界名」などのキーワードを意識したコンテンツ作成

- 社員インタビュー記事を充実させ、検索流入を増やす

- モバイル対応を強化し、スマホで見やすい設計にする

【参考】内定者フォロー施策も重要

内定辞退を防ぎ、最終的な母集団の確保

母集団形成だけでなく、内定辞退を防ぐフォローも重要です。

メリット

- 内定辞退率を下げられる

- 学生の不安を解消できる

- 企業へのロイヤルティが向上する

デメリット

- フォローに手間とコストがかかる

- 過度なフォローは逆効果になる

- 全員が参加するとは限らない

実施のポイント

- 内定者向けイベントを開催し、企業理解を深める

- メンター制度を導入し、入社前の不安を解消

- SNSで内定者同士の交流を促進

成功事例:ある企業は、内定者向けにオンライン交流会を実施し、内定辞退率を30%低下させました。

関連記事:母集団形成の成功事例10選!採用を劇的に変えた企業の革新的アプローチ

母集団形成の課題と解決策

- 課題①:応募者の質が低い → 採用ターゲットの明確化とペルソナ設定。

- 課題②:エントリー数が伸びない → 採用マーケティング戦略の強化。

- 課題③:内定辞退率が高い → 内定者フォローアップの充実。

母集団形成の課題と解決策:成功する採用戦略とは?

母集団形成は、新卒・中途を問わず、企業の採用活動において非常に重要なプロセスです。しかし、ただ応募者の数を増やすだけでは、採用の成功にはつながりません。「応募者の質が低い」「エントリー数が伸びない」「内定辞退率が高い」などの課題が発生し、思うような採用ができないケースも少なくありません。

この記事では、企業が母集団形成において直面しやすい3つの課題と、その具体的な解決策について詳しく解説します。

課題①:応募者の質が低い → 採用ターゲットの明確化とペルソナ設定

現状の問題点

採用活動において「応募者は集まるが、求める人材がなかなか見つからない」「面接をしてもスキルや企業文化に合わない候補者ばかり」という問題に直面している企業は多くあります。これは、採用ターゲットが不明確なまま母集団形成を行っていることが主な原因です。

例えば、技術力の高いエンジニアを採用したいのに、営業向けの採用広報をしていたり、企業の文化にフィットしない人材ばかりを集めてしまっているケースが考えられます。

解決策:ペルソナ設定を明確にする

採用ターゲットを明確にするためには、まず**ペルソナ(具体的な人物像)**を設定することが重要です。

ペルソナ設定のステップ

求めるスキル・経験の整理

例:「機械学習の知識を持つ理系大学院生」「データ分析が得意なマーケティング志望の文系学生」など

価値観・適性の明確化

例:「チャレンジ精神旺盛な人材」「チームワークを重視できる人」など

採用ターゲットの行動パターンを分析

例:「ITエンジニア志望なら、技術系のイベントや勉強会に参加している可能性が高い」

例:「営業志望なら、学生時代にインターンやアルバイト経験が豊富」

実践例:ペルソナ設定を活用した採用活動

例えば、外資系コンサル企業では「論理的思考力があり、リーダーシップを発揮できる人材」を求めていました。そこで、MBA取得を目指す学生向けのイベントを開催し、そこから優秀な人材を確保することに成功しました。

このように、求める人物像を明確にし、それに適した母集団を形成することで、採用の精度を高めることができます。

課題②:エントリー数が伸びない → 採用マーケティング戦略の強化

現状の問題点

「求人を出しても応募が少ない」「企業説明会の参加者が増えない」といった問題に直面している企業は、採用マーケティングが十分に機能していない可能性があります。

特に、知名度が低い企業や、地方企業の場合、大手企業に比べて自然な応募が集まりにくい傾向があります。さらに、近年は就活ナビサイトだけでなく、SNSやYouTubeなどのデジタルメディアを活用した採用活動が主流になっているため、従来の手法だけでは効果が出にくくなっています。

解決策:ターゲットに合った採用マーケティングを展開

採用マーケティングを強化するには、以下のような手法を組み合わせて活用するのが効果的です。

1. 採用ブランディングの強化

企業の強みを明確化し、学生に魅力を伝える

- 社員インタビュー記事の作成:「入社後のキャリアパス」や「実際の業務内容」を具体的に紹介

- 企業のSNS運用:InstagramやX(旧Twitter)を活用し、社内の雰囲気を発信

2. デジタル広告の活用

ターゲットを絞ったWeb広告でエントリー数を増やす

- Google広告・Facebook広告で、就活中の学生にリーチ

- LINE広告・YouTube広告を活用し、興味を引くコンテンツを配信

3. ダイレクトリクルーティング

企業から積極的に学生にアプローチ

- OfferBoxやキミスカなどのスカウト型サイトを活用

- LinkedInやX(旧Twitter)で直接コンタクトを取る

実践例:デジタルマーケティングでエントリー数を増やした企業

ある地方メーカーでは、InstagramとYouTubeを活用した採用広報を行った結果、前年比でエントリー数が2.5倍に増加。特に動画コンテンツが好評で、説明会参加者の増加につながりました。

課題③:内定辞退率が高い → 内定者フォローアップの充実

現状の問題点

せっかく内定を出しても、学生が辞退してしまうケースが多発する企業は、内定者フォローが不足している可能性があります。

特に、競争率の高い業界では、内定者が複数の企業からオファーを受けていることが多いため、内定を出しただけでは安心できません。学生の不安を解消し、企業へのエンゲージメントを高めることが重要です。

解決策:内定者フォローを強化し、辞退を防ぐ

内定辞退を防ぐためには、学生との関係を継続的に築くことが重要です。

1. 内定者向けのイベントを定期的に開催

懇親会や研修を実施し、企業とのつながりを強化

- 「内定者懇親会」を開催し、同期との交流を深める

- 「社内イベントに招待」し、企業文化を実感してもらう

2. メンター制度の導入

内定者に先輩社員をつけ、不安を解消

- 内定者1人につき、若手社員1人が担当し、定期的に連絡を取る

- 内定者が気軽に相談できる環境を整えることで、安心感を提供

3. 入社前の課題やプロジェクトを提供

企業との関わりを持続させる

- 「簡単な業務体験」や「オンライン勉強会」を実施し、入社後のイメージを喚起

- 事前にスキルを身につける機会を提供することで、不安を解消

実践例:フォロー施策で内定辞退率を大幅に削減

大手IT企業では、内定者同士のグループワークを導入し、内定者同士の結束を強める取り組みを実施。結果として、内定辞退率が従来の20%から5%にまで改善されました。

関連記事:採用市場の覇者に!母集団形成の採用マーケティング戦略

母集団形成の成功法則まとめ

最後までご覧いただき、ありがとうございます。母集団形成は、企業の採用活動を成功させるために欠かせない重要なプロセスです。しかしながら、ただ応募者を増やすだけでは、企業の求める人材とマッチしない可能性が高くなります。そのため、ターゲットを明確にし、適切な採用チャネルを活用しながら、戦略的にアプローチすることが求められます。また、内定辞退率を低減するためのフォロー施策や、採用コストの最適化も重要なポイントです。企業の成長を支える優秀な人材を確保するために、「量」と「質」のバランスを考慮した母集団形成をぜひご検討ください。

※母集団形成のやり方が分からない、もしくは母集団形成を代行して欲しい方は当サイトhypexにご相談ください。予算や目的などをオンラインでヒアリングし、最適な提案をさせていただきます。支援させていただいた企業は月間300名以上の応募を獲得しています。相談料は一切かかりません。 まずは相談だけでも構いません。

成長企業における採用ブランディング・採用マーケティングを専門とし過去2年で50社以上を直接支援。前職では、月間150万利用者数を超える医療・美容のWebサービスの事業責任者、兼経営陣として組織の成長を牽引。成長組織におけるOKRを利用した評価制度の構築や外国人、ジェネレーション、女性、LGBTQ+などのダイバーシティ・マネジメントに尽力。