Googleも実践!アルムナイ採用とは?「退職=損失」の時代は終わった!

2025.03.12

「退職」は必ずしも終わりではありません。近年、多くの企業が「アルムナイ採用」を導入し、一度退職した社員を再び迎え入れる新たな人材戦略を展開しています。日本ではまだ馴染みの浅いこの手法ですが、海外ではすでに主流となっており、Googleやマイクロソフト、アクセンチュアなどの企業が積極的に活用しています。

アルムナイ採用とは何か? なぜ今、注目されているのか? 企業と個人の関係が変化する現代において、アルムナイ採用が持つ可能性を詳しく解説していきます。

アルムナイ採用のやり方が分からない、もしくはアルムナイ採用について相談したい方は株式会社hypexにご相談ください。予算や目的などをオンラインでヒアリングし、最適な提案をさせていただきます。支援させていただいた企業は月間300名以上の応募を獲得しています。相談料は一切かかりません。 まずは相談だけでも構いません。

アルムナイ採用とは?意味と注目される理由

近年、多くの企業が導入を進めている「アルムナイ採用」。特に、少子高齢化による人材不足や、企業と個人の関係性の変化により、アルムナイ採用が注目されています。日本ではまだ新しい概念ですが、アメリカやヨーロッパではすでに一般的な採用手法として定着しています。

アルムナイ採用の定義と概要

「アルムナイ(Alumni)」とは、もともとラテン語で「卒業生」「同窓生」を意味する言葉です。ビジネスの分野では、「元社員」「OB/OG」を指します。

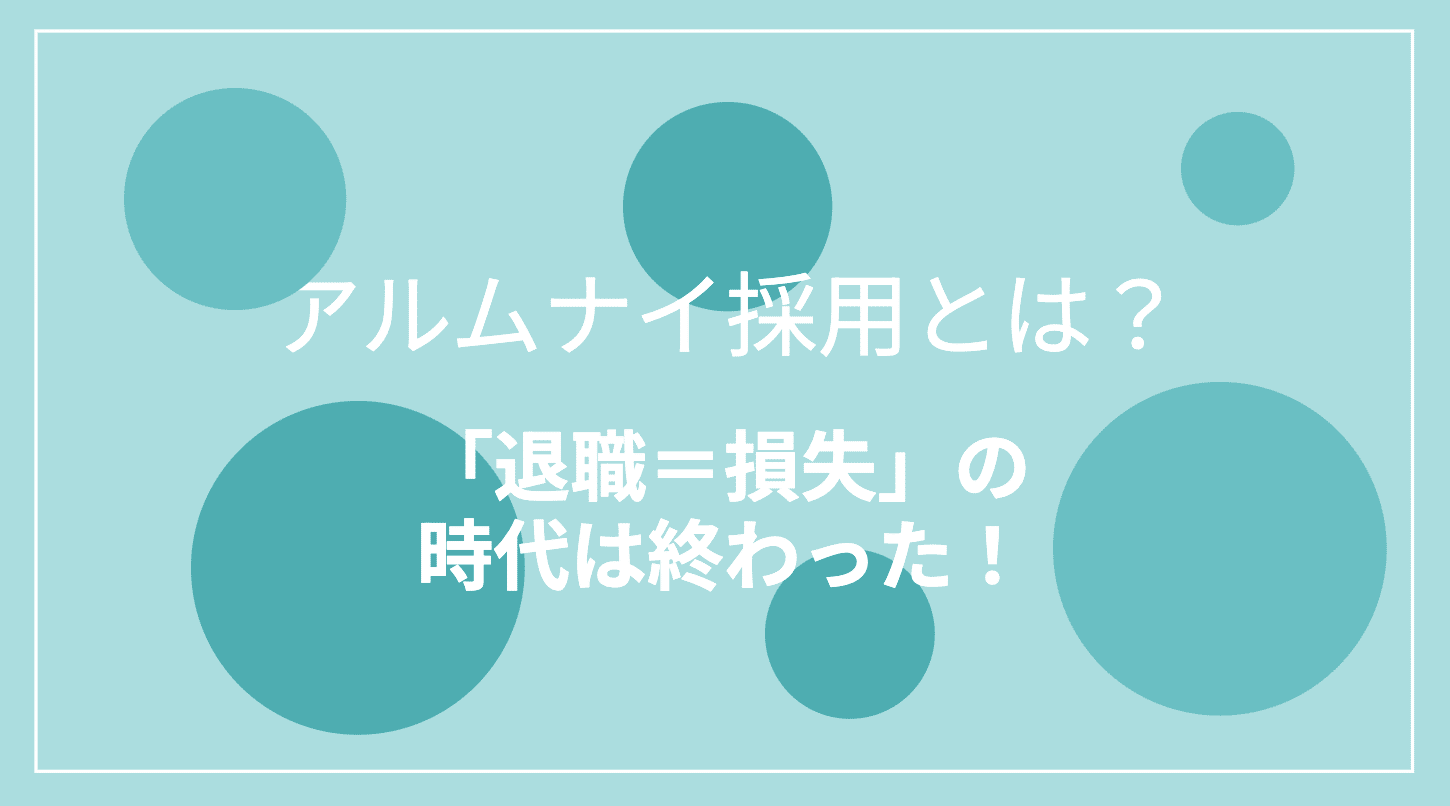

「アルムナイ採用」とは、一度企業を退職した元社員を再び雇用する採用手法のことを指し、企業にとって即戦力を確保できる有力な手段の一つとされています。

かつて日本の企業では「終身雇用」が当たり前であり、転職はネガティブなものとされていました。しかし、近年では人材流動性が高まり、転職が一般的になっています。その流れを受け、「一度退職した社員が再び戻る」という柔軟な採用スタイルが求められるようになっています。

【データ】

日本の転職者数は過去最高水準

総務省の労働力調査(2023年)によると、転職者数は年間370万人を超え、過去最高を記録しました。

「再雇用」を希望する企業の割合は6割超

人材サービス会社のエン・ジャパンの調査(2023年)では、企業の62%が「元社員の再雇用を歓迎する」と回答しています。日本ではまだ導入企業が少ないものの、グローバル企業を中心に「アルムナイ採用」が進んでおり、今後のトレンドになると予測されています。

アルムナイ採用が注目されている理由

1. 少子高齢化による採用市場の縮小

日本の労働人口は減少の一途をたどっています。総務省の統計によると、日本の生産年齢人口(15〜64歳)は、1995年の8,726万人から2023年には7,000万人を切る水準にまで減少しました。2030年には6,800万人、2050年には5,200万人まで落ち込むと予測されています。

企業の人材確保はますます困難になり、新規採用や中途採用だけに頼るのはリスクが高い状況です。

このような背景から、新卒採用や転職市場での競争を避け、すでに企業文化を理解している元社員を再雇用する「アルムナイ採用」が、優れた人材確保の手段として注目されています。

2. 企業と個人の関係の変化(終身雇用からキャリアの多様化へ)

かつて日本では「一度入社したら定年まで働く」のが一般的でしたが、現在では「キャリアの多様化」が進んでいます。 かつての「転職=マイナス評価」という考え方は消え、キャリアアップのための転職が主流となっています。

働き方の多様化により、一度企業を離れても「いつでも戻れる」環境が求められています。企業が「終身雇用」にこだわる時代は終わり、「長期的な関係性を築く」ことが重視されるようになっています。実際の事例として、リクルートやサイボウズなど、一部の日本企業では「退職しても関係を維持する仕組み」を積極的に構築しています。

このような背景から、企業は元社員を単なる「退職者」として扱うのではなく、「いつか戻る可能性のある人材」として関係を継続する戦略を取るようになっています。

3. アルムナイネットワークを活用した採用手法の拡大

企業と退職者の関係を維持する「アルムナイネットワーク」が急速に広まっています。LinkedIn(リンクトイン)などのSNSを通じて、企業と元社員が簡単につながれるようになりました。アルムナイ専用のコミュニティプラットフォームを活用し、情報共有やイベントの開催を行う企業が増えています。

退職後も企業のブランドアンバサダーとして関わり続ける仕組みが整備されつつあります。

【具体例】

✅ アクセンチュア → 「Accenture Alumni Network」を設立し、アルムナイとの関係を継続

✅ マイクロソフト → 「Boomerang Hiring」として元社員の再雇用を積極的に実施

✅ デロイト → アルムナイ専用の採用プラットフォームを提供し、元社員の再雇用を支援

このように、アルムナイを企業の資産と捉え、再雇用を仕組み化する企業が増えています。

4. アメリカ・ヨーロッパなど海外では主流の採用手法

アルムナイ採用は、日本ではまだ新しい概念ですが、アメリカやヨーロッパではすでに「一般的な採用手法」として確立されています。

アメリカの企業の76%がアルムナイネットワークを活用(Harvard Business Review調査)し、Fortune 500企業の98%がアルムナイ採用を実施しているデータがあります。

アメリカの転職市場のうち、約20%が元社員の再雇用(LinkedIn調査)

海外では「アルムナイ採用」は単なる選択肢ではなく、企業の成長に不可欠な採用手法とされています。また、海外企業はアルムナイを単なる「元社員」としてではなく、「ブランドアンバサダー」「社外リソース」「未来のリターン社員」として位置づけています。

【日本企業との違い】

✅ 海外 → 退職者を「パートナー」として扱い、アルムナイネットワークを構築

✅ 日本 → 退職者=「社外の人」として距離を置く文化が根強い

しかし、日本でも「人的資本経営」の重要性が高まり、今後アルムナイ採用がより浸透する可能性が高いでしょう。

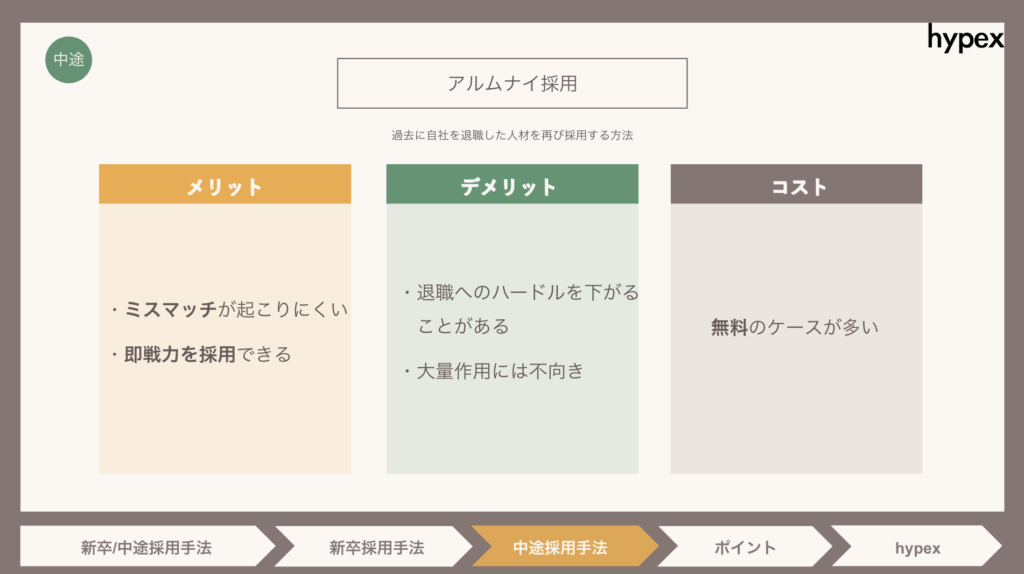

退職を「損失」にしない、企業と人材の新たな関係構築

ここまで読んで、アルムナイ採用を単に、「退職者の再雇用」と思われた方がいるかもしれません。アルムナイ採用の本質は、退職を「損失」にしない、企業と人材の新たな関係構築です。

一般的に「退職」というと、企業にとって人材の喪失を意味し、マイナスのイメージを伴います。しかし、アルムナイ採用の目的は、単なる「退職者の再雇用」ではなく、退職を損失ではなく新たな資産へと変えることにあります。

従来の人事戦略では、一度企業を離れた社員とは関係が断たれ、採用・育成にかけたコストが無駄になるという課題がありました。しかし、アルムナイ採用の考え方は、退職後も「企業の価値を高める存在」として関係を維持し、多様な形で企業と関わることを可能にするものです。

再雇用(ブーメラン採用)

→ 退職者を再び正社員や契約社員として迎え入れ、即戦力として活躍してもらう。

ビジネスパートナーとしての関係

→ 退職後に起業した元社員と業務提携し、新たなビジネスチャンスを生み出す。

フリーランス・副業での協業

→ 退職者がフリーランスとして活躍する場合、プロジェクトベースで業務を委託する。

社外アンバサダーとしての活躍

→ 元社員が企業のブランドを発信し、求職者やビジネスパートナーに企業の魅力を伝える役割を担う。

採用支援・リファラル採用への貢献

→ アルムナイが転職市場で活躍する中で、自社に適した人材を紹介する「リファラル採用」のハブになる。

関連記事:リファラル採用とは?メリットや注意点、成功事例を解説!

このように、アルムナイは退職後も多様な形で企業とつながり続けることができ、単なる「再雇用」ではなく、企業の価値を向上させる新しい人材戦略の一環として機能します。

外資系企業では「卒業(Graduation)」という言葉を使い、退職をポジティブな変化と位置付ける文化があります。社員はキャリアのステージに応じて最適な環境を選び、いつでも戻れるという関係性が築かれているため、退職がネガティブなものではなく、次のステップへの成長として捉えられています。

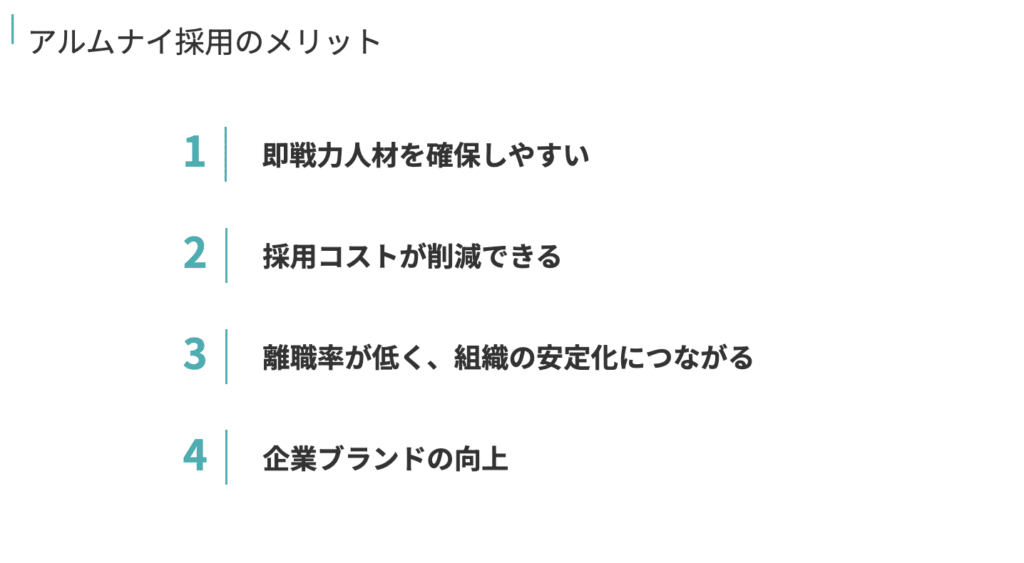

アルムナイ採用のメリット

即戦力人材を確保しやすい

アルムナイ採用の最大の強みは、即戦力として活躍できる人材を確保しやすいことです。通常の新規採用では、新入社員は業務を一から学び、企業文化に適応するまでに時間がかかります。しかし、アルムナイ採用では、すでに会社の業務フローや文化を理解しているため、即座にパフォーマンスを発揮できる可能性が高いです。

特に以下のようなケースでは、スムーズに業務へ復帰できます。

- 同じ職種・部署への復帰

- 退職後、同業界・類似職種での経験を積んでいる

- 退職期間が短く、最新の企業方針やシステムを把握している

また、リモートワークが普及する現代では、復職後もスムーズにオンラインで業務を開始できるという利点もあります。

採用コストが削減できる

企業にとって人材採用のコストは大きな負担です。一般的に、企業が中途採用を行う際のコストは以下のようになります。

- 求人広告掲載費:30万~100万円(媒体や掲載期間による)

- 人材紹介手数料:年収の25~35%(1人あたり100万~300万円)

- 採用イベント費用:合同説明会や面接会場などの運営コスト

- オンボーディング費用:研修・教育コスト(10万~50万円)

アルムナイ採用では、これらのコストを大幅に削減できます。企業がすでに採用したことのある人材であるため、採用エージェントを利用する必要がなく、求人広告を出す手間も不要です。新入社員向けの長期的な研修が不要なため、教育コストを抑えつつ、高い生産性を発揮できる人材を確保できるというメリットもあります。

離職率が低く、組織の安定化につながる

アルムナイ採用によって復職した社員は、定着率が高い傾向にあります。その理由は以下の通りです。

- 外部で経験を積み、改めて企業の良さを理解したうえで戻ってくる

- 以前の退職理由が解消されている(例:ワークライフバランスの改善、昇進機会の提供)

- 職場環境や企業文化への適応ストレスが少ない

実際に、米国企業の調査では、アルムナイ採用者の離職率は通常の中途採用者よりも低いことが分かっています(LinkedIn調査によると、アルムナイの再離職率は通常の中途採用者よりも約15%低い)。長期的に組織の安定化を図る上でも、アルムナイ採用は有効な戦略の一つと言えるでしょう。

企業ブランドの向上

企業とアルムナイとの関係を良好に保つことは、企業ブランドの向上にもつながります。以下のような影響が期待できます。

アルムナイの口コミ・評価がポジティブになる

→ 退職後も企業に対して良い印象を持ち、リファラル採用(知人紹介)にも貢献

「また戻りたい」と思える企業文化が形成される

→ 企業文化や働きやすさが外部に広がり、求職者にとって魅力的な企業となる

顧客・パートナーとの信頼関係強化

→ アルムナイが顧客やビジネスパートナーになった際に、関係性が円滑に進む

特にIT企業や外資系企業では、アルムナイネットワークの活用が当たり前となっており、企業のレピュテーション(評判)向上にも寄与しています。

【注意点】アルムナイ採用で起こりうるリスク

- 全員が戦力になるとは限らない(ブランクが長い場合、スキルギャップの可能性)

- 社内の現役社員とのバランス(復職者と既存社員の関係構築が必要)

- アルムナイの退職理由に左右される(円満退職か、トラブル退職かで採用の可否が変わる)

アルムナイ採用はメリットばかりではありません。スキルギャップ、社内バランスの調整、退職理由による影響が出る、などのリスクも起こる可能性があります。

企業がアルムナイ採用を成功させるためには、単なる「再雇用」ではなく、アルムナイとの関係を長期的に構築し、適切なマッチングを行うことが重要となります。

アルムナイ採用の成功事例【企業の実例】

アルムナイ採用は、単なる「再雇用」にとどまらず、企業と元社員が新たな価値を共創する仕組みとして注目されています。ここでは、アルムナイ採用を成功させた企業の具体的な事例を紹介します。

Googleは、元社員(アルムナイ)との関係を積極的に維持し、再雇用の仕組みを整えています。同社は、元社員とのネットワークを通じて、社内に馴染みのある優秀な人材をスムーズに再雇用する体制を構築しています。

Googleのアルムナイ採用の特徴

- 「Google Alumni Network」を運営し、元社員とのつながりを維持

- 再雇用を促進する文化を社内に定着させている

- 他社で得たスキルや経験を評価し、新たな役職で迎え入れる

Googleでは、エンジニアやマーケティング担当者が一度退職し、スタートアップや他の企業で経験を積んだ後に再雇用されるケースが多く見られます。Googleの企業文化に適応済みでありながら、他社で培った新たなスキルを持ち帰るため、より高いパフォーマンスを発揮できる点が強みです。

マイクロソフト

マイクロソフトは、「Boomerang Hiring(ブーメラン採用)」という戦略を採用し、元社員の再雇用を促進しています。「Boomerang Hiring」とは、一度退職した従業員が他社で経験を積み、再び元の企業に戻る採用手法です。

マイクロソフトの取り組み

- アルムナイを「企業資産」として評価し、積極的に再雇用

- 「Microsoft Alumni Network」*を運営し、イベントやオンライン交流を通じてアルムナイとの関係を維持

- 「戻りたい」と思わせる企業文化の構築(オープンな職場環境・キャリア成長支援)

マイクロソフトでは、エンジニアやプロジェクトマネージャーが、競合企業やスタートアップでの経験を積み、その後、より上級のポジションで再雇用されるケースが多くあります。

例えば、マイクロソフトを辞めた後にAmazonやGoogleで経験を積み、再びマイクロソフトに戻ってくるというキャリアパスが一般的です。

アクセンチュア

アクセンチュアは、コンサルティング業界の中でも特にアルムナイとの関係維持に力を入れている企業です。コンサル業界では、他社での経験を積んだ元社員が戻ってくるケースが多いため、アルムナイ採用の仕組みが非常に重要視されています。

アクセンチュアのアルムナイ戦略

- 「Accenture Alumni Network」という専用プラットフォームを運営

- アルムナイ向けのキャリア支援、学習プログラム、ネットワーキングイベントを提供

- アルムナイを「新規ビジネスの橋渡し役」として活用

アクセンチュアでは、アルムナイが起業したスタートアップと提携するケースが多く見られます。元社員が新しい会社を立ち上げ、アクセンチュアと業務提携することで、アルムナイとのビジネスシナジーが生まれています。同社に戻ってくる元社員の多くは、より高い役職で採用される傾向にあります。

日本企業(野村證券、ソニー、リクルート、トヨタ自動車、住友商事)

日本でも、アルムナイ採用を積極的に活用する企業が増えています。

特に、金融、メーカー、人材業界では、元社員を再雇用することで競争力を高める動きが活発化しています。

トヨタ自動車の事例

トヨタ自動車は、モビリティカンパニーへの変革を目指す中で、多様な人材の活躍を促進する企業風土づくりに取り組んでいます。その一環として、2022年3月にアルムナイネットワークの構築を開始しました。このネットワークを通じて、アルムナイとの継続的な関係を築き、再入社の機会提供や現所属企業との協業、さらにはアルムナイが現役社員へのキャリア教育を行うなど、多岐にわたるアプローチを展開しています。

具体的な成果として、トヨタで約30年間勤務した後、他社での経験を積んだ元社員が再入社し、新たな挑戦を続けている事例があります。このように、アルムナイの再雇用は、企業に新たな視点や経験をもたらし、組織の多様性と競争力を高める効果が期待されています。

住友商事の事例

住友商事は、アルムナイを「価値創造の重要なパートナー」と位置づけ、アルムナイネットワークの構築に注力しています。具体的な取り組みとして、2019年9月と2021年3月に「SCアラムナイ・ネットワーク総会」を開催し、専用サイトを通じて定期的に情報提供を行っています。これにより、アルムナイと現役社員の交流を促進し、新たなビジネス機会の創出や組織風土の醸成を目指しています。

さらに、住友商事は退職者との協業を積極的に推進しており、具体的な成果として、退職者が起業した企業と共同で新たなサービスを開発するなど、アルムナイとの連携によるイノベーションを実現しています。

野村證券のアルムナイ採用

- 「野村アラムナイ・ネットワーク」を運営し、元社員との関係を維持

- 退職後に海外の金融機関やベンチャーキャピタルで経験を積んだ人材を再雇用

- 即戦力人材として迎え入れるケースが多い

ソニーのアルムナイ採用

- 「オープンイノベーション」の一環として、元社員との関係を重視

- 退職後に起業したアルムナイと新規事業で協業するケースが多い

- 「出戻り採用」だけでなく、パートナー企業としての関係構築にも力を入れている

リクルートのアルムナイ採用

- 「リクルートOB/OGネットワーク」を運営し、元社員同士の交流を促進

- 人材業界の経験を活かし、元社員がスタートアップや他企業で成功した後に再雇用

- アルムナイを「顧客」としても活用し、企業成長に貢献

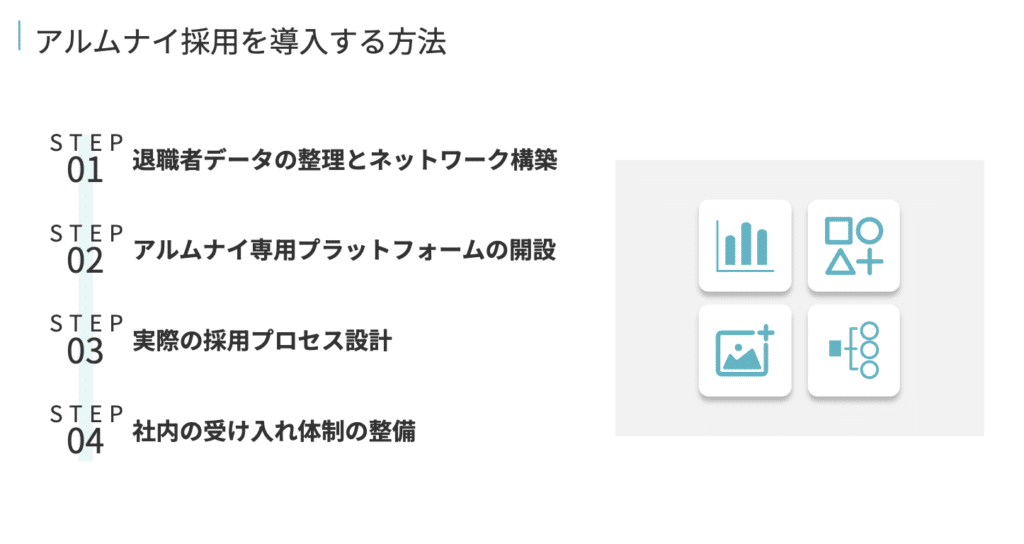

アルムナイ採用を導入する方法【企業向け導入ガイド】

アルムナイ採用を成功させるためには、単に「元社員を再雇用する」だけでなく、長期的なネットワークの構築と受け入れ体制の整備が重要です。ここでは、具体的な導入ステップを詳しく解説します。

1.退職者データの整理とネットワーク構築

アルムナイ採用を導入するためには、まず企業が退職者(アルムナイ)のデータを整理し、継続的な関係を築くことが必要です。退職者とのネットワークを維持することで、再雇用の可能性を高め、スムーズな採用につなげることができます。

退職者リストの整備(連絡先・キャリア状況の管理)

- 過去の退職者の情報をデータベース化(氏名・連絡先・退職理由・スキル・現在の勤務先)

- 退職後のキャリア状況を定期的に更新し、スキルアップや転職先の動向を把握

- 企業とポジティブな関係を持つアルムナイを優先的にリストアップ

アルムナイとの関係維持(SNS・メールなどでの定期的なコミュニケーション)

- 企業のニュースレターやメールを定期的に送付し、アルムナイとの接点を維持

- LinkedIn、Facebook、X(旧Twitter)などのSNSを活用し、アルムナイ向けの情報発信

- 退職者限定のSlack・Discordコミュニティを作り、情報交換の場を提供

- 企業内のイベントやセミナーへの招待(オンライン・オフライン問わず)

成功事例

リクルートは、退職者のデータをクラウド管理し、定期的なキャリア情報のアップデートを実施。 元社員との関係を継続的に築くことで、アルムナイ採用を成功させています。

2.アルムナイ専用プラットフォームの開設

アルムナイとの関係を強化し、情報提供を円滑に行うためには、専用のプラットフォームを開設するのが効果的です。

アルムナイ向けの採用情報・ニュース配信

- 企業の最新情報、採用情報、求人情報を掲載

- アルムナイ向けのキャリア相談窓口を設置

- 退職者向けの福利厚生・特典(オンライン研修、キャリア支援など)を提供

企業側が定期的にイベント・交流会を開催

- オンラインイベント(ウェビナー・パネルディスカッション)

- オフライン交流会(ネットワーキングイベント、OB/OG会)

- アルムナイ限定の社内勉強会や講演会を開催

- 社員×アルムナイのコラボレーションを推進(新規事業開発など)

成功事例

アクセンチュアは、「Accenture Alumni Network」を運営し、元社員とのネットワークを強化。 イベントや勉強会を定期的に開催し、アルムナイが再び企業とつながる仕組みを整えています。

3.実際の採用プロセス設計

アルムナイ採用を円滑に進めるためには、通常の採用プロセスとは異なる仕組みを構築することが重要です。

アルムナイ向けの採用枠を設ける

- 「アルムナイ枠」の設置(社内募集・社外公募)

- 元社員向けの特別選考ルートを設ける(書類審査の簡素化、1次面接免除など)

- 企業とアルムナイの関係性に応じた採用基準を設定

適切な評価基準・面接プロセスを確立する

- アルムナイの「退職理由」を評価基準の一部とする

- 「退職後に得た経験・スキルの活用度」を評価

- 元社員と現社員の関係性を考慮した適切なポジション配置

「退職理由」を評価基準にするのは、円満退職の場合は 採用プロセスを簡素化、ネガティブな退職理由の場合は慎重に評価するなどです。

成功事例

野村證券では、アルムナイ採用において、「退職後のキャリアアップ経験」を重視した評価基準を採用。再雇用の際には、以前と異なる役職・業務にアサインすることで、新たな成長機会を提供しています。

関連記事:採用プロセス(採用フロー)とは?作り方や重要性、改善方法を解説

4.社内の受け入れ体制の整備

アルムナイ採用を成功させるためには、復職後の環境整備が不可欠です。 既存社員との関係構築や、キャリアパスの明確化がポイントになります。

既存社員とアルムナイの関係構築

- 復職後のオンボーディングプログラムを用意

- 既存社員向けにアルムナイ採用の意義を説明

- アルムナイ専用のメンター制度を導入

- 復職後の役割と期待値を明確に伝える

復職後のキャリアパス設計

- アルムナイ社員がキャリアアップできる道筋を整備

- 復職後の研修プログラムを用意し、スキルの最新化をサポート

- 社内の異動・昇進の機会をアルムナイ社員にも開放

- アルムナイが「戻りやすい環境」と「成長できる環境」を両立

成功事例

ソニーでは、アルムナイ社員向けの復職プログラムを整備。「元社員専用のキャリア相談窓口」を設置し、復職後の成長を支援しています。

【まとめ】アルムナイ採用を導入する方法

アルムナイ採用を成功させるためには、「退職後の関係構築」→「専用プラットフォーム開設」→「採用プロセス整備」→「社内の受け入れ体制強化」の流れが重要です。

単なる「再雇用」ではなく、アルムナイと企業が新たな価値を共創できる関係を築くことが、今後のアルムナイ採用のカギとなるでしょう。

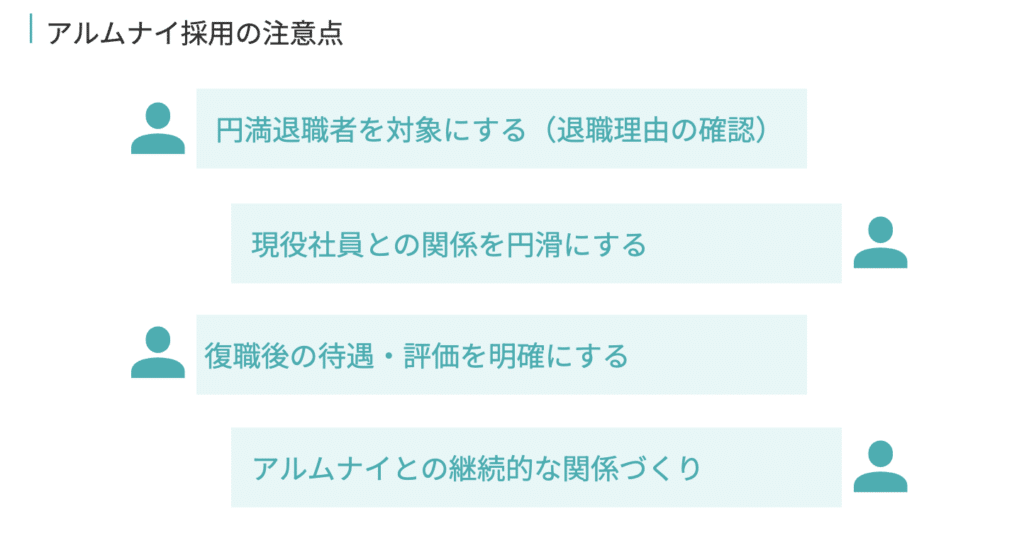

アルムナイ採用の注意点と失敗しないためのポイント

アルムナイ採用は即戦力を確保しやすく、採用コストを抑えられるメリットがありますが、適切に運用しないと社内の不満やミスマッチを引き起こすリスクもあります。成功させるためには、以下のポイントを押さえて慎重に進めることが重要です。

関連記事:採用ミスマッチを防ぐ原因と対策!面接・適性検査の見直しポイントまとめ

円満退職者を対象にする(退職理由の確認)

アルムナイ採用を成功させるには、まず「誰を採用対象にするか」を慎重に見極める必要があります。特に、過去に企業とトラブルを起こして退職した人や、企業文化に適応できなかった人を再雇用すると、組織の士気や生産性に悪影響を与える可能性があります。

退職理由を明確に確認する

自己成長やキャリアアップを理由に退職した社員は、復職後も高いパフォーマンスを発揮する可能性が高いでしょう。一方、上司との対立や社内の人間関係が原因で辞めた社員を再雇用すると、過去の問題が再燃するリスクがあります。

円満退職した社員を優先する

退職時に企業と良好な関係を築いていたアルムナイは、復職後の適応もスムーズです。逆に、退職時に悪い印象を持っていた人は、復職後も不満を抱えやすい。

失敗例

ある企業では、スキルが高いがパワハラ問題で退職した元社員を再雇用した結果、現社員とのトラブルが続出。結果的に、再び退職することになり、組織全体の士気も低下してしまったという事例があります。

現役社員との関係を円滑にする(アルムナイを優遇しすぎない)

アルムナイ採用が成功するかどうかは、「復職者と既存社員の関係をどう築くか」に大きく左右されます。

アルムナイを特別扱いしすぎない

「元社員だから」という理由で特別待遇を与えると、既存社員との間に不公平感が生まれ、社内の士気が低下します。特に、昇進や給与の決定において、復職者が既存社員よりも優遇されると、社内のモチベーションを損なう原因になります。

現社員との関係構築をサポート

復職直後は、アルムナイ社員が現場の環境にスムーズに溶け込めるよう、オンボーディング支援が必要です。既存社員にも、アルムナイ採用の目的やメリットを理解してもらい、対立が生じないようにしましょう。

成功例

ある企業では、アルムナイ採用の際に、「社内説明会」を実施しました。既存社員に対して、「なぜアルムナイ採用を行うのか」「どういったメリットがあるのか」を丁寧に説明し、アルムナイの受け入れに前向きな環境を作ったことで、円滑な組織運営が実現しました。

社内制度の整備(復職後の待遇・評価を明確にする)

アルムナイ採用を円滑に進めるには、「復職後の待遇・評価基準」を明確にすることが重要です。特に、「アルムナイ社員がどのようなキャリアパスを歩めるのか」を事前に決めておくことで、再雇用後のトラブルを防ぐことができます。

「新入社員扱い」か「即戦力扱い」かを明確にする

以前のポジションに復職するのか、新しい役割を与えるのかを事前に決定しましょう。例えば、以前はマネージャーだった社員が復職後に一般社員から再スタートする場合、不満を抱く可能性があります。

給与・待遇の決定基準を明確にする

退職前の給与と同じにするのか、それとも新しい基準で決めるのかを明確にしてください。例えば、退職後に外部企業で経験を積んでスキルアップしていた場合、以前よりも高い給与を設定することも検討すべきです。

評価制度を整備し、公平なキャリアアップの道を作る

復職者が昇進・昇給の機会を公平に得られるよう、評価基準を明確化しましょう。既存社員との競争の中で不公平感が生まれないように注意してください。

成功例

ある大手企業では、アルムナイ採用の社員向けに「リターンオンボーディング研修」を実施しました。復職者に対し、最新の社内ルールやビジネス戦略を学ぶ機会を提供し、既存社員と同じ基準で評価される仕組みを整えました。

アルムナイとの継続的な関係づくり

アルムナイ採用を成功させるには、「退職したら終わり」ではなく、「退職後もつながりを維持する」ことが重要です。元社員との関係を継続的に築くことで、よりスムーズなアルムナイ採用が実現できます。

アルムナイ向けの定期的なイベントを開催

年に数回、アルムナイ向けの交流会・勉強会を開催します。例えば、「アルムナイキャリアフォーラム」といったイベントを開き、現在の社内情報を共有するなどです。

アルムナイネットワークを構築し、情報提供を続ける

LinkedIn・FacebookなどのSNSを活用し、アルムナイと継続的にコンタクトを取りましょう。企業の新プロジェクトや新製品の情報を定期的に発信し、元社員との関係を維持します。

アルムナイのキャリア支援を行う

企業として、アルムナイが転職やスキルアップを希望する際にサポートを提供しましょう例えば、オンライン講座の提供、キャリアカウンセリングの実施などです。

成功例

アクセンチュアは、「Accenture Alumni Network」というプラットフォームを運営し、元社員との関係を維持。退職後も、スキルアップの機会や社内ネットワークを活用できる仕組みを整備しています。

ポイントまとめ

アルムナイ採用は、単なる「再雇用」ではなく、企業とアルムナイが継続的な関係を築く仕組みとして運用すべきです。

- 円満退職者を優先する

- 現役社員との関係構築を重視

- 復職後の待遇や評価制度を明確化

- 退職後もつながりを維持する仕組みを整備

アルムナイ採用を適切に運用することで、企業の成長力を高めるだけでなく、ブランド価値の向上にもつながるでしょう。

企業の成長を支えるアルムナイ採用まとめ

最後まで、ご覧いただき、ありがとうございます。

アルムナイ採用は、単なる「再雇用」ではなく、退職を「損失」ではなく「新たな資産」に変える戦略的な取り組みです。

即戦力人材の確保、採用コストの削減、企業ブランドの向上など、多くのメリットがある一方で、復職後の受け入れ体制や社内の関係構築といった課題もあります。

海外ではすでにスタンダードとなっているアルムナイ採用ですが、日本においても「終身雇用からキャリアの多様化」という流れの中で、今後さらに普及していくでしょう。元社員とのネットワークを維持し、長期的な関係を築くことが、企業の競争力を高めるカギとなるのです。

アルムナイ採用のやり方が分からない、もしくはアルムナイ採用について相談したい方は株式会社hypexにご相談ください。予算や目的などをオンラインでヒアリングし、最適な提案をさせていただきます。支援させていただいた企業は月間300名以上の応募を獲得しています。相談料は一切かかりません。 まずは相談だけでも構いません。

成長企業における採用ブランディング・採用マーケティングを専門とし過去2年で50社以上を直接支援。前職では、月間150万利用者数を超える医療・美容のWebサービスの事業責任者、兼経営陣として組織の成長を牽引。成長組織におけるOKRを利用した評価制度の構築や外国人、ジェネレーション、女性、LGBTQ+などのダイバーシティ・マネジメントに尽力。