オープンカンパニーとは?企業の導入メリット・成功事例・最新トレンド

2025.07.22

採用広報や母集団形成の手法が多様化する中で、企業と学生の初期接点として「オープンカンパニー」が急速に注目を集めています。これは従来のインターンシップや説明会とは異なり、選考を目的としないカジュアルな情報提供型のイベントです。

経済産業省も主導して推進するこの制度は、単なるトレンドではなく、採用活動全体の質を左右する重要な起点になりつつあります。学生の就活観の変化、企業のブランディング戦略、そしてDX化に伴う情報発信のあり方を踏まえながら、オープンカンパニーの意義と活用方法を整理します。

この記事では、オープンカンパニーの定義やインターンシップとの違いに始まり、注目されている背景、企業にとっての活用メリット、実施形式や他社事例までを網羅的に解説。採用担当者として、「何を、誰に、どう届けるか」を考える上でのヒントを提供します。

※オープンカンパニーや自社の採用をプロに相談したい方は株式会社hypexにご相談ください。オンラインでヒアリングし、アドバイスをいたします。支援させていただいた企業は月間300名以上の応募を獲得しています。相談料は一切かかりませんので、お気軽にお問い合わせください。

オープンカンパニーとは?意味と定義

オープンカンパニーとは、学生が企業を「より深く知る」ことを目的に開催される、選考を目的としない情報提供型のイベントです。1日または数時間程度で実施されるケースが多く、会社説明、職場見学、社員との座談会、簡単な業務体験など、企業の雰囲気や業務内容を学生に伝えることに重点が置かれています。

目的は「企業理解の促進」であり、学生は応募書類や選考にとらわれることなく、気軽に参加することができます。企業側にとっては、自社の魅力を伝え、学生との接点を持つ絶好の機会となります。

インターンシップとの違い

「オープンカンパニー」とよく比較されるのが「インターンシップ」です。以下の表に、両者の主な違いをまとめます。

| 項目 | オープンカンパニー | インターンシップ |

| 主な目的 | 企業理解の促進 | 実務体験と人材発掘(選考を兼ねることも) |

| 期間 | 半日~1日程度(短期) | 数日~数週間(中・長期) |

| 内容 | 説明・見学・座談会など | 業務体験・課題ワーク・成果発表など |

| 選考の有無 | 基本的になし(自由参加) | 書類選考・面接あり |

| キャリア形成 | 企業研究の初期段階 | 選考直結や内定につながるケースもある |

インターンシップは、学生が企業内で実際の業務や課題に取り組み、就業体験を通じて職業理解やキャリア意識を深めるプログラムです。実務に触れることで、自分の適性を確認したり、企業にアピールしたりする場としての側面が強いもの。

一方のオープンカンパニーは「就活準備段階での企業研究の一環」として位置付けられます。特に、低学年の学生にとっては就職活動の入り口として有益な情報収集の場となります。

オープンカンパニーは就活の“前段階”での企業理解イベントであり、選考要素のないカジュアルな出会いの場。インターンシップは「実践+評価」の色が強く、採用活動と密接につながっている場合が多いのが特徴です。

経済産業省の方針と関係性

オープンカンパニーは、経済産業省が主導する「産学協働によるインターンシップ等の推進に関する取り組み」の一環として定義・推奨されています。これは、学生と企業の早期接点を「段階的」に提供する仕組みの中で明確に区分されており、以下の3ステップで構成されています。

- オープンカンパニー(企業理解)

- キャリア教育型インターンシップ(業界理解)

- 選考直結型インターンシップ(実践・評価)

この体系化により、学生は「いきなり選考」ではなく、まずは自分に合った業界・企業を知ることからスタートできます。企業側も、段階を踏んだ接点構築ができるため、ミスマッチの軽減につながると期待されています。

経済産業省が2022年に発表した「インターンシップ等の整理」によると、オープンカンパニーは学年を問わず参加可能とされ、特に大学1〜2年生の早期キャリア形成支援にも活用が広がっています。

出典:経済産業省「産学協働によるインターンシップ等の推進に向けて(2022年)」

https://www.meti.go.jp/

オープンカンパニーが注目されている理由

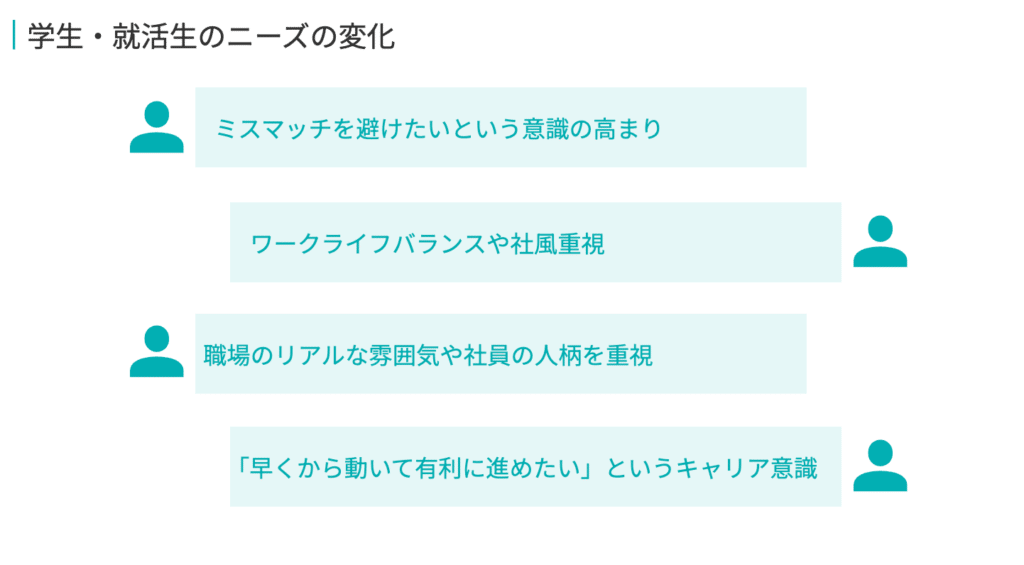

学生・就活生のニーズの変化

以前の就活では「内定を得ること」そのものが最優先とされる傾向がありました。しかし現在では、自分に合った働き方や価値観を持つ企業を見つけたいという志向が強くなっています。

- ミスマッチを避けたいという意識の高まり

- ワークライフバランスや社風重視

- 職場のリアルな雰囲気や社員の人柄を重視

- 「早くから動いて有利に進めたい」という早期キャリア意識

こうした学生のニーズに応える手段として、オープンカンパニーは最適です。選考ではなく“気軽に参加できる企業理解の場”であり、企業の人や仕事にリアルに触れることで納得のいく企業選びをサポートしてくれます。

関連記事:Z世代の就活は“共感”がカギ! 新卒の採用ブランディングで差をつける方法

企業側のブランディング・採用戦略

一方、企業にとってもオープンカンパニーは戦略的な意味を持ちます。少子化による人材不足、価値観の多様化、ジョブ型雇用の拡大などにより、企業は従来以上に「学生から選ばれる努力」が求められています。

- 母集団形成の入り口としての機能(志望度の高い学生との接点)

- 企業の認知拡大(まだ知られていない中堅・中小企業にとっては重要)

- 学生との信頼関係構築(顔の見える関係性を早期に築ける)

- 「選考直結ではない」場で企業の魅力を伝えられる柔軟性

結果的に、企業は“広告的”な説明ではなく、学生目線でリアルな魅力を伝える場としてオープンカンパニーを活用するようになっています。

DX時代における透明性と信頼構築

現代の就活環境では、デジタル化の進展によって情報があふれている一方で、「企業の実態が見えづらい」という問題も浮上しています。求人サイトや会社案内では良いことしか書かれていないと感じる学生も多く、企業に対する信頼の醸成は容易ではありません。

その点で、オープンカンパニーは透明性のある情報発信の場として非常に有効です。

- 実際に働く社員と対話できることで、リアルな価値観や働き方が見える

- オンライン開催にも対応し、地域・時間の制約なく多くの学生と接点が持てる

- 情報の一方通行ではなく、双方向コミュニケーションを通じて信頼を構築できる

また、DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進している企業ほど、オンラインでの情報発信力や透明性が評価される時代。オープンカンパニーはまさにその一環として、企業のデジタル広報やリクルーティングブランディングの重要な施策になっているのです。

このように、オープンカンパニーは単なる就活イベントではなく、学生と企業の双方にとって「納得感のある出会い」を実現するための重要なツールへと進化しています。

オープンカンパニーのメリット・デメリット

学生にとってのメリット(業界理解・企業研究)

| 項目 | 内容 |

| 業界・企業理解が深まる | 企業説明・座談会からリアルな情報を得られる |

| 複数企業と比較しやすい | 1day型が多く、複数社に参加して志望度や適性を見極めやすい |

| 早期キャリア形成につながる | 大学1~2年生でも気軽に参加でき将来設計のきっかけになる |

| 気軽に参加できる | エントリーシートや面接が不要で安心して情報収集できる |

オープンカンパニーは、特に就活の初期段階にある学生にとって非常に有益な機会です。

業界や職種への理解が深まる

自分が興味のある業界や、まだよく知らない業種を「体験的に」知ることができるため、将来の方向性を考える上で大きなヒントになります。

複数企業を比較しやすい

1day開催が中心のため、複数社のプログラムに参加しやすく、比較検討を通じて「自分に合う企業像」を明確にできます。

早期からキャリア意識を高められる

大学1・2年生のうちから社会人と接点を持つことで、早期にキャリア意識が芽生え、将来設計に役立つ情報を得ることができます。

選考がないため気軽に参加できる

エントリーシートや面接なしで参加できる場合が多いため、「就活に不安がある学生」や「情報収集中の学生」でも安心して挑戦できます。

企業にとってのメリット(母集団形成・魅力発信)

| 項目 | 内容 |

| 優秀層との早期接点が取れる | 本選考前に学生との接点を作り関係性を構築できる |

| 魅力を直接伝えられる | 社員との交流や見学を通じてリアルな職場の雰囲気を伝えられる |

| 採用ブランディングに活用 | 学生の口コミやSNS発信によって企業イメージの向上につながる |

| 選考へ誘導しやすくなる | 興味を持った学生をインターンや本選考にスムーズに誘導できる |

優秀な学生との早期接点が可能

就活本番よりも前の段階で学生と出会えるため、志望度の高い学生やポテンシャル層と関係を築きやすいというメリットがあります。

採用広報としてのブランディング効果

企業の雰囲気や文化、理念をリアルに伝えることで、単なる求人票では伝わらない企業の“中身”をアピールできます。実際、学生から下記のような声も上がっています。

「有名企業志向”だったが、仕事内容や社員の話を聞いて、自分が何を大事にするかを考えるようになった」

「将来の働き方やキャリアステップを初めて具体的にイメージできた。業界研究のきっかけになった」

関連記事:採用ブランディングとは?応募者が憧れ、理想の人材を引き寄せる方法を解説!

母集団形成のスタート地点として有効

オープンカンパニーで接点を持った学生を、その後のインターンシップや選考にスムーズに誘導できるため、採用効率の向上にも寄与します。参加した学生からは、下記のような声があります。

「オープンカンパニーでの印象が非常によく、そこからインターン参加 → 本選考へと進んで最終的に内定につながった」

「一緒に参加していた学生のレベルが高く、負けられないと思って早期から対策を始めた。その結果第一志望に内定できた」

オープンカンパニーのデメリット

| 項目 | 内容 |

| 情報が表面的になる | 短時間のため、良い面だけが強調され課題や本音が見えづらいことも |

| 主体性が求められる | 受け身では学びが浅くなるため積極的な質問・行動が重要 |

学生の積極性に左右されやすい

短時間のプログラムであるため、自ら質問したり、関心を持って参加しなければ得られる情報が少なくなることもあります。受け身での参加はもったいない結果になりがちです。

情報がきれいごとに偏るリスク

企業側もブランディングを意識して情報発信しているため、本音や課題が見えにくい場合もある点には注意が必要です。複数社を比較したり、社員との本音トークに注目することが大切です。

オープンカンパニーの具体的な内容・プログラム例

企業説明会との違い

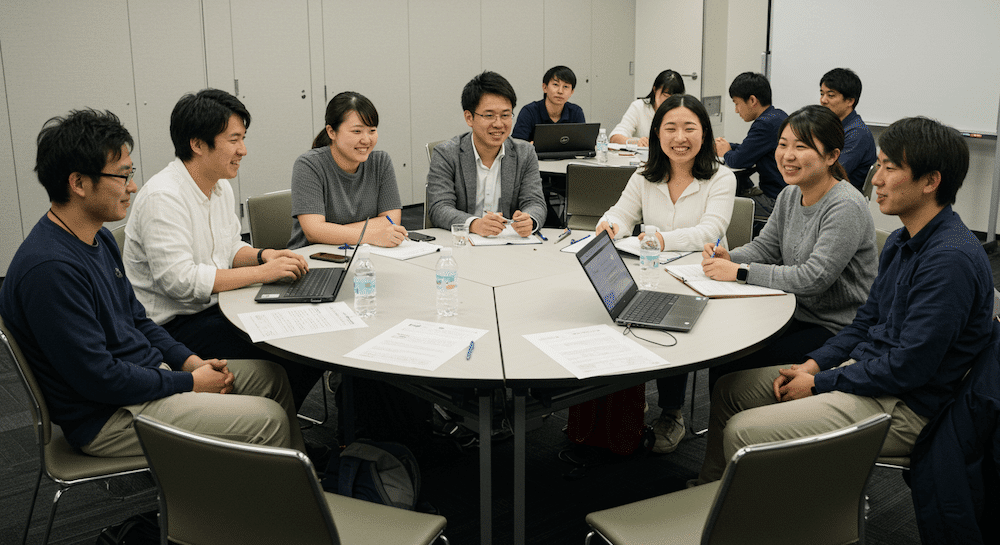

オープンカンパニーは、「企業を知ってもらう」ことに特化したイベントです。採用選考への誘導が目的ではなく、企業の雰囲気や業務の一端を学生に伝える「企業研究支援型プログラム」として設計されます。

| 項目 | オープンカンパニー | 一般的な企業説明会 |

| 目的 | 企業理解の促進(採用直結ではない) | 採用広報・エントリー誘導 |

| 内容構成 | 社員との座談会、業務紹介見学・体験など | 企業概要・募集職種選考フローの説明中心 |

| 形式 | 双方向・対話型(少人数傾向) | 一方向・プレゼン型(大人数向けが多い) |

| 参加動機 | 業界研究など早期接触 | 情報収集や選考準備 |

オープンカンパニーは、従来の説明会ではリーチできなかった層(低学年やライト層)への接点づくりや、企業ブランディングの初期施策として効果的です。

1Day型/複数日型プログラムの特徴

オープンカンパニーの設計は、自社の採用ターゲットや人材要件に応じて柔軟に構成できます。中でも、実施期間の長さによって学生の関与度や理解度が大きく変わります。

1Day型プログラム

- 所要時間:2〜6時間程度

- 対象:大学1〜3年生を含む広範な層

- 内容例:企業説明、職種別紹介、若手社員座談会、社内見学(または動画)

メリットとして、気軽に参加できるため参加人数が多くなりやすく、準備負荷が比較的軽いことが挙げられます。

採用ブランディングや母集団形成の“入口”として位置付けるのに適しています。

複数日型プログラム

- 所要時間:2~3日(連日または分散開催)

- 対象:特定層(例:理系学生・学年指定)にフォーカスしやすい

- 内容例:簡易業務体験、グループワーク、社内プロジェクト見学

メリットとしては、学生の企業理解が深まり、志望度向上に寄与すること、選考への導線を意識した設計が可能(ステップ連携)な点が挙げられます。

より関心の高い学生に絞ったエンゲージメント向上や、次フェーズ(インターン・選考)への誘導に活用できます。

リアル開催とオンライン開催の比較

開催形式も、目的やリソースに応じて選択が可能です。それぞれの特性を理解し、ターゲット層に応じた最適な設計が求められます。

| 項目 | リアル開催 | オンライン開催 |

| 参加層 | 地域・日程に制限あり (遠方学生の参加が難しい) | 地域・学年を問わず幅広い学生にアプローチ可能 |

| 体験の深さ | 現場の空気やオフィスの 雰囲気を実際に感じてもらえる | 雰囲気の伝達に限界がある(映像・言語情報が中心) |

| 交流の質 | コミュニケーションが 生まれやすい | 一体感は弱い |

| コスト | 会場手配・移動費 人件費などが必要 | コスト低・複数回開催にも柔軟に対応できる |

| 難易度 | 日程調整や運営負荷が大きい | 企画・運営ノウハウがあれば効率的に多数実施可能 |

オンライン開催は、初期段階の情報提供や全国展開型企業にとって有効な手段です。一方で、対面での接触は志望度や関係性の深まりに有効なため、目的・対象に応じてハイブリッド開催を検討するのが理想的です。

オープンカンパニーは、単なる説明イベントではなく、企業と学生の間に双方向の信頼関係を構築する“第一接点”としての重要な採用施策です。

設計のポイントは、「ターゲットに応じた内容構成」と「リアル/オンラインの使い分け」。貴社の採用フェーズやブランド戦略に沿った最適なプログラム設計により、より質の高い母集団形成とエンゲージメント向上が期待できます。

オープンカンパニーを実施している企業事例

トヨタ自動車株式会社

トヨタでは、グローバル志向の学生を対象にした英語対応のオープンカンパニーを実施1Day型でありながら、製造現場のバーチャルツアーや開発部門社員との座談会を含み、学生の興味関心を多角的に引き出す設計となっています。

- 対象層:理系・グローバル志向の文系

- 特徴:バーチャル工場見学/未来のモビリティ構想の紹介

楽天グループ株式会社

楽天は「職種理解」に特化した分野別オープンカンパニーを展開。特にエンジニアやデータアナリスト職向けには、社員による1on1相談タイムや簡易コーディング体験を盛り込み、実務との接点を意識したプログラムを設計しています。

- 対象層:理系・プログラミング経験者

- 特徴:職種別イベント/オンライン×双方向設計

株式会社リクルート

リクルートでは、従来の説明型イベントに加えて、「働き方」や「価値観マッチング」をテーマにしたオープンカンパニーを実施。あえて業務体験を排除し、「共感醸成」に軸を置いたコンテンツ設計がなされています。

- 対象層:キャリア志向・マインドフィット重視の学生

- 特徴:働き方紹介/価値観ワーク/社員クロストーク形式

これらの企業に共通するのは、単なる説明ではなく、学生との対話や体験を通じて“記憶に残る接点”を作っているという点です。企業イメージの向上や志望度の醸成において、オープンカンパニーが戦略的に活用されていることが分かります。

業界別のオープンカンパニー傾向

| 業界名 | 傾向・特徴 |

| 自動車・製造 | 技術系学生向け。現場見学や開発部門紹介が中心 |

| IT・通信 | オンライン中心。職種理解と社員交流を重視 |

| 広告・マスコミ | カルチャー訴求型。対話形式の設計が多い |

| 金融 | 組織文化と信頼性重視。解説+座談会形式が主流 |

| 建設・インフラ | 現場紹介に注力。動画・VRの活用が進む |

| ベンチャー企業 | 経営陣登壇が多い。熱量訴求と個別対応に強み |

オープンカンパニーは、業界や企業規模、採用ターゲットによってアプローチの仕方が異なります。重要なのは、「誰に」「何を」「どう伝えるか」を明確にした上で、業界の特性と自社の強みを掛け合わせた設計を行うことです。汎用的な説明会では伝えきれない価値を届けるために、他社事例や業界傾向を踏まえた企画が求められます。

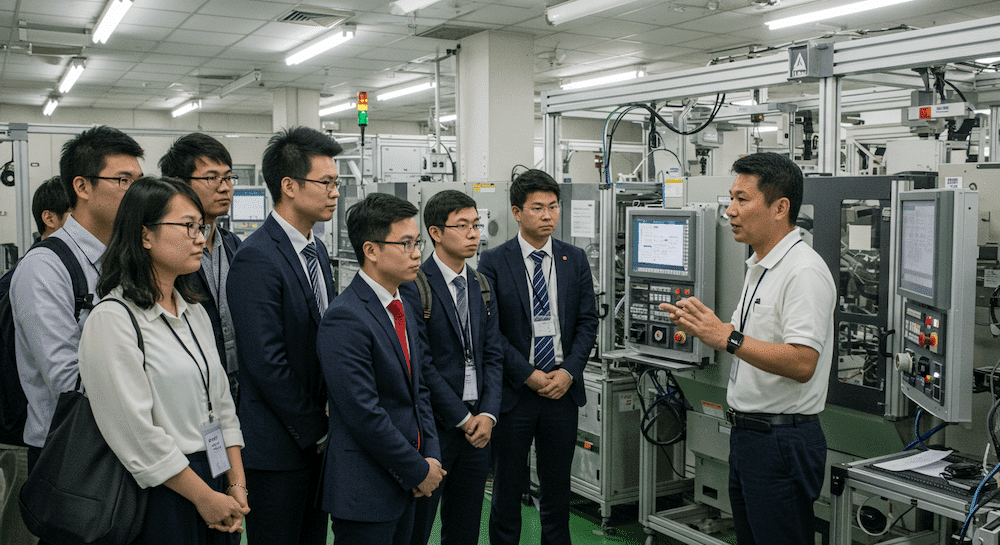

自動車・製造業界

技術系の人材をターゲットに、研究開発部門や製造現場の仕事を体感させる設計が多く見られます。特に対面での職場見学、試作品紹介、社員とのQ&Aなど、リアルの場を活かした構成が中心です。自社技術への興味を醸成し、志望動機につなげるのが狙いです。

IT・通信業界

エンジニアやプロダクト職を志望する学生を対象に、職種理解の支援に特化したオープンカンパニーが主流です。オンライン開催が基本で、現場社員との座談会、プロジェクト紹介、技術解説セッションなどがよく組み込まれます。双方向性を保ちつつ、リソースを抑えた開催がしやすい点が特徴です。

広告・マスコミ業界

学生人気が高い業界であるため、オープンカンパニーも差別化が求められます。ブランドや企業カルチャーへの共感を重視し、社内制度や働き方、チームの雰囲気などを伝える対話形式の設計が中心です。現場社員が自社の想いを語るコンテンツが効果を発揮します。

金融業界

安定性・信頼性が求められる金融業界では、組織の風土やキャリアステップの紹介に重点が置かれます。オンライン開催が多く、業界の仕組みや会社の特徴を解説するパートと、若手社員との座談会を組み合わせる設計が一般的です。職種理解というよりも、業界理解を目的とした構成が多い傾向です。

建設・インフラ業界

実際の施工現場やプラントなど、普段学生が触れることのない空間を可視化する工夫が求められます。動画コンテンツや360度VRツアーを活用し、仕事内容の臨場感を伝える事例が増加。リアル開催と映像資料を併用するハイブリッド型も多く見られます。

ベンチャー企業

採用広報の初期段階から、代表者や役員が登壇するケースが多く、企業の「熱量」や「ミッションへの共感」を訴求する構成が特徴です。参加人数も少数で、双方向コミュニケーションや個別フィードバックを重視。志望度が高い学生との信頼関係構築に効果を発揮しています。

オープンカンパニーは、単なる情報提供イベントではなく、学生との最初の接点を戦略的に設計し、企業理解・志望度向上・採用ブランディングを同時に実現できる施策です。

学生側の行動が早期化・分散化する今、自社の魅力を的確に伝えるには、「選考色を排除した接点」と「双方向のコミュニケーション」が不可欠です。その意味で、オープンカンパニーはインターンや本選考と切り離して独立設計するべき存在であり、企業にとっては長期的な人材獲得戦略の基盤にもなります。

実施形式や内容に明確な正解はありませんが、他社事例や業界傾向を参考にしつつ、貴社の採用ターゲットとブランド特性に合わせた最適設計が成果を左右します。今後の採用成功のために、オープンカンパニーを「短期施策」ではなく、「採用戦略の導入部」として、ぜひ主体的に活用していきましょう。

成長企業における採用ブランディング・採用マーケティングを専門とし過去2年で50社以上を直接支援。前職では、月間150万利用者数を超える医療・美容のWebサービスの事業責任者、兼経営陣として組織の成長を牽引。成長組織におけるOKRを利用した評価制度の構築や外国人、ジェネレーション、女性、LGBTQ+などのダイバーシティ・マネジメントに尽力。