なぜエンジニアは採用できないのか?7つの根本原因と今すぐできる20の対策

2025.08.03

なぜ、うちの会社はエンジニアが採用できないのか?

求人を出しても応募が来ない。面接しても辞退される。内定を出しても入社してくれない。

それは単に「人気がないから」ではありません。エンジニア採用に失敗する企業には、共通する7つの構造的な原因があります。

本記事では、人材不足という“外部要因”だけで片づけない、本質的な課題を明らかにし、それぞれに対する具体的な改善アプローチを解説します。自社の採用がなぜうまくいっていないのか、その「真の理由」を見極めたい方へ。この記事を読むことで、採用力の底上げにつながるヒントがきっと見つかるはずです。

※エンジニア採用をプロに相談したい、もしくは採用広報を代行して欲しい方は採用支援のhypexにご相談ください。予算や目的などをオンラインでヒアリングし、最適な提案をさせていただきます。相談いただいた企業は月間300件以上の応募を集めています。相談料は一切かかりません。お気軽に問合せください。

なぜエンジニアは採用できないのか?避けて通れない7つの根本原因

- 市場の問題:エンジニアの人材不足により、完全な売り手市場になっている

- 伝え方の問題:企業の魅力がエンジニアに正しく伝わっていない

- 条件の問題:提示している給与や待遇が市場相場とずれている

- 求人情報の問題:求人票が作業の羅列に終始し、魅力が伝わっていない

- 採用手法の問題:求人広告に依存し、能動的なアプローチが不足している

- 選考プロセスの問題:対応の遅さや不誠実な面接が候補者の離脱を招いている

- 内定後の問題:フォローが不十分で、入社直前に辞退されてしまう

エンジニア採用における失敗は、単なる一時的な問題ではなく、採用市場の構造、企業の情報発信、条件設計、採用手法、候補者体験の設計など、複数の要素が複雑に絡み合っています。

だからこそ、問題の表面だけを修正するのではなく、「なぜ採用できないのか」を構造的に理解し、原因ごとに的確な改善策を講じることが求められます。

採用力は、企業の競争力そのものです。環境や候補者のせいにするのではなく、企業側が変化と挑戦を恐れず、自ら採用のあり方を見直すことが、成功への第一歩です。

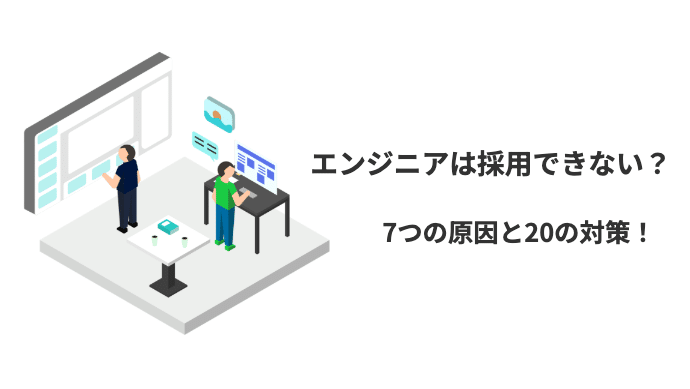

1.【市場】IT人材の圧倒的な不足と「売り手市場」の加速

日本国内ではIT人材の需給ギャップが年々拡大しており、経済産業省の試算では、2030年には最大約79万人の人材が不足すると予測されています。 そのため、エンジニアは採用市場において「選ぶ立場」となっており、複数の企業から同時にオファーを受けることが一般的になっています。

このような市場環境では、企業側が「採用してあげる」という意識のままでは成果を出すことは困難です。採用活動は、企業が候補者に選ばれるための「競争」であるという認識が不可欠です。

2.【魅力・伝え方】自社の魅力がエンジニアに「正しく」伝わっていない

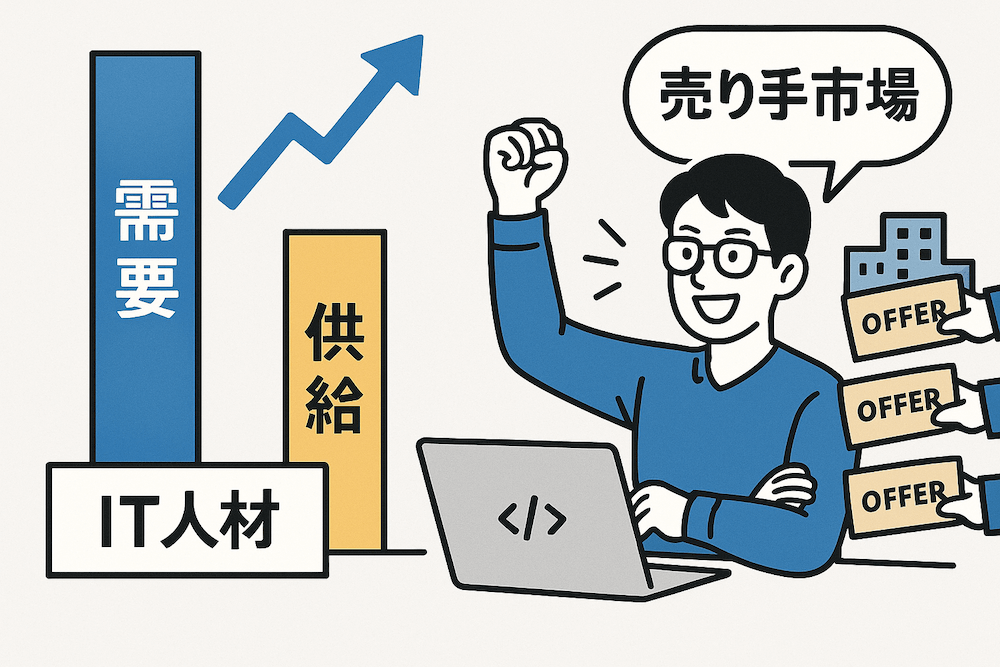

自社の魅力を伝えているつもりでも、それがエンジニアにとって意味のある内容でなければ、応募にはつながりません。たとえば、「成長できる環境」や「風通しの良さ」などの抽象的な表現は、他社の求人と差別化されず、印象にも残りません。

エンジニアが重視するのは、具体的な技術スタック、開発手法、実際に取り組む課題、技術的挑戦の有無、意思決定に関わる裁量の範囲などです。

採用活動では、こうした情報を過不足なく、正確に伝えることが必要です。

3.【条件】提示している給与・待遇が「市場価値」とズレている

エンジニアの報酬に対する感度は非常に高く、転職意向の有無にかかわらず日常的にスカウトを受け取っています。そのため、自社が提示する給与水準が市場価格よりも明らかに低い場合、競合他社に候補者を奪われてしまうのは当然の結果です。

また、企業側の事情や思い入れと、市場の需要と供給によって形成される価格にはギャップがあります。採用においては「自社の都合」ではなく「市場の事実」をもとに判断し、条件面の見直しを行う必要があります。

4.【入口】求人票が「作業指示書」になっており、魅力が伝わっていない

求人票が単なる業務内容の羅列になっているケースは少なくありません。

たとえば、「PHPでの開発経験が3年以上」「詳細設計から運用保守まで担当」といった表現だけでは、求職者にとってその仕事の面白みや価値が伝わりません。

求人票は「この企業で働くことにどんな意義があるのか」「何を実現しようとしているのか」を伝える営業資料でもあります。

自社のミッション、解決したい課題、エンジニアに求める役割と期待値などを、わかりやすく言語化する必要があります。

5.【手法】採用手法が「待ち」の求人広告に依存している

大手の求人媒体に掲載し、応募が来るのを待つだけの「受け身の採用」は、現在のエンジニア市場では効果が限定的です。優秀なエンジニアほど転職市場には現れず、紹介やスカウト、SNSなどの非公開経路でのみ接点を持つことができます。

したがって、候補者を能動的に探し出し、接点を作り、関係性を構築する「攻めの採用」が必要です。スカウト、リファラル、副業マッチング、コミュニティへの参加など、複数のチャネルを組み合わせて活動すべきです。

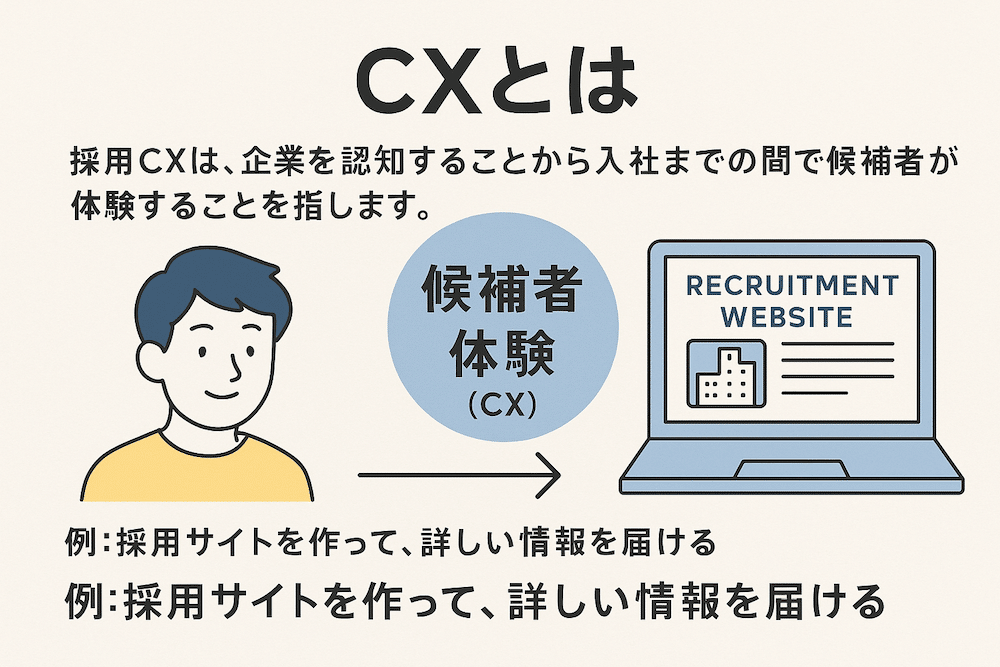

6.【選考】選考体験(Candidate Experience)が悪く、候補者が離脱している

応募があったにもかかわらず選考途中で辞退される場合、その多くは「選考体験の質」に原因があります。

代表的な問題としては、面接日程の調整に時間がかかる、面接官が上から目線で候補者を評価する、選考結果の連絡が遅い・不十分、といったものがあります。

エンジニアの選考においては、企業側のスピード感や誠実なコミュニケーションが評価基準のひとつとなります。面接は一方的な評価の場ではなく、相互理解と信頼構築の機会と捉えるべきです。

関連記事:採用CXとは?採用単価も内定辞退も変わる「候補者体験」の全体像と実践方法

7.【出口】内定後のフォロー不足で、辞退につながっている

最終面接を通過し、内定を出したにもかかわらず辞退されるケースも少なくありません。

この背景には、「内定=ゴール」という企業側の認識が関係しています。

実際には、内定を出してから入社するまでの間に、候補者はさまざまな不安や比較検討を抱えています。他社の内定と迷っている、家族と相談している、今の職場での対応に悩んでいるなど、心理的な揺らぎが生じるタイミングです。

このフェーズで企業側が十分なフォローを行わなければ、最後の最後で辞退されるリスクが高まります。入社に向けての個別面談、社員との交流、オンボーディング計画の提示など、継続的な関与が重要です。

エンジニア採用「失敗度」チェックリスト【3つ以上は要注意】

エンジニア採用がうまくいっていないと感じている方は、まずは以下のチェックリストをご確認ください。

このリストは、実際に多くの企業が採用に失敗している要因をもとに作成したものです。3項目以上該当する場合、採用の仕組みや方針に根本的な見直しが必要である可能性があります。

1.求人票に具体的な技術スタックを書いていない

使用しているプログラミング言語、フレームワーク、クラウド環境などを明記していない場合、エンジニアにとって仕事内容の判断材料が不足しており、応募につながりにくくなります。

■ 求人票に記載する技術スタックの良い見本

【良い例】

- 使用言語:TypeScript、Go

- フレームワーク:Next.js、Echo

- インフラ:AWS(ECS、Aurora、S3)

- CI/CD:GitHub Actions、Terraform

- 開発体制:GitHub Flow、スクラム(2週間スプリント)

- コミュニケーション:Slack、Notion、Figma

ポイント

・抽象的な「モダンな技術」ではなく、具体的なツール・プロセスを明記

・未経験者にもわかるように略語には補足を添えると尚良し

2.カジュアル面談を実施していない

カジュアル面談とは、選考に入る前に、企業と候補者がお互いを知るための非公式な対話の場です。目的は、「働くイメージ」を共有し、応募や選考に進む心理的ハードルを下げることであり、合否や評価を目的としません。

応募の前段階で候補者とフラットに対話する機会がなければ、企業の雰囲気や開発体制が伝わらず、優秀な人材を取りこぼすリスクがあります。

エンジニア採用におすすめのカジュアル面談

・オンラインが主流(Zoom、Google Meet)

・対面も可。ただし拘束時間が長くなりやすいため、初回はオンライン推奨

話す内容

- 会社のミッションや事業フェーズ

- 開発組織の課題や改善中の取り組み

- エンジニアの日常や働き方、文化

- 候補者の技術興味・キャリア志向のヒアリング

3.面接官をエンジニア以外の担当者だけで行っている

エンジニアが登場しない面接では、技術的な深掘りができず、候補者から見て「技術を理解していない会社」という印象を与える恐れがあります。

| 接官 | 向いている役割 | 向いていないケース |

| CTO | 組織の方向性・文化の伝達技術的ビジョンの説明 | 多忙で候補者との距離が遠い |

| 中堅エンジニア | 現場の具体的な業務や 技術課題の共有リアルな開発体験の説明 | 組織全体を俯瞰する話は難しい |

中堅エンジニアが主担当、CTOが最終段階で登場する構成が最もバランスが良く信頼感が高まります。

4.選考プロセスが3回以上ある

選考が長期化すると、候補者は他社の内定を先に受け入れてしまう可能性が高まり、特に優秀な人材ほど早い段階で意思決定を行います。

最適なプロセス構成例(全2〜3回以内)

1.書類選考+カジュアル面談(希望者)

候補者の関心を高めるため、選考に進むかを本人と確認

2.一次面接(エンジニア同席の技術面談)

技術スキルと志向性の確認。実装課題か設計ディスカッションも可

3.最終面接(マネージャー・CTOクラス)

カルチャーフィット、組織理解、条件確認と質疑応答

ポイント

・回数よりも「スピード感」と「対話の質」が重要

・技術課題を出す場合は、拘束時間に配慮する(2時間以内目安)

技術ブログや登壇など、社外への情報発信をしていない

外部への発信がない企業は、「どんな技術を扱っているのか」「どんなエンジニアがいるのか」が見えず、魅力が伝わりません。結果として候補者の関心を引きにくくなります。

■ 社外への情報発信:媒体と内容のおすすめ

主な媒体

- 技術ブログ(note、Qiita、Zenn、自社ブログ)

- X(旧Twitter)

- YouTube(技術紹介・オフィス紹介)

- 登壇資料(SlideShare、Speaker Deck)

- 外部メディア寄稿(CodeZine、TechCrunch Japan など)

発信すべき内容

- 開発環境・技術選定の背景

- チーム内のナレッジ・失敗事例の共有

- エンジニア組織の文化や制度紹介

- 新規プロジェクトの設計方針や技術チャレンジ

- 勉強会やイベント登壇のレポート

情報発信の目的は、 候補者に「どんな技術に触れられるのか」「どんな人がいるのか」を伝え、信頼と共感を生むためです。

以上の5つのチェックリストを観て、3つ以上当てはまった場合は、採用の仕組みに重大な課題が潜んでいる可能性があります。

【明日からできる】「エンジニアを採用できない」を解決する20の具体的アクション

エンジニア採用における最大の課題は、「選ばれない企業」であることです。本章では、エンジニアに選ばれるための魅力発信から、採用手法のアップデート、選考体験の改善、そして内定後のフォローまで、4つのフェーズに分けて21の具体的アクションを紹介します。

【フェーズ1:魅力の再発見と発信】エンジニアに「選ばれる」会社になる

技術ブログで開発文化を発信する

自社の技術力やエンジニアリングに対する姿勢を、社内のエンジニアが主体となって外部に発信しましょう。成功事例や技術的な挑戦、チームの工夫などを継続的にブログに記録することで、エンジニア志望者に「このチームで働きたい」と思わせる効果があります。

関連記事:エンジニア採用サイトの事例10選!おすすめの制作会社も紹介

カンファレンスへの登壇を支援する

エンジニアが技術カンファレンスに登壇する機会を支援することで、個人のブランディングを後押しすると同時に、企業の技術的な信頼感も高まります。登壇を評価に組み込む制度設計も有効です。

開発環境やPCスペック、導入ツールを公開する

エンジニアにとって「どんな環境で開発できるか」は非常に重要です。自社の開発環境、PCスペック、IDEやCIツールなどの導入状況を公開することで、候補者の不安を払拭し、興味を引くことができます。

給与テーブルを正直に公開する

給与に関する不透明さは応募の大きな障壁です。レンジでの提示でも構わないので、職位ごとの報酬の基準を公開することで、信頼を得られます。

たとえば「ジュニアエンジニア:年収400〜550万円」「シニアエンジニア:年収700〜900万円」「Tech Lead:年収950万円〜」といった形で、階層ごとのレンジと昇給モデルをセットで提示します。

さらに「技術力やチーム貢献が認められれば、最短1年で昇格可能」など、昇給の具体例も示すと、候補者の不安を大きく減らせます。オファーの段階で「思ったより低かった」と落胆されないためにも、最初から正直に開示する姿勢が重要です。

エンジニア向けの評価制度を構築・公開する

エンジニアがどのように評価され、どうキャリアアップしていくのかを明確に示すことは、安心感を生みます。

たとえば、「コードの品質」「技術選定の判断力」「チーム内コミュニケーション」「ナレッジ共有への貢献」などの評価指標を明文化し、レベルごとの期待値を一覧化して公開する形です。

「技術力4:Goでの開発経験3年以上」「貢献2:技術ブログ月1投稿」など、具体的に見える化することで、候補者は自分の成長イメージを持てます。WantedlyやNotionでスコアシートや評価制度を公開している企業は、それだけで応募意欲が上がる傾向があります。

リモートワークやフレックスなど、柔軟な働き方を整備する

ワークライフバランスを重視するエンジニアにとって、働き方の柔軟性は非常に重要なポイントです。リモートワークや時差出勤、週4勤務などを積極的に取り入れ、その制度を明示しましょう。

【フェーズ2:採用手法のアップデート】

求人票を「未来の仲間へのラブレター」として書き直す

単なる要件羅列ではなく、「なぜ一緒に働きたいのか」「どんな仲間を求めているのか」を言葉で丁寧に伝える求人票に変えましょう。熱量は候補者に伝わります。

求人票冒頭の具体例(バックエンドエンジニアの場合)

こんにちは。私たちは、まだ少人数のスタートアップですが、毎日本気で「プロダクトを育てる」ことに向き合っています。

今、ユーザー数の急増に伴い、サービスの安定性・拡張性の向上が急務となっています。その挑戦を、一緒に乗り越えてくれる仲間=あなたを探しています。

私たちが欲しいのは、「仕様通りにコードを書く人」ではありません。時には仕様そのものに疑問を投げかけ、ユーザーにとって本当に価値ある機能とは何かをチームで考えられる、思考するエンジニアです。

「変化を楽しめる人」「プロダクト愛を持てる人」「仲間をリスペクトできる人」。もし、この言葉に少しでも共感してくれたなら、きっと私たちのチームにフィットすると思います。

技術スタック

- TypeScript / Node.js(Express)

- PostgreSQL / Redis

- AWS / Docker / GitHub Actions

こんなことをお願いしたいです

- 新規機能のAPI設計・開発

- リファクタリングや技術的負債の解消

- パフォーマンス改善 / モニタリング

ダイレクトリクルーティングで「攻め」の採用を始める

待ちの採用から脱却し、スカウトを活用した能動的な採用活動を開始しましょう。ターゲット人材のペルソナを明確にし、個別にメッセージを送ることで反応率を高められます。

たとえば、以下のように進めるのが基本です:

■ ペルソナ例(Web系スタートアップ・フロントエンド採用の場合)

- 年齢:25〜35歳

- 経験:Vue.jsまたはReactでの開発経験3年以上

- 働き方:リモート希望、スピード感ある開発文化を好む

- 志向性:技術選定に関わりたい/裁量ある環境を求めている

■ スカウト文面例

コピーする編集する〇〇さんのプロフィールを拝見し、当社のReact + TypeScriptでの新規サービス開発にぜひ力を貸していただきたいと思い、ご連絡いたしました。

当社は「〇〇(プロダクト名)」というSaaSを運営しており、現在はフロントエンドのリードエンジニアを探しています。コードの自由度が高く、技術選定にも積極的に関われるポジションです。

よろしければ、まずはカジュアルにお話できれば嬉しいです。

このように、相手のスキルや志向に合わせてカスタマイズしたスカウト文を送ることで、テンプレート感のない「個人に届く」アプローチができます。

ビズリーチやYOUTRUST、Findyなどのプラットフォームを活用し、月○通までは手作業で、反応が良ければテンプレ管理&MAツールで効率化するフェーズに進めましょう。

関連記事:ダイレクトリクルーティングとは?メリットや費用、サービスを比較

リファラル(社員紹介)採用のインセンティブを強化する

社員の紹介による採用は、カルチャーフィットしやすく、定着率も高くなります。紹介インセンティブや表彰制度を整備し、社内にリファラル文化を根付かせましょう。

関連記事:リファラル採用とは?メリットや注意点、成功事例を解説!

副業や業務委託からの正社員登用ルートを作る

最初から正社員でのマッチングが難しい場合、副業や業務委託で関係を始め、互いに納得したタイミングで正社員化するルートを設計すると、採用の選択肢が広がります。

【フェーズ3:選考体験の最適化】

「カジュアル面談」を導入し、応募のハードルを下げる

「まずは話すだけでもOK」という姿勢を見せることで、転職潜在層を取り込めます。人事と現場エンジニアがペアで対応するのがおすすめです。

書類選考の基準を見直し、GitHub等の提出を歓迎する

職歴だけでは評価できないエンジニアの魅力を掘り起こすために、ポートフォリオやGitHubアカウントなど、スキルを可視化する手段を歓迎する姿勢を取りましょう。

面接官にエンジニアを必ずアサインする

現場のリアルな声を伝えることが、候補者にとっての安心材料になります。同時に、チームとの相性も確認できます。

面接官トレーニングを実施し、「見極める」から「口説く」場へ転換する

面接は一方的な選考ではなく、相互理解の場です。質問の設計、評価観点、話し方のトーンなどを共有・教育することで、面接の質を向上させましょう。

関連記事:採用面接の質問事例やNG行動、成功チェックリストを紹介

選考結果の連絡を24時間以内に行う「爆速選考」を心がける

連絡が早い=熱意がある、という印象を与えます。スピードはそれだけで他社との差別化になります。

候補者は複数社を並行して選考していることが多く、連絡の遅れが内定辞退の一因になることも。また、即日フィードバックは候補者の記憶が鮮明なうちにやりとりができるため、信頼感の醸成にもつながります。迅速な対応は「この会社は自分を本気で求めてくれている」と感じさせる有効な手段です。

コーディングテストの内容を見直す

実務と乖離したテストは候補者の意欲を削ぎます。現場で使われている技術に近く、業務を想定した課題に改善することが必要です。

特にアルゴリズム寄りの抽象的な問題ばかりでは、業務スキルを正確に評価できません。業務で発生する課題解決力や設計思考を問う問題に切り替えることで、選考の納得感が高まり、採用後のミスマッチも減らせます。加えて、選考の一環であっても「アウトプットを出す場」として候補者に価値提供できる設計が理想です。

【フェーズ4:内定後のフォロー】

内定通知書に「期待」を伝える手紙を添える

| 要素 | 意図 |

| 名前を呼びかける | 「あなた個人」に向けた手紙であることを明示 |

| 選考で感じた強みを具体的に伝える | 自分が見られていた/理解されているという安心感 |

| 一緒に働きたいという意思を表す | 承認と歓迎のメッセージをはっきり伝える |

| 困った時は頼ってほしいと明言 | 入社後の心理的安全性を高める |

形式的な通知だけでなく、「あなたと一緒に働けるのを心から楽しみにしています」といった、温かみのあるメッセージを添えましょう。

〇〇さんへ

このたびは、弊社の選考を受けていただき、本当にありがとうございました。

そして――内定、おめでとうございます!

最終面接の中で、〇〇さんが語ってくださった「技術で世の中を良くしたい」という想い、私たちはとても共感しました。

また、これまでのご経験と、自ら手を動かして改善していく姿勢に、私たちのチーム全員が「一緒に働きたい」と強く感じました。

入社後は、まだ未完成な部分も多い私たちのプロダクトを、〇〇さんと一緒に育てていけるのがとても楽しみです。

もちろん、最初は戸惑うことや分からないこともあると思いますが、私たちも全力でサポートしていきますので、遠慮なく頼ってください。

新しい仲間としてお迎えできる日を、チーム一同、心から楽しみにしています。

〇〇株式会社 採用チーム一同

内定者と現場エンジニアとの食事会や面談を設定する

早期に人間関係が構築されると、入社意欲が高まります。現場の声を直接聞ける場を意図的に作りましょう。

入社前に貸与PCなどの備品を選んでもらう

「歓迎されている」という実感は、細部に宿ります。PCスペックや周辺機器など、個人の好みに合わせて事前に準備しましょう。

定期的に連絡を取り、入社までの不安を解消する

内定から入社までの期間は、不安や迷いが発生しやすいタイミングです。連絡を絶やさず、安心感を提供し続けましょう。

エンジニア採用の成功事例8選

採用コンテンツの増加で成功

- 社名:株式会社フロンティア・フィールド

- 採用課題:エンジニア採用の成果が出なかった

- 採用方法:note、YouTube、採用ピッチ資料

- 成功要因:会社への理解が進んだ

最初のエンジニア採用の事例は当サイトhypexが実際に支援した医療をシステムでサポートする企業です。以前から採用媒体や人材紹介サービスは利用していましたが、エンジニアの採用人数が0という状況。オウンドメディア(note)、YouTubeチャンネルなど採用手法ははじめるものの、社内にエンジニアがおらず、ノウハウやリソースがなく更新できていないことが採用課題でした。

そこで、hypexが支援して社内の様子、魅力が伝わる採用コンテンツを増やし、note、YouTube動画、採用ピッチ資料を充実させました。

作成した採用コンテンツをスカウトメールや面接の前に送ったことで採用候補者の理解が進み、3ヶ月〜半年間で数名のエンジニア採用に成功しました。また、採用したエンジニアもインタビュー動画にし、次のエンジニア採用に活用しています。

関連記事:YouTubeを使って採用を行うべき企業とは?チャンネル運営のメリットや注意点

関連記事:エンジニア向け採用ピッチ資料の事例と作り方!メリットも紹介

関連記事:エンジニア採用動画の参考事例を厳選!種類・活用・失敗例まで網羅

オウンドメディアでカルチャーフィット採用

画像引用:mercan (メルカン)

- 業種:株式会社メルカリ

- 採用課題:カルチャーに共感した人に入社してもらう

- 採用方法:採用オウンドメディア

- 成功要因:徹底した情報開示、更新頻度が高く、全社で協力

3つ目は株式会社メルカリのエンジニア採用の事例です。同社の採用方針に「母集団を増やすより10名の応募者で10名採用する」という考えがあります。そのための一つが採用オウンドメディア「メルカン」の運用。会社のカルチャーや社員の性格など社内のことが筒抜けになるほど情報開示を行なっています。

同社はバリューやカルチャーに共感した人が入社し、その人が面接官になる循環を意識した採用を行っています。そのため、外国籍の新卒採用でもメルカンを英訳して送っており、カルチャーフィットに活用しています。

月に10本以上の記事をリリースする高い更新頻度や、現場だけでなく取締役や経営陣も記事をSNSでシェアし、メルカリグループのメンバー全員が発信することができるプラットフォームになっており、社員全員のメディアであることを意識したことが成功の秘訣です。

関連記事:オウンドメディアリクルーティングとは?注目される背景、メリットや成功事例

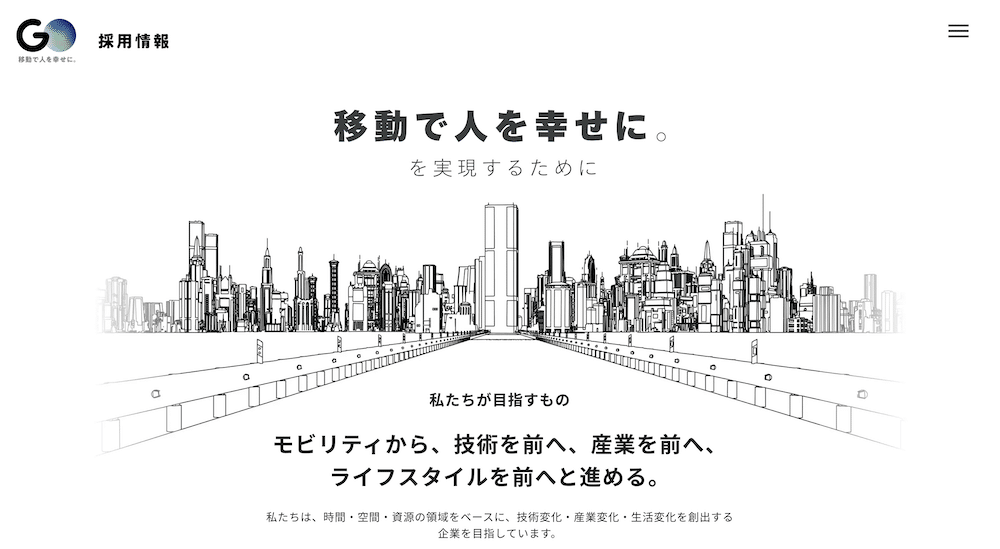

リファラル採用でミスマッチ防止

画像引用:GO株式会社

- 業種:IT企業

- 採用課題:スキル、カルチャーのミスマッチが起きやすい

- 採用方法:既存社員で優秀な人材に声をかける

- 成功要因:エンジニアからエンジニアからの声かけ

タクシーの配車アプリ『GO』などを手掛けるGO株式会社は、エンジニア採用にリファラル採用を導入しています。リファラル採用とは、既存社員から自社で活躍できそうな知り合いを紹介してもらう採用手法。GO株式会社では前職の同僚や後輩、先輩のエンジニアに既存エンジニアから声をかけ、入社後のギャップがない採用を実現しています。

エンジニア採用で重要になるのが、スキルフィットとカルチャーフィットです。一般の応募や初めて仕事をする人をスカウトすると、どちらかが合わない場合があり、早期退職のリスクや能力を存分に発揮できない可能性があります。その点、リファラル採用であれば、どんな開発がフィットしそうかも把握している場合が多く、企業で活躍できるエンジニアの採用確率が高まります。

関連記事:リファラル採用とは?メリットや注意点、成功事例を解説!

関連記事:カルチャーフィットとは?見極める方法や採用の

ダイレクトリクルーティングから中途採用

- 業種:IT企業(BtoBマッチングサービス)

- 採用課題:企業の認知度も低く、事業内容もわかりにくい

- 採用方法:採用媒体のDMからカジュアル面談

- 成功要因:経営層からの声かけ

東京にあるIT企業(BtoBマッチングサービス)がエンジニア採用に成功したのは採用媒体からのDMスカウト、いわゆるダイレクトリクルーティングです。同社は企業間のビジネスマッチングサービス、スタートアップ企業なので、認知度もなく外から業務内容がわかりづらい企業でした。応募を待っていても来ないので、企業側から積極的にスカウトメールに注力する方法を取ったのです。

成功要因としては採用担当者ではなく、経営者(会社の代表)から声をかけたことです。通常のスカウトメールは採用担当者から定型文を送ることが多く、スルーされてしまいがち。しかし、この企業の場合は会社の代表からの声かけが珍しかったので興味を持たれました。もちろん最初のカジュアル面談でも社長が会いに行きました。

認知度もなく、事業もわかりにくい企業の場合、会社の代表がプレゼンするのが一番です。エンジニア採用で重要なポイントはCTOなど経営層が採用に乗り出すことです。

エンジニア採用ができない理由でよくある質問(FAQ)

Q1. なぜエンジニア採用がうまくいかないのでしょうか?

A1. エンジニア採用ができない主な理由は「人材不足」だけではなく、求人票の内容や選考体験、内定後のフォロー不足など、企業側の仕組みに起因することが多いです。市場環境と候補者視点の両方から見直すことが必要です。

Q2. 求人を出してもエンジニアから応募が来ないのはなぜ?

A2. 「作業内容の羅列」に終始した求人票になっている可能性があります。エンジニアが重視するのは、技術スタック、開発手法、課題の面白さ、裁量の範囲など。魅力が伝わらない求人は、そもそも見向きもされません。

Q3. エンジニアに内定を出しても辞退されてしまいます。どう対策すれば?

A3. 内定後のフォローが不足しているケースが多いです。内定通知後に個別面談を行ったり、現場エンジニアとの面談やチャット交流を設けるなど、入社までの不安を払拭するサポートが重要です。

Q4. 中小企業や無名企業でもエンジニアは採用できますか?

A4. はい、可能です。知名度に頼らずとも、自社の開発環境や技術課題、働き方の魅力を具体的に発信すれば、共感してくれる人材は見つかります。技術ブログやSNSを活用した採用広報も効果的です。

Q5. エンジニア採用でやってはいけないNG対応はありますか?

A5. 「面接官が技術を理解していない」「選考連絡が遅い」「選考が多すぎる」などは候補者の信頼を失いやすいです。面接は“見極め”ではなく“口説く”場という認識を持ち、候補者体験を最重視する姿勢が大切です。

【まとめ】エンジニア採用は「競合より伝える力」と「動きの早さ」が鍵

エンジニア採用で成果を出すためには、技術力の高さや知名度以上に、「魅力をどう伝えるか」「どれだけ早く動けるか」が重要です。

採用の失敗は、求人票の書き方や媒体選定だけに原因があるわけではありません。市場の構造、自社の情報発信力、条件設計、選考プロセス、内定後のフォローに至るまで、あらゆる接点が候補者に“評価”されています。

エンジニア採用とは、企業が採用市場で競合と戦うマーケティング活動そのもの。他社より先に魅力を伝え、他社より早く動ける企業が、優秀なエンジニアに選ばれるのです。

“採用できる会社”は偶然生まれるのではなく、戦略と行動、そして誠実さによってつくられます。変化を恐れず、まずは1つでも行動を始めること。それが、エンジニア採用成功への第一歩となります。

※エンジニア採用をプロに相談したい、もしくは採用広報を代行して欲しい方は採用支援のhypexにご相談ください。予算や目的などをオンラインでヒアリングし、最適な提案をさせていただきます。相談いただいた企業は月間300件以上の応募を集めています。相談料は一切かかりません。お気軽に問合せください。

成長企業における採用ブランディング・採用マーケティングを専門とし過去2年で50社以上を直接支援。前職では、月間150万利用者数を超える医療・美容のWebサービスの事業責任者、兼経営陣として組織の成長を牽引。成長組織におけるOKRを利用した評価制度の構築や外国人、ジェネレーション、女性、LGBTQ+などのダイバーシティ・マネジメントに尽力。